Прошлым вечером случилось как обычно — время далеко за полночь, голова занята каким-то идиотизмом. На носу дедлайны, все нужно было сделать на позавчера. За окном тепло, но даже это не компенсирует общей паршивости дел. Ситуация обычная, и от того еще сильнее мерзкая. Любое действие в таком наборе обстоятельств — это проигрыш на другом фронте, поэтому я ничего обычно не делаю. Жду, пока часы покажут 3-4 часа ночи и забываюсь беспокойным сном.

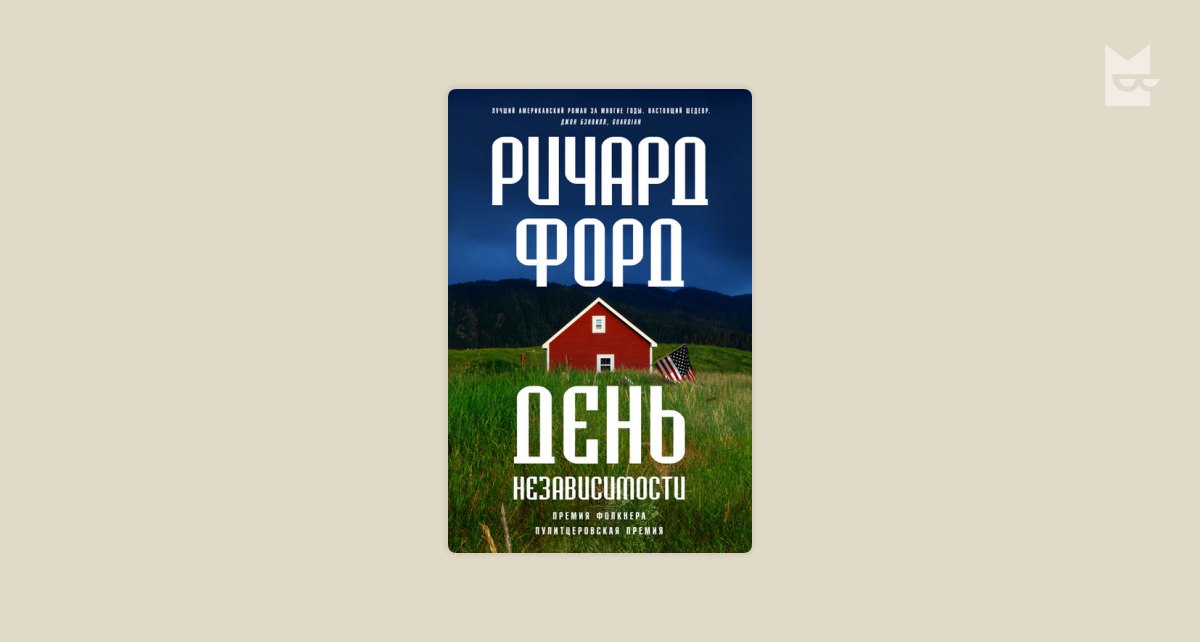

Но так уж получилось, что это канал не о моем скучном и болезненном расписании. Так что абзац рефлексий был, относительно, не зря — мне внезапно вновь захотелось напомнить всем об одной крутой книге. Её то я вчера и читал. Это «День независимости» Ричарда Форда. С романом у меня совершенно особенные отношения: после первого прочтения я понял немного, а потом хаотично перечитывал бесчисленное количество раз.

Там по главе, там по страничке — в итоге склеить ясную хронологию оказалось совсем невозможно. Но мне и не нужно. Я открываю «День независимости» как приключение по обыденности главного героя, Фрэнка Баскомба, и не остаюсь разочарованным.

Вот есть же такой трюк, когда ты улавливаешь — чертяке писателю удалось вызвать сочувствие к герою. Эмпатия там, все дела. С одной стороны, фиксирование этого приема должно разрушать его эффект. Грубая или различимая манипуляция не работает. Но у Форда все получается как по маслу. Ума не приложу, как можно, читая о разведенном американце средних лет, живущем три десятилетия назад, сопереживать. Как можно думать: «Ну это же обо мне, обо мне!», читая про его разговоры с бывшей женой и сыном-бунтарем. Как-то можно.

Хотелось бы сделать большой и крупный вывод, но остается пожать плечами — некоторые вещи не хочется объяснять. Я читаю «День независимости», совершенно игнорируя другие книги Форда про Баскомба, наплевав на последовательность глав и желание «считать отсылки». Какие-то книги просто цепляются намертво, и оказавшись по уши в проблемах, за них хватаешься как Мюнхаюзен за собственные волосы — чтобы выкарабкаться наружу.

В общем, если хотите, присоединяйтесь в непростые минуты:

https://bookmate.com/books/WwWtNvoJ А чтобы сделать длинное сообщение бесповоротно затянутым, притяну за уши другой опыт. Вчера, помимо нездорового распорядка дня и книжки Форда, мое время еще занимал подкаст самиздата «Батенька, да вы трансформер».

Подкаст называется «Батенька, где текст?» — там журналисты рассказывают об изнанке работы над историями. Последний выпуск записан со специальной корреспонденткой самиздата Ниной Абросимовой. Он про героев текстов, которые возвращаются в жизнь журналистов после публикации (нежелательно и неуместно). Но это формально и на поверхности — в действительности речь о большом этическом вопросе, об отношении к герою в целом, о взаимосвязи рассказчика и персонажа.

Ко «Дню независимости» я готовлюсь привязать это под таким соусом — у Форда есть занятное интервью журналу New Yorker, приуроченное к выходу третьей книги про Баскомба. Его выпытывают про особенности работы и спрашивают, сколько во Фрэнке Ричарда и наоборот, сколько в Ричарде его выдуманного героя. Автор отвечает, что Баскомб для него всегда персонаж — подверженный изменениям и пластичный. Форд чувствует «близость» со своим созданием и рассчитывает, что у читателей возникнут аналогичные ощущения.

Рассказчик, герой и читатель — это, кажется, очень простая триада с конечным количеством комбинаций. На деле же получается, что результат их взаимодействия невероятно разнообразен. Здесь уместно как мое сочувствие Френку Баскомбу, так и труд Форда над книгой или журналиста над статьей. Каждый элемент срабатывает по разному — а замечать эти взаимодействия очень забавно.

Подкасты «Батеньки», кстати, можно слушать отсюда:

http://glagolev.fm