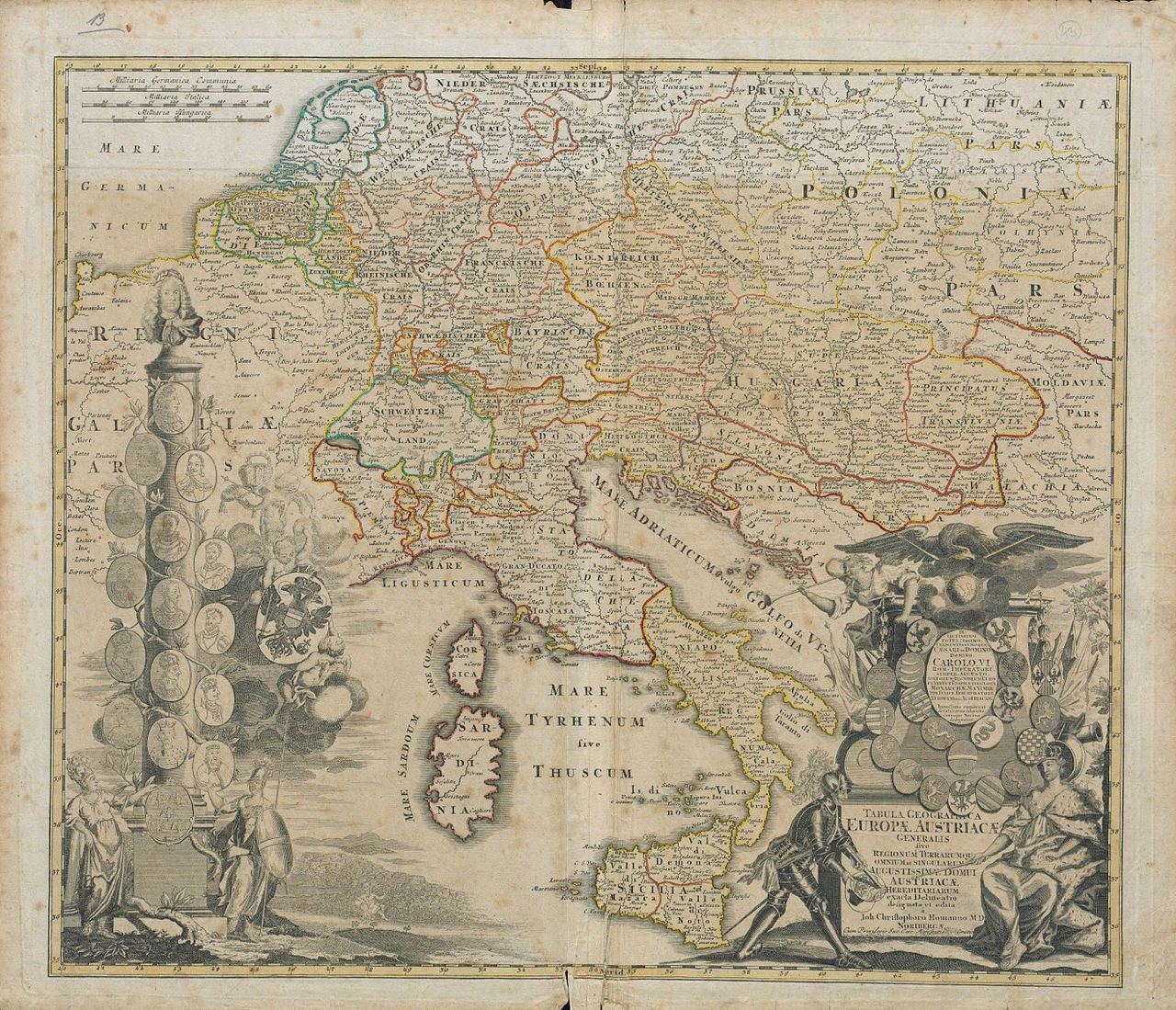

Эта карта владений австрийских Габсбургов, выполненная в 1730 г. картографом Иоганном Хоманном, в своем роде уникальна. И знаете чем? Это первая в истории карта, на которой совокупность владений венского монарха показана как единое целое. Это по меркам того времени ацкая инновация и подлинное визионерство.

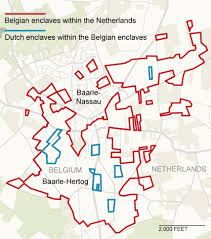

Ведь как была устроена габсбургская монархия? Вот есть королевство Богемия. Есть королевство Венгрия. Есть эрцгерцогство Австрия. Есть ряд более мелких территорий. Часть из них входит в Рейх - Священную Римскую империю, часть - не входит. Но никаких институтов, объединяющих сразу все эти территории, нет - кроме персоны монарха. Монарх один и сидит в Вене, а все остальное отдельное. Парламенты, законы, гражданство, экономические системы и т.д. - все это у каждой территории свое.

Каждое из составляющих габсбургскую монархию государств мыслилось как совершенно отдельное - и в таком виде изображалось на картах. Существовали карты Богемии, Венгрии, Австрии. Существовали также карты Рейха, включая ту часть габсбургских владений, что в Рейх входила. А вот никаких карт, на которых изображалась бы вся совокупность территорий, непосредственным государем которых является габсбургский император, до 1730 г. не существовало.

И вот что интересно: на следующие 55 лет эта карта осталась единственной. Ни Карл VI, которому эту карту представили, ни его наследница Мария Терезия не воспринимали “Австрию” иначе совокупность отдельных государств. И управляли этими государствами в качестве королей Венгрии (отдельно), королей Богемии (тоже отдельно), ну и так далее. А никакой общей Австрии, в качестве некоей над-сущности, объединяющей все эти Венгрии и Богемии, тогда не мыслилось. Так что идею единой гомогенной одним цветом закрашенной “Австрии”, которую предложил Хофман, габсбургские императоры не приняли.

И только с 1780 г., когда новым императором становится Иосиф II, начинается массовое производство тех карт австрийских владений, которые мы привыкли видеть - единым куском и одним цветом. Оно и понятно: Иосиф был первым габсбургским императором, занявшимся планомерной централизацией. Ему первому пришла в голову мысль все унифицировать и управлять всей совокупностью своих территорий, как единым целым. Вот при нем и возникает идея австрийской монархии, как единого монолита.

Почему все это важно и интересно? Насмотревшись на исторические карты в учебниках или в стратежках мы подчас начинаем думать, что и люди прошлого воспринимали тогдашние государства похожим образом - как монолиты. Но ведь это неверно. Ментальная централизация, предшествовавшая реальной политической и административной, впервые началась во Франции в правление Людовика XIV. Ну а до Австрии она дошла только к концу XVIII в., когда на престол уселся унификатор-централизатор Иосиф II, большой кумир Гитлера, ненавидевшего традиционную дунайскую монархию. До этого никакой единой над-сущности, объединявшей Богемии-Венгрии-Австрии и так далее в умах современников просто не существовало. Изобретение такой сущности было великой инновацией XVIII в.