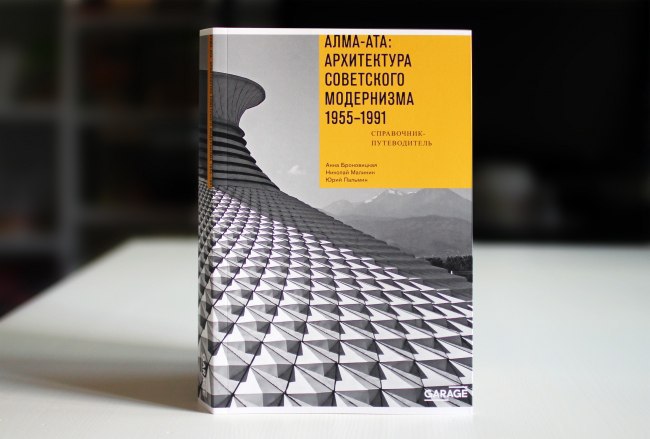

Так вот — те же авторы написали так же устроенную книгу про модернистскую архитектуру в Алма-Ате (писать название города так, как оно писалось, когда происходили описываемые события, — выбор авторов, который я принимаю и уважаю). И в некотором смысле она даже еще лучше.

Ну или не лучше — шире и насыщеннее. В Алма-Ате, как исчерпывающе показывает книга, действительно была создана специфическая локальная версия советского модернизма: с одной стороны, следовавшая стилевым тенденциям, которые шли из метрополии и с Запада; с другой, по-своему трансформировавшая их в сторону и национальную, и климатическую (в столице Казахстана жарко, это сильно влияет на архитектуру). Как и из первой книги, из этой можно очень много узнать про архитектуру на конкретных примерах — собственно, структура тут та же: 52 здания, о каждом — своя история и свой изобразительный ряд; рекомендую заранее прогуглить, что такое шанырак (к вопросу о национальном колорите). При этом авторы, видимо, понимали, что буквально повторять тот же прием просто не очень весело. Поэтому ту же самую рамку они приспособили под новые нужды. «Алма-Ата: архитектура советского модернизма» — это еще и полноценная история послевоенного Казахстана, а в некотором роде — и всей советской Средней Азии. И с такой неожиданной оптикой рассказа она становится даже интереснее.

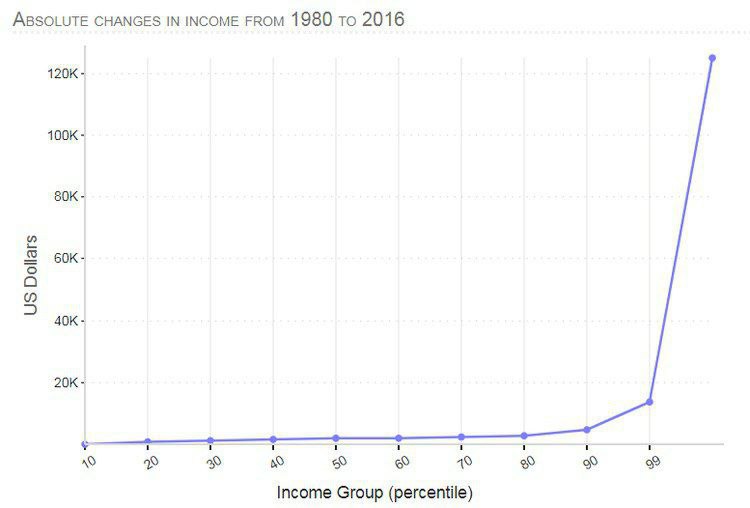

То есть буквально: да, тут много архитектурных тонкостей и объяснений, но не меньше и исторического контекста — очень поучительного. По сути, история алматинского модернизма — это еще и история Динмухамеда Кунаева, местного партийного лидера, оказавшегося во власти еще при Сталине, а с конца 1950-х фактически правившего республикой почти безраздельно (у Кунаева были тесные дружеские связи с Брежневым, который до него был первым секретарем местного ЦК). В некотором роде это хроники советского просвещенного абсолютизма: Кунаев правда любил и ценил архитектуру — и принимал деятельное участие в том, чтобы его город становился по-настоящему современным (это работало еще и потому, что вплоть до 1930-х Алма-Ата была фактически станицей, селом). В книге то и дело встречаются эпизоды вроде того, что Кунаев съездил в Италию или Японию, увидел там некое архитектурное решение и предложил его местным; или поддержал неожиданный проект; или что-то дельное посоветовал. То есть адекватный чиновник, с одной стороны, — а с другой, все равно получается история про порочность несменяемой власти: к концу 1970-х — началу 1980-х хиреть начинает даже не столько художественный вкус Кунаева, сколько советский большой стиль, официальная идеология, а вместе с ними — и транслирующая их архитектура; и здания этого времени, хоть и строились при том же «царе», куда более пустые, пресные, лишенные стремления в будущее.