Каракалпакская свадьбаКаракалпакская свадьба, как и у всех тюркоязычных народов, проходит в несколько этапов, основными из которых являются: 1) сговор; 2) малый пир (патия той) в доме невесты; 3) день свадьбы (пир в доме невесты и в доме жениха). Сговор обычно происходит в доме невесты. Родители жениха дарят родителям невесты подарки. В этом обязательно должны участвовать старейшины, которые должны дать разрешение на брак. Родственники жениха должны подарить вещи белого цвета и договориться о калыме - выкупе.

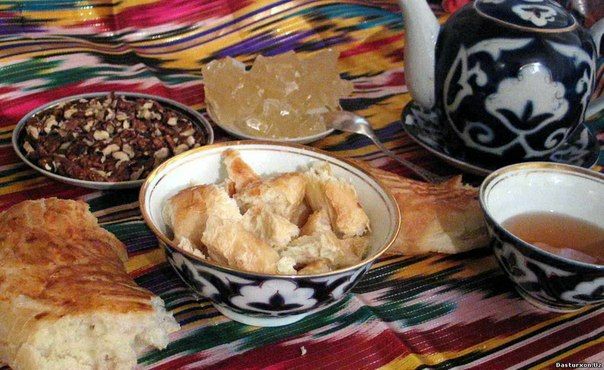

Родители жениха и невесты после сговора устраивают кенес той, на который приглашаются родственники, соседи, близкие люди, решаются вопросы, связанные с проведением свадебного торжества. После сговора следует малый пир (патия той) в доме невесты. Расходы на проведение этого пира берет на себя жених, который одаривает невесту, ее родителей и родственников подарками. После патия той родители невесты наносят визит родителям жениха (Ыдыс кайтты) (буквально: посуда вернулась), и тоже дарят им подарки.

Неотъемлемой частью свадебного обряда является плач невесты - сынсу, в котором выражается грусть девушки, покидающей родительский дом. Когда невеста приходит к дому жениха, мать жениха забрасывает её конфетами, что жизнь у девушки была сладкая. Затем девушку провожают в комнату, которая закрыта узорчатой ширмой – шимылдыком, где она находится до одной из важнейших церемоний открытия лица – бет ашар. После, невеста приветствует каждого гостя, кланяясь ему - как и у узбеков, этот обряд называется келин салом.