В цифровом университете Neon University скоро начнется большой онлайн-курс про магию, в котором админ паблика Сергей Зотова и его соавтор по книге "Страдающее Средневековье" Дильшат Харман будут подробно рассказывать об астрологии, алхимии, ведьмовстве, гримуарах и т.д.

3 марта в качестве преддверия состоится онлайн-лекция "А была ли алхимия? Свидетельства археологии и тайных канцелярий".

Записывайтесь по ссылке: https://neon.university/ru/seminarDetail/1783

В XVI-XVII веках на территории от Лиссабона до Санкт-Петербурга возникает множество алхимических центров. Короли и герцоги, принцы и придворные дамы, римские папы, епископы и священники беспрецедентно активно спонсировали лаборатории, или даже сами пытались добыть заветный эликсир. Вкладывая большие деньги в эксперименты, они надеялись получить легкий доход и избавиться от финансовых затруднений, продлить жизнь или исцелиться от болезней. В поисках легких денег в эти центры съезжались ученые, алхимики и проходимцы со всей Европы.

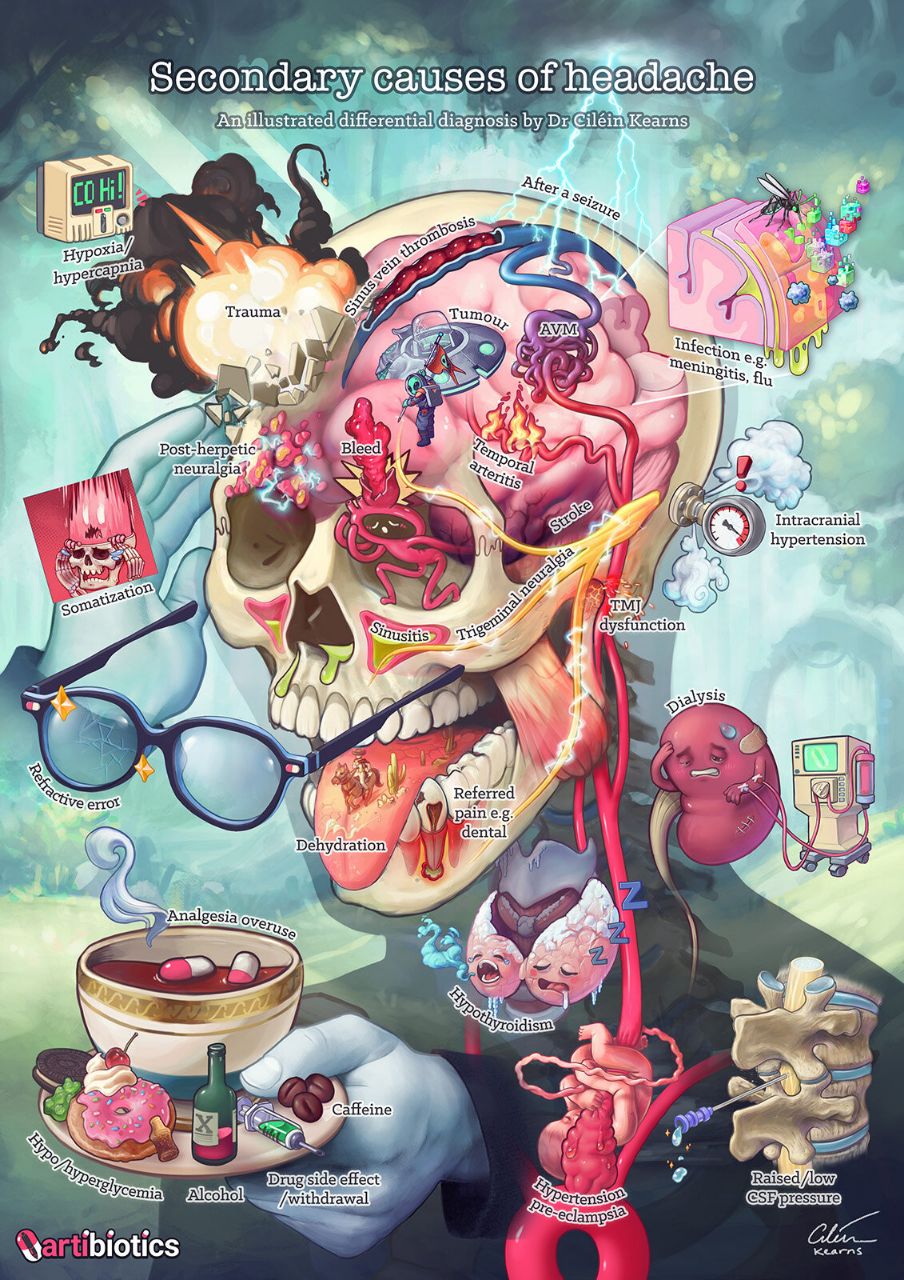

Все это описано в исторических документах, однако многие исследователи XX в. задавались вопросом: а правда ли существовала лабораторная алхимия? Или же таинственные рецепты с «зелеными львами» и «философскими андрогинами» были только умозрительными аллегориями? На занятии мы узнаем о последних археологических и музейных открытиях, показывающих, какой на самом деле была алхимия в Новое время.

Мы рассмотрим различные объекты, связанные с алхимией. Если с древних времен известны десятки тысяч рукописей, описывающих и зарисовывающих различные лабораторные процессы, в XVII в. возникают предметы декоративного искусства, связанные с темой златоделия. В первую очередь это памятные золотые монеты и медали, посвященные знаменательной трансмутации, как правило, произошедшей при дворе. Чаще всего эти объекты украшались профессиональными медальерами различными оккультными символами и аллегориями, призванными прославить королевское искусство. Благодаря этим предметам роскоши и лабораторной посуде, недавно найденной в нескольких городах Европы, сегодня можно реконструировать настоящий облик средневековой алхимии.