Size: a a a

2020 March 09

Тут выложили викторианское кино (да, викторианское кино!) — 12 фильмов: https://www.intofilm.org/news-and-views/articles/victorian-archive?fbclid=IwAR03OREWaWJTkG3HaPeG7IAta6Wv6aotzN3j3r7mdhOD-Cgq47JUS_A-DcQ. Есть несколько художественных и даже один со звуком.

Анализ текста средствами языка программирования R

Автор перевода: Анастасия Уварова

Оригинал: Jason Lee: Text Analytics in R

Анализ текста — это процесс изучения неструктурированных данных, которые представлены в форме текста. Ее задача — получить представление о паттернах и интересующих темах.

Автор перевода: Анастасия Уварова

Оригинал: Jason Lee: Text Analytics in R

Анализ текста — это процесс изучения неструктурированных данных, которые представлены в форме текста. Ее задача — получить представление о паттернах и интересующих темах.

2020 March 10

Костяная пластина из Дерби (~ 700-900 гг.), англосаксонские руны

Прочтение: " Бог да поможет Хадде, написавшей это".

Рунические артефакты прошлого дают нам богатую пищу для размышлений и множество идей для создания своего "предмета силы".

Надпись на костяной пластине из Дерби содержит хорошую магическую формулу, логически завершённую и с целым набором опций.

Сама формула имеет вид: "бог" + "совершит нечто" + "имя" + "концовка"

Рассмотрим каждую часть по отдельности:

1. "бог" - может быть как абстрактным богом, богиней или богами, равно как можно использовать одно из многочисленных имён и метафор (хейти и кеннинги) - выбор основывается на сохранении аллитерации;

2. "совершит нечто" - подходящий глагол в сослагательном наклонении: "поможет", "поддержит", "исцелит", "укажет путь", "вдохновит" и т.п., выбор огромен;

3. "имя" - собственно ваше "имя в традиции", которое вы выбрали сами или были наречены;

4. "концовка" - возможны незначительные и чисто косметические корректировки, в принципе, ни на что не влияющие: "написал", "вырезал", "окрасил" - стандартные действия, когда речь идёт о рунической надписи.

Положим, вы уже определились какой язык и, соответственно, руны вы используете в своей колдовской и священной практике. Я приведу пример на прагерманском, при необходимости его достаточно несложно перевести на любой другой язык. Также предположим, что резчика рун зовут Гест (PGmc/PN - Gastiz, ON - Gestr, OE - Gæst, OHG - Gast etc).

Гест взывает за помощью к Одину(Высокому) в известному ему деле и режет руны на кости, дереве, металле и пусть как и в оригинальной надписи - без точек-разделителей:

ᚺᚨᚢᚺᚨᛉᚺᛖᛚᛈᚨᛁᚷᚨᛊᛏᛁᚺᛖᛊᚹᚱᚨᛁᛏ

"Высокий да поможет Гесту, который написал это".

Что дальше?

1. Иметь при себе в виде талисмана/амулета;

2. Преподнести в качестве вотивного дара с остальными подношениями.

⎋ ek erilaz

Прочтение: " Бог да поможет Хадде, написавшей это".

Рунические артефакты прошлого дают нам богатую пищу для размышлений и множество идей для создания своего "предмета силы".

Надпись на костяной пластине из Дерби содержит хорошую магическую формулу, логически завершённую и с целым набором опций.

Сама формула имеет вид: "бог" + "совершит нечто" + "имя" + "концовка"

Рассмотрим каждую часть по отдельности:

1. "бог" - может быть как абстрактным богом, богиней или богами, равно как можно использовать одно из многочисленных имён и метафор (хейти и кеннинги) - выбор основывается на сохранении аллитерации;

2. "совершит нечто" - подходящий глагол в сослагательном наклонении: "поможет", "поддержит", "исцелит", "укажет путь", "вдохновит" и т.п., выбор огромен;

3. "имя" - собственно ваше "имя в традиции", которое вы выбрали сами или были наречены;

4. "концовка" - возможны незначительные и чисто косметические корректировки, в принципе, ни на что не влияющие: "написал", "вырезал", "окрасил" - стандартные действия, когда речь идёт о рунической надписи.

Положим, вы уже определились какой язык и, соответственно, руны вы используете в своей колдовской и священной практике. Я приведу пример на прагерманском, при необходимости его достаточно несложно перевести на любой другой язык. Также предположим, что резчика рун зовут Гест (PGmc/PN - Gastiz, ON - Gestr, OE - Gæst, OHG - Gast etc).

Гест взывает за помощью к Одину(Высокому) в известному ему деле и режет руны на кости, дереве, металле и пусть как и в оригинальной надписи - без точек-разделителей:

ᚺᚨᚢᚺᚨᛉᚺᛖᛚᛈᚨᛁᚷᚨᛊᛏᛁᚺᛖᛊᚹᚱᚨᛁᛏ

"Высокий да поможет Гесту, который написал это".

Что дальше?

1. Иметь при себе в виде талисмана/амулета;

2. Преподнести в качестве вотивного дара с остальными подношениями.

⎋ ek erilaz

Дорогие товарищи!

Мы часто говорим о биткоинах. С разной степенью сочувствия, пофигизма и зубоскальства. Но поверьте мне, волшебный мир валютной спекуляции сегодня все еще не ограничивается удалым блокчейном. Нет. Потому что человеческая глупость, как и вселенная, совершенно безграничны.

Доказательством чего является, например, вот это коммьюнике от недоумевающих юристов штата Джорджия.

...Если коротко, знаете ли вы иракский динар? Несчастную валюту, перееханную ходом истории несколько раз туда-обратно? До Войны в Заливе стоил он ажно 3$ штука, так как нефть и сдержанная монетарная политика. Сейчас за 20 динаров можно, в принципе, купить один рубль.

Вопрос: сколько денег можно заработать, продавая динары? Ответ: шестьсот миллионов долларов. Это не опечатка.

План троих немолодых южных джентльменов из Джорджии был такой. Следите за руками:

1) Берется американская консервативная субкультура. Говорится "Фу блин!". Но ладно.

2) Закупается большое количество иракских динаров, не только актуальных по $0.0008 штука, но и старых хуссейновских, которых ветераны понавезли охапками и обклеили ими сараи, так как более они ни на что не годятся.

3) Берется южноафриканский пастор-африканер, Ким Клемент, который был мистик, да вот беда - помрэ. И потому сам комментариев дать не может.

4) От лица его безутешных учеников публикуется пророчество. Что, мол, Трамп ради восстановления экономики Ирака вернет динар к довоенной стоимости (3$). Это резко поправит экономику и Ирака (так как), и США (так как после войны динаров у США ну просто завались).

5) Оплачивается десяток упоротых разносить весть в трамполюбивых группах в фейсбуке и на Габе, и в Твиттере под хэштегом #dinarians

6) Исподволь организовать продажу динаров желающим - якобы секретную и в тайне от правительства, а потому по совершенно конской цене.

7) ...

8) 600 000 000$!!!

Дело все еще расследуется, но вменить товарищам пытаются исключительно распространение ложных слухов о переоценке динара. Сами несли. Сами!

...И после этого мы чему-то в американской консервативной мысли еще удивляемся?

Мы часто говорим о биткоинах. С разной степенью сочувствия, пофигизма и зубоскальства. Но поверьте мне, волшебный мир валютной спекуляции сегодня все еще не ограничивается удалым блокчейном. Нет. Потому что человеческая глупость, как и вселенная, совершенно безграничны.

Доказательством чего является, например, вот это коммьюнике от недоумевающих юристов штата Джорджия.

...Если коротко, знаете ли вы иракский динар? Несчастную валюту, перееханную ходом истории несколько раз туда-обратно? До Войны в Заливе стоил он ажно 3$ штука, так как нефть и сдержанная монетарная политика. Сейчас за 20 динаров можно, в принципе, купить один рубль.

Вопрос: сколько денег можно заработать, продавая динары? Ответ: шестьсот миллионов долларов. Это не опечатка.

План троих немолодых южных джентльменов из Джорджии был такой. Следите за руками:

1) Берется американская консервативная субкультура. Говорится "Фу блин!". Но ладно.

2) Закупается большое количество иракских динаров, не только актуальных по $0.0008 штука, но и старых хуссейновских, которых ветераны понавезли охапками и обклеили ими сараи, так как более они ни на что не годятся.

3) Берется южноафриканский пастор-африканер, Ким Клемент, который был мистик, да вот беда - помрэ. И потому сам комментариев дать не может.

4) От лица его безутешных учеников публикуется пророчество. Что, мол, Трамп ради восстановления экономики Ирака вернет динар к довоенной стоимости (3$). Это резко поправит экономику и Ирака (так как), и США (так как после войны динаров у США ну просто завались).

5) Оплачивается десяток упоротых разносить весть в трамполюбивых группах в фейсбуке и на Габе, и в Твиттере под хэштегом #dinarians

6) Исподволь организовать продажу динаров желающим - якобы секретную и в тайне от правительства, а потому по совершенно конской цене.

7) ...

8) 600 000 000$!!!

Дело все еще расследуется, но вменить товарищам пытаются исключительно распространение ложных слухов о переоценке динара. Сами несли. Сами!

...И после этого мы чему-то в американской консервативной мысли еще удивляемся?

Радиофобия возникает от незнания

За последние несколько месяцев в медиа и социальных сетях было немало сообщений о найденных точках с повышенной радиоактивностью. Люди устраивают круглосуточные дежурства, ставят свои дозиметры… О реальной опасности и надуманных страхах, вызванных радиацией, наш корреспондент Наталия Демина побеседовала с Борисом Жуйковым, постоянным экспертом ТрВ-Наука, докт. хим. наук, зав. лабораторией радиоизотопного комплекса Института ядерных исследований РАН.

https://trv-science.ru/2020/03/10/zhuikov-radiophobia/

За последние несколько месяцев в медиа и социальных сетях было немало сообщений о найденных точках с повышенной радиоактивностью. Люди устраивают круглосуточные дежурства, ставят свои дозиметры… О реальной опасности и надуманных страхах, вызванных радиацией, наш корреспондент Наталия Демина побеседовала с Борисом Жуйковым, постоянным экспертом ТрВ-Наука, докт. хим. наук, зав. лабораторией радиоизотопного комплекса Института ядерных исследований РАН.

https://trv-science.ru/2020/03/10/zhuikov-radiophobia/

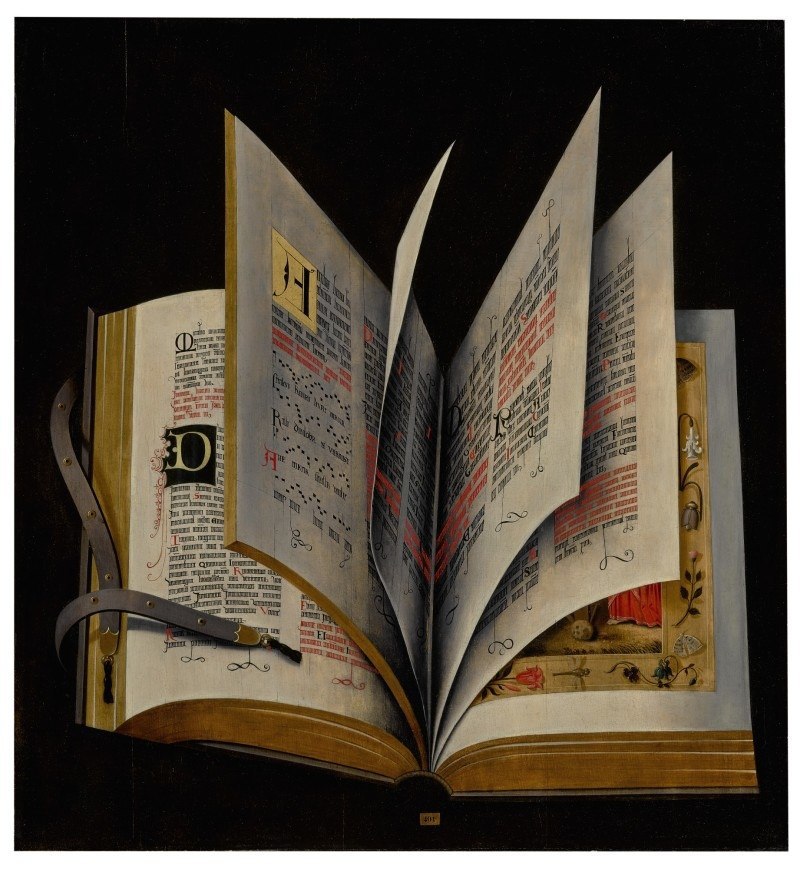

Сегодняшнему читателю ленты фейсбука (там ведь все — авторы), может показаться невероятным факт, что ни одно из изданий Иоганна Гутенберга не было им подписано. Уж небольшой-то колофончик, уж на B42 (так в литературе называют самый известный шедевр мастера — 42-строчную Библию) мог бы поставить подпись!

Но подписей нет. Почему — загадка, которую могли бы разрешить разве что новые печатные находки с указанным авторством. Но до той поры учёные выстраивали (и эта работа продолжается) дорожку к истине, опираясь на сторонние факты и косвенные свидетельства — и вот тут-то начинается самое интересное.

К примеру, уже в Новое время бытовала гипотеза, что Гутенберг не ставил подписи на книгах и других печатных вещах, потому что мог не понимать значения своего изобретения, либо это было некий религиозный принцип. Но исследователем известно, какое в те времена придавалось значение авторству серьёзного изобретения. Это видно, например, по указу Карла VII, который отправил ювелира (а впоследствии великого словолитчика) Николя Йенсона в 1458 году не просто в Майнц, где уже вовсю гремела слава Фуста (кредитора Гутенберга) и Шеффера (ученика мастера), а непременно «к мессиру Жану Гутенбергу, изобретателю». Не печатнику, не типографу, а именно к изобретателю новой технологии.

Гутенберг и сам осознавал ценность своего изобретения, что видно по материалам страсбургской тяжбы (тогда мастер судился с братьями Дритценами по поводу наследства своего компаньона, давшего деньги на дело, «относящееся к печатанию», was zum dem trucken gehöret). Имеющие протоколы позволяют предположить, что Гутенберг намеревался закрепить авторство изобретения, но только позже — по цеховым стандартам это предполагало подлинный шедевр, одновременно новаторский (печатная книга) и искусный (превосходящий качество рукописных книг).

Что же помешало ему весной 1445 года поместить колофон на таком безусловном шедевре, как B42? Известная тяжба с Фустом, который подал в суд на Гутенберга как раз к концу печатания Библии. Конфликт сделал невозможным проект колофона — у каждого была своя версия, кого вписывать в выходные данные, и Гутенберг принял решение не оставлять места для подписи совсем. Вероятно, с этого момента он перенёс все усилия на знаменитую служебную Псалтырь 1457 года — первое из известных типографских изданий, имеющее выходные данные. Вот только написано в них лишь про Шеффера и Фуста, суд к тому времени выигравшему (типография со всем оборудованием и шрифтами Библии перешла к нему).

Так что на историю тяжбы Гутенберга и Фуста можно смотреть не только как на денежную. Может быть, большую роль тут сыграло желание закрепить авторство за новым изобретением, которое очень быстро изменило мир.

#fromgutenbergtozuckerberg

Но подписей нет. Почему — загадка, которую могли бы разрешить разве что новые печатные находки с указанным авторством. Но до той поры учёные выстраивали (и эта работа продолжается) дорожку к истине, опираясь на сторонние факты и косвенные свидетельства — и вот тут-то начинается самое интересное.

К примеру, уже в Новое время бытовала гипотеза, что Гутенберг не ставил подписи на книгах и других печатных вещах, потому что мог не понимать значения своего изобретения, либо это было некий религиозный принцип. Но исследователем известно, какое в те времена придавалось значение авторству серьёзного изобретения. Это видно, например, по указу Карла VII, который отправил ювелира (а впоследствии великого словолитчика) Николя Йенсона в 1458 году не просто в Майнц, где уже вовсю гремела слава Фуста (кредитора Гутенберга) и Шеффера (ученика мастера), а непременно «к мессиру Жану Гутенбергу, изобретателю». Не печатнику, не типографу, а именно к изобретателю новой технологии.

Гутенберг и сам осознавал ценность своего изобретения, что видно по материалам страсбургской тяжбы (тогда мастер судился с братьями Дритценами по поводу наследства своего компаньона, давшего деньги на дело, «относящееся к печатанию», was zum dem trucken gehöret). Имеющие протоколы позволяют предположить, что Гутенберг намеревался закрепить авторство изобретения, но только позже — по цеховым стандартам это предполагало подлинный шедевр, одновременно новаторский (печатная книга) и искусный (превосходящий качество рукописных книг).

Что же помешало ему весной 1445 года поместить колофон на таком безусловном шедевре, как B42? Известная тяжба с Фустом, который подал в суд на Гутенберга как раз к концу печатания Библии. Конфликт сделал невозможным проект колофона — у каждого была своя версия, кого вписывать в выходные данные, и Гутенберг принял решение не оставлять места для подписи совсем. Вероятно, с этого момента он перенёс все усилия на знаменитую служебную Псалтырь 1457 года — первое из известных типографских изданий, имеющее выходные данные. Вот только написано в них лишь про Шеффера и Фуста, суд к тому времени выигравшему (типография со всем оборудованием и шрифтами Библии перешла к нему).

Так что на историю тяжбы Гутенберга и Фуста можно смотреть не только как на денежную. Может быть, большую роль тут сыграло желание закрепить авторство за новым изобретением, которое очень быстро изменило мир.

#fromgutenbergtozuckerberg

Nautilus: 5 языков, которые могут изменить ваше восприятие окружающего мира

Язык - не только инструмент общения людей друг с другом, но и способ нашего мышления. Если какого-то понятия нет в языке - его нет и в голове говорящего. Удивительно, не правда ли? Сложно поверить, но существуют языки, в которых нет, например, лжи, и их носители никогда не лгут. Или, например, для жителей острова Россель в Океании не существует «цветов» и «оттенков предметов» как абстрактного понятия, а для обозначения особенностей предмета в разговоре они используют особенности окружающего их мира.

«В Нуэво-Сан-Хуане, Перу, люди из племени мацес говорят очень осторожно, следя за тем, чтобы каждая информация, которую они сообщают, была правдивой, насколько им это известно на момент разговора. Каждое произнесенное предложение следует за формой глагола в зависимости от того какую информацию вы передаете, и когда вы в последний раз знали, что это правда. Например, если у аборигена спросят: «Сколько у вас яблок?» говорящий на матесе может ответить: «В прошлый раз у меня было четыре яблока, когда я проверял свою корзину с фруктами». Независимо от того, насколько уверен говорящий, что у него все еще четыре яблока, если он не может их видеть, у него нет никаких железных доказательств того, что эта информация правдива - теоретически вор мог украсть три яблока и информация окажется неверной».

https://theidealist.ru/funnylanguage/

#Nautilus #наука #язык #мышление

Язык - не только инструмент общения людей друг с другом, но и способ нашего мышления. Если какого-то понятия нет в языке - его нет и в голове говорящего. Удивительно, не правда ли? Сложно поверить, но существуют языки, в которых нет, например, лжи, и их носители никогда не лгут. Или, например, для жителей острова Россель в Океании не существует «цветов» и «оттенков предметов» как абстрактного понятия, а для обозначения особенностей предмета в разговоре они используют особенности окружающего их мира.

«В Нуэво-Сан-Хуане, Перу, люди из племени мацес говорят очень осторожно, следя за тем, чтобы каждая информация, которую они сообщают, была правдивой, насколько им это известно на момент разговора. Каждое произнесенное предложение следует за формой глагола в зависимости от того какую информацию вы передаете, и когда вы в последний раз знали, что это правда. Например, если у аборигена спросят: «Сколько у вас яблок?» говорящий на матесе может ответить: «В прошлый раз у меня было четыре яблока, когда я проверял свою корзину с фруктами». Независимо от того, насколько уверен говорящий, что у него все еще четыре яблока, если он не может их видеть, у него нет никаких железных доказательств того, что эта информация правдива - теоретически вор мог украсть три яблока и информация окажется неверной».

https://theidealist.ru/funnylanguage/

#Nautilus #наука #язык #мышление

Краудсорсинг в Digital Humanities: опыт Латвийского фольклорного архива

Из фольклорных и диалектологических экспедиций ученые привозят множество материалов — тетрадей и аудиозаписей — и передают их в научные институты и университеты. Сейчас записи расшифровываются и классифицируются в цифровом виде, а в доцифровую эпоху — выписывались на карточки. Поэтому большинство материалов существует в виде специализированных изданий, формат которых не позволяет ничего посмотреть или посчитать в текстах автоматически. Только некоторые из таких изданий были оцифрованы и стали доступны для широкой публики.

Волонтеры помогают расшифровывать оцифрованные тексты

В Латвии предложили масштабное и современное решение этой проблемы. В декабре 2014 года Фольклорный архив Латвии к своему 90-летию запустил портал garamantas.lv (garamantas означает духовное наследие или фольклор).

Оцифрованные сканы рукописных листов загружаются в специально разработанную систему, где указаны необходимые метаданные: номер коллекции в архиве, описание коллекции, номера соответствующих архивных единиц и др. Для волонтеров-расшифровщиков разработали подробную инструкцию, а интерфейс доступен на разных языках.

В архиве есть не только латышские материалы, но и ливские песни, русский и белорусский фольклор, тексты на идише и латышском цыганском. Поэтому для участия в расшифровке необязательно знать латышский: в объемной коллекции русского фольклора, собранной Иваном Фридрихом в Латгалии (восточной Латвии), еще достаточно нерасшифрованных текстов. Также, «переписывать» слова со сканов можно и вообще без знания языка.

В 2016 году запустили отдельные «дочерние» ресурсы проекта — «Кудесники столетия» и «Языковая толока» (Valodas talka). «Языковая толока» была направлена на школьников: в течение двух с половиной месяцев им предлагалось поучаствовать в расшифровке рукописей. К окончанию акции собрали статистику об участниках, и наградили самых активных призами. Таким образом удалось привлечь много новых участников и расшифровать более десяти тысяч отсканированных изображений.

Другие проекты фольклорного архива: читаем стихи и поём

В 2017 году, к 150-летию поэта Эдуарда Вейденбаума, запустили акцию «Читай вслух!». Суть акции такова: люди выбирали любое стихотворение из представленных на портале и читали его под запись. Получилась своеобразная база данных с записями латышской речи, хоть и ограниченная конечным списком стихотворных текстов: можно послушать один и тот же текст, зачитанный людьми разных возрастов и из разных мест.

Затем прошли еще две похожие акции: со стихами для детей латышских поэтов-классиков и со стихами столетней давности (написанными или опубликованными в 1919 году).

В начале 2019 года запустили проект «Пой с архивом»: теперь можно не только послушать отдельные музыкальные записи из коллекций архива, но и загрузить свою версию. Пока что на странице этого проекта доступно не очень много записей, но даже в них представлены записи, собранные не только в Латвии, и не только на латышском.

Вот, например, песня, записанная в сибирской латышской деревне Нижняя Буланка в 1991 году (ноты здесь). А вот версия известной латышской народной песни «Kur tu teci, gailīti mans» (Куда бежишь, мой петушок?) на латышском цыганском. Среди выложенных записей есть также песни на ливском, русском и белорусском.

Опыт Латвийского фольклорного архива в некоторой степени уникален — прежде всего благодаря материалу, который представлен в его коллекциях. В то же время он универсален как пример успешного привлечения обычных людей к работе с культурным наследием страны.

Наталья Перкова

Из фольклорных и диалектологических экспедиций ученые привозят множество материалов — тетрадей и аудиозаписей — и передают их в научные институты и университеты. Сейчас записи расшифровываются и классифицируются в цифровом виде, а в доцифровую эпоху — выписывались на карточки. Поэтому большинство материалов существует в виде специализированных изданий, формат которых не позволяет ничего посмотреть или посчитать в текстах автоматически. Только некоторые из таких изданий были оцифрованы и стали доступны для широкой публики.

Волонтеры помогают расшифровывать оцифрованные тексты

В Латвии предложили масштабное и современное решение этой проблемы. В декабре 2014 года Фольклорный архив Латвии к своему 90-летию запустил портал garamantas.lv (garamantas означает духовное наследие или фольклор).

Оцифрованные сканы рукописных листов загружаются в специально разработанную систему, где указаны необходимые метаданные: номер коллекции в архиве, описание коллекции, номера соответствующих архивных единиц и др. Для волонтеров-расшифровщиков разработали подробную инструкцию, а интерфейс доступен на разных языках.

В архиве есть не только латышские материалы, но и ливские песни, русский и белорусский фольклор, тексты на идише и латышском цыганском. Поэтому для участия в расшифровке необязательно знать латышский: в объемной коллекции русского фольклора, собранной Иваном Фридрихом в Латгалии (восточной Латвии), еще достаточно нерасшифрованных текстов. Также, «переписывать» слова со сканов можно и вообще без знания языка.

В 2016 году запустили отдельные «дочерние» ресурсы проекта — «Кудесники столетия» и «Языковая толока» (Valodas talka). «Языковая толока» была направлена на школьников: в течение двух с половиной месяцев им предлагалось поучаствовать в расшифровке рукописей. К окончанию акции собрали статистику об участниках, и наградили самых активных призами. Таким образом удалось привлечь много новых участников и расшифровать более десяти тысяч отсканированных изображений.

Другие проекты фольклорного архива: читаем стихи и поём

В 2017 году, к 150-летию поэта Эдуарда Вейденбаума, запустили акцию «Читай вслух!». Суть акции такова: люди выбирали любое стихотворение из представленных на портале и читали его под запись. Получилась своеобразная база данных с записями латышской речи, хоть и ограниченная конечным списком стихотворных текстов: можно послушать один и тот же текст, зачитанный людьми разных возрастов и из разных мест.

Затем прошли еще две похожие акции: со стихами для детей латышских поэтов-классиков и со стихами столетней давности (написанными или опубликованными в 1919 году).

В начале 2019 года запустили проект «Пой с архивом»: теперь можно не только послушать отдельные музыкальные записи из коллекций архива, но и загрузить свою версию. Пока что на странице этого проекта доступно не очень много записей, но даже в них представлены записи, собранные не только в Латвии, и не только на латышском.

Вот, например, песня, записанная в сибирской латышской деревне Нижняя Буланка в 1991 году (ноты здесь). А вот версия известной латышской народной песни «Kur tu teci, gailīti mans» (Куда бежишь, мой петушок?) на латышском цыганском. Среди выложенных записей есть также песни на ливском, русском и белорусском.

Опыт Латвийского фольклорного архива в некоторой степени уникален — прежде всего благодаря материалу, который представлен в его коллекциях. В то же время он универсален как пример успешного привлечения обычных людей к работе с культурным наследием страны.

Наталья Перкова

Ритмы древневосточных мифов

Древнегреческая поэзия задала ритм и просодию европейского стиха — в той части, в которой мы полагаем себя наследниками культуры, породившей Гесиода, Гомера и Сапфо. «Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос…» — с древнегреческого гекзаметра как будто начинаются стихи всех времен и народов в рамках европейской цивилизации. Как будто до Древней Греции и не было ничего…

https://trv-science.ru/2020/03/10/ritmy-drevnevostochnyx-mifov/

Древнегреческая поэзия задала ритм и просодию европейского стиха — в той части, в которой мы полагаем себя наследниками культуры, породившей Гесиода, Гомера и Сапфо. «Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос…» — с древнегреческого гекзаметра как будто начинаются стихи всех времен и народов в рамках европейской цивилизации. Как будто до Древней Греции и не было ничего…

https://trv-science.ru/2020/03/10/ritmy-drevnevostochnyx-mifov/

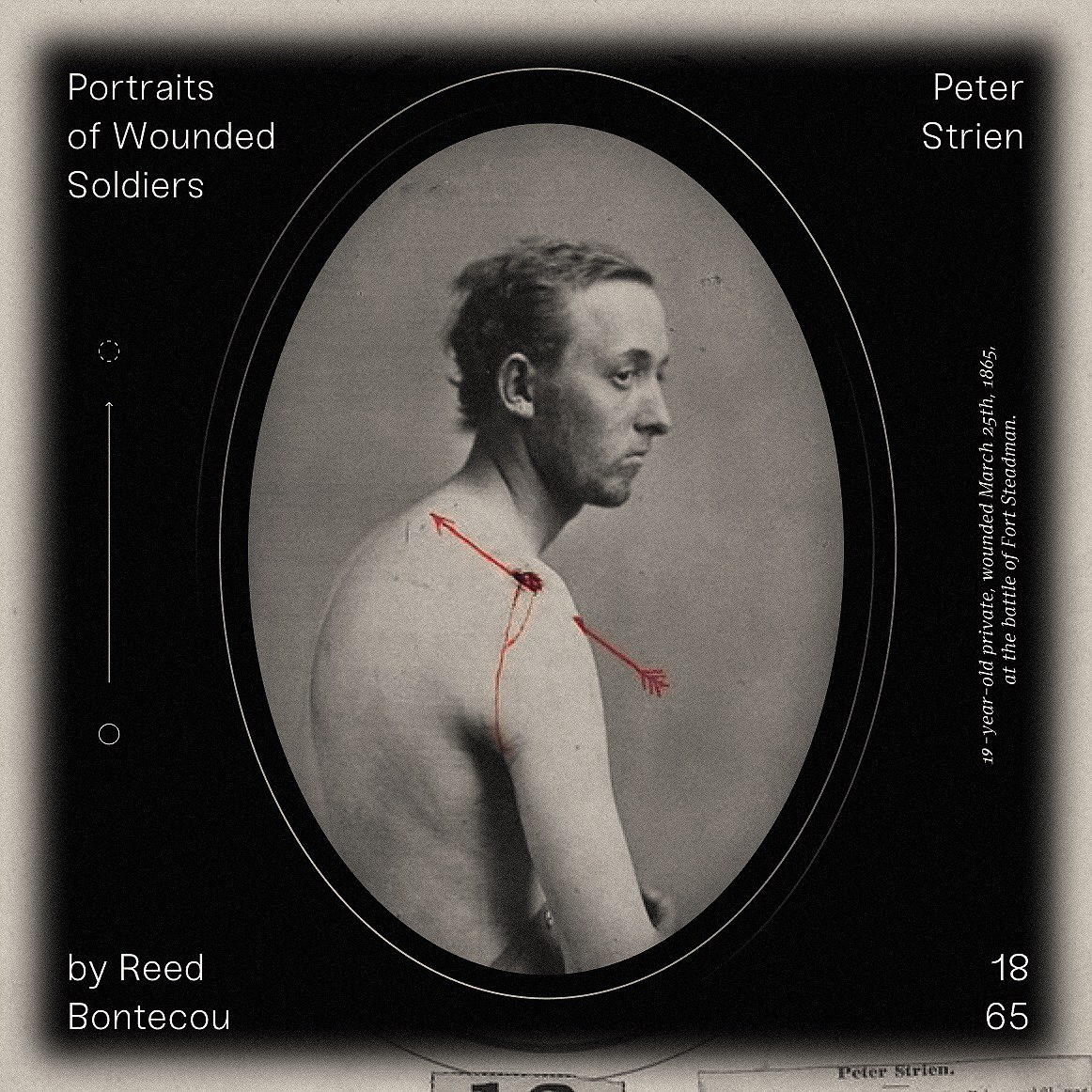

Если вы, когда конфликтуете с заказчиком, любите присылать ему скриншоты со стрелочками и подчеркиваниями, то этот текст для вас.

С 1865 года с помощью таких стрелочек нью-йоркский хирург Рид Бантеку выбивал многочисленным раненым участникам Гражданской войны США пенсии. Очевидно, запись в медкарте «сквозное ранение» не очень впечатляла власть имущих и Бантеку стал рисовать стрелочки траекторий пулевых ранений для всех, кто в домике и не хочет ничего решать.

Ну, во-первых, это красиво.

Во-вторых, это сработало, и Бантеку не только выбил солдатам справедливые пенсии, но и поствоенную реабилитацию в своем госпитале.

Бантеку вообще кажется был довольно великим дядькой. Помимо создания огромного архива ранений времен Гражданской войны, он еще и придумал набор первой помощи для солдат, в который входили антисептические повязки, которые раненые могли бы использовать сразу после травмы и, в некоторых случаях, спасти себе этим конечность или даже жизнь. Еще он первым в Америке провел успешную операцию на артерии в случае травматической аневризмы, первым в Америке (и вторым в мире вообще) провел перфорацию при брюшном тифе, успевая при этом управлять гигантским госпиталем на 3000 коек.

Но больше всего меня радует история про то, как он в студенчестве плавал по Амазонке, чтобы насобирать экземпляров фауны для институтского музея. Если вы когда-нибудь читали «Пригорошню праха», то знаете, что бассейн Амазонки не самое безопасное место на земле, и если с туземцами еще можно смириться, то с горячкой и полубезумным фанатом Диккенса - скорее нет.

Ну, во-первых, это красиво.

Во-вторых, это сработало, и Бантеку не только выбил солдатам справедливые пенсии, но и поствоенную реабилитацию в своем госпитале.

Бантеку вообще кажется был довольно великим дядькой. Помимо создания огромного архива ранений времен Гражданской войны, он еще и придумал набор первой помощи для солдат, в который входили антисептические повязки, которые раненые могли бы использовать сразу после травмы и, в некоторых случаях, спасти себе этим конечность или даже жизнь. Еще он первым в Америке провел успешную операцию на артерии в случае травматической аневризмы, первым в Америке (и вторым в мире вообще) провел перфорацию при брюшном тифе, успевая при этом управлять гигантским госпиталем на 3000 коек.

Но больше всего меня радует история про то, как он в студенчестве плавал по Амазонке, чтобы насобирать экземпляров фауны для институтского музея. Если вы когда-нибудь читали «Пригорошню праха», то знаете, что бассейн Амазонки не самое безопасное место на земле, и если с туземцами еще можно смириться, то с горячкой и полубезумным фанатом Диккенса - скорее нет.

Что такое барбат и уд, почему хозяин котейки не вернётся из крестового похода и ни слова о том, что такое цитоль — новый разбор мема в подарок для «Высокого Средневековья» от Musica Mensurata за то, что мы пригласим вас на их грядущие концерты средневековой музыки. Подробнее — у них в канале :)

Ладно, кот-волынщик, кот-Папа или кот-лошадь – это еще куда ни шло. Но вот кот с челкой – это, кажется, уже перебор

https://brkng.news/kak-srednevekovye-hudozhniki-risovali-kotov/

https://brkng.news/kak-srednevekovye-hudozhniki-risovali-kotov/

2020 March 11

Прошло почти восемь месяцев с последнего поста в этом канале – и это как раз тот момент, чтобы написать что-то новое.

В 60-х нейробиолог Джерри Летвин рассказывал своим студентам выдуманную историю про выдающегося, но неизвестного русского нейрохирурга Акакия Акакиевича*, который стёр мать из головы своего пациента – хирург удалил 18,000 нейронов, которые отвечали за все представления – абстрактные знания, конкретные воспоминания – о матери у этого бедолаги. Потом Акакий решил, что стирание матери – это уж слишком. Научное сообщество такого не поймет и осудит, потому хирург решил удалить концепт бабушки, как менее значимый. В общем, более-менее с этого момента началась история grandmother cells или нейронов бабушки – идеи, как нейроны кодируют информацию.

Экстремальным случаем гипотезы является существование всего одного нейрона, отвечающего за концепт бабушки, – он, по сути, если б существовал, представлял бы собой конечный пункт обработки все информации о родственнике: все возможные сенсорные стимуляции, поведенческие особенности, семантические ассоциации и т.д. – все это бы сходилось в одной клетке, активность которой, по мысли польского нейрофизиолога Ежи Конорского, оказывалась доступна сознанию. По этой гипотезе, удалить один нейрон – значит, удалить бабушку из сознания.

Другое дело, что экстремальный вариант гипотезы – совсем уж фантастика. Полагаться на один нейрон – удивительный и бессмысленный риск для нервной системы. Поэтому Конорский и Летвин с самого начала предполагали, что таких нейронов может быть много – например, несколько десятков тысяч. Такая популяция клеток может реагировать именно на абстрактный концепт и при этом сам способ кодирования не будет слишком хрупким.

В 2005 году действительно нашли что-то похожее на клетки бабушки – а именно нейрон Дженнифер Энистон. Потом ещё нашли нейроны Люка Скайуокера, Холли Берри и т.д. Эти клетки вели себя странно – реагировали не просто на фотографии знаменитостей, но и генерировали спайки, когда человек видел написанное имя актрисы (или джедая) на экране или слышал, как имя произносится. В общем, похоже было на то, что нейрон выбрал себе в стимулы абстрактную информацию. Правда, действительно ли эти нейроны реагировали только на один концепт и сколько таких нейронов на самом деле было в окрестностях – неясно. Тем более, клетки, посвященные Энистон, потом начали реагировать и на Лизу Кудроу (Фиби из сериала «Друзья»), а клетка(и) Скайуокера – на Йоду.

Родриго Киан Кирога, ведущий исследователь в экспериментах с нейронами знаменитостей, предполагает, что эти гностические или концептуальные клетки нужны для относительно узкой задачи – эффективному переводу кратковременной памяти в долговременную. То есть с помощью таких высококонцептуальных нейронов быстрее и легче связываются друг с другом куски разрозненной информации – в итоге Дженнифер Энистон не является конечным пунктом в обработке опыта а чьём-то мозге. Концепт актрисы помогает сохранять информацию, связанную с ней, в более упорядоченной и организованной форме – примерно о таком говорит Кирога в обзорной статье за 2013 год.

*забавно, что в некоторых англоязычных статьях на поняли, что это имя и отчество, и пишут хирурга как A. Akakievich

файл со статьей 2013 года: http://bit.ly/2xuttN5

хорошая статья аж 2002 года про гностические клетки, кодирование абстракций, Ежи Конорского: https://doi.org/10.1177/107385802237175

В 60-х нейробиолог Джерри Летвин рассказывал своим студентам выдуманную историю про выдающегося, но неизвестного русского нейрохирурга Акакия Акакиевича*, который стёр мать из головы своего пациента – хирург удалил 18,000 нейронов, которые отвечали за все представления – абстрактные знания, конкретные воспоминания – о матери у этого бедолаги. Потом Акакий решил, что стирание матери – это уж слишком. Научное сообщество такого не поймет и осудит, потому хирург решил удалить концепт бабушки, как менее значимый. В общем, более-менее с этого момента началась история grandmother cells или нейронов бабушки – идеи, как нейроны кодируют информацию.

Экстремальным случаем гипотезы является существование всего одного нейрона, отвечающего за концепт бабушки, – он, по сути, если б существовал, представлял бы собой конечный пункт обработки все информации о родственнике: все возможные сенсорные стимуляции, поведенческие особенности, семантические ассоциации и т.д. – все это бы сходилось в одной клетке, активность которой, по мысли польского нейрофизиолога Ежи Конорского, оказывалась доступна сознанию. По этой гипотезе, удалить один нейрон – значит, удалить бабушку из сознания.

Другое дело, что экстремальный вариант гипотезы – совсем уж фантастика. Полагаться на один нейрон – удивительный и бессмысленный риск для нервной системы. Поэтому Конорский и Летвин с самого начала предполагали, что таких нейронов может быть много – например, несколько десятков тысяч. Такая популяция клеток может реагировать именно на абстрактный концепт и при этом сам способ кодирования не будет слишком хрупким.

В 2005 году действительно нашли что-то похожее на клетки бабушки – а именно нейрон Дженнифер Энистон. Потом ещё нашли нейроны Люка Скайуокера, Холли Берри и т.д. Эти клетки вели себя странно – реагировали не просто на фотографии знаменитостей, но и генерировали спайки, когда человек видел написанное имя актрисы (или джедая) на экране или слышал, как имя произносится. В общем, похоже было на то, что нейрон выбрал себе в стимулы абстрактную информацию. Правда, действительно ли эти нейроны реагировали только на один концепт и сколько таких нейронов на самом деле было в окрестностях – неясно. Тем более, клетки, посвященные Энистон, потом начали реагировать и на Лизу Кудроу (Фиби из сериала «Друзья»), а клетка(и) Скайуокера – на Йоду.

Родриго Киан Кирога, ведущий исследователь в экспериментах с нейронами знаменитостей, предполагает, что эти гностические или концептуальные клетки нужны для относительно узкой задачи – эффективному переводу кратковременной памяти в долговременную. То есть с помощью таких высококонцептуальных нейронов быстрее и легче связываются друг с другом куски разрозненной информации – в итоге Дженнифер Энистон не является конечным пунктом в обработке опыта а чьём-то мозге. Концепт актрисы помогает сохранять информацию, связанную с ней, в более упорядоченной и организованной форме – примерно о таком говорит Кирога в обзорной статье за 2013 год.

*забавно, что в некоторых англоязычных статьях на поняли, что это имя и отчество, и пишут хирурга как A. Akakievich

файл со статьей 2013 года: http://bit.ly/2xuttN5

хорошая статья аж 2002 года про гностические клетки, кодирование абстракций, Ежи Конорского: https://doi.org/10.1177/107385802237175

К вопросу о Дордже Шугдене, который вскользь упоминается в предыдущей статье — есть подробный разбор в четырёх частях на asiarussia.ru:

http://asiarussia.ru/buddhism/4365/

http://asiarussia.ru/buddhism/466/

http://asiarussia.ru/buddhism/431/

http://asiarussia.ru/buddhism/455/

Духи-гьялпо северного буддизма, кстати, во многом действительно напоминают уицраоров из "Розы Мира" Андреева — воплощений государственности, чьё влияние на людей скорее негативно, однако его иногда трактуют положительно в плане подъёма патриотизма и прочих проявлений сплочённости людей пред "внешними врагами":

По словам одного из естественных противников Дордже Шугдена — Намхая Норбу Ринпоче, держателя ненавистных ему учений традиции дзогчен, Монголия — это страна, народ которой особенно подвержен воздействию духов класса гьялпо. Вообще, гьялпо считаются перерождениями магов или монахов-тантристов, а также могущественных властителей, особенно же умерших не своей смертью — а таких в истории Монголии было достаточно. При этом, даже те гьялпо, которые вроде бы давно известны как верные союзники буддизма, могут тем не менее оказывать некое побочное негативное влияние на тех, кто к ним обращается — так, практикуя некоторое время воззвания к гьялпо Пехару — божеству-охранителю тибетского правительства — Намхай Норбу почувствовал, что в нём возросла запутанность, и он оставил эту практику. Не всё однозначно и с Нейчунгом — согласно одному из рассказов, в прошлом рождении, до того, как Падмасамбхава привёл его на службу буддизму, он был монахом, нарушившим свои обеты.

Ещё говорят, что Нейчунг устами Далай-ламы объявил Дордже Шугдена мирским злобным духом, обыкновенным гьялпо, из зависти к нему. Якобы, он не мог спокойно смотреть на резко увеличившийся в первой половине ХХ века поток подношений и восхвалений, обращённых к Дордже Шугдену. Но есть и другой вопрос, гораздо более принципиальный. Ведь Нейчунг и Шугден — «коллеги»: первый опекает тибетскую государственность, второй — монгольскую. К 1970-м годам стало очевидно, что Шугден справился со своими функциями лучше: в 1949 году Монгольскую народную республику признал Китай, а за ним — и ООН, а вот Нейчунг от китайцев Тибет не уберёг. К нынешнему времени этот разрыв стал лишь очевиднее.

http://asiarussia.ru/buddhism/4365/

http://asiarussia.ru/buddhism/466/

http://asiarussia.ru/buddhism/431/

http://asiarussia.ru/buddhism/455/

Духи-гьялпо северного буддизма, кстати, во многом действительно напоминают уицраоров из "Розы Мира" Андреева — воплощений государственности, чьё влияние на людей скорее негативно, однако его иногда трактуют положительно в плане подъёма патриотизма и прочих проявлений сплочённости людей пред "внешними врагами":

По словам одного из естественных противников Дордже Шугдена — Намхая Норбу Ринпоче, держателя ненавистных ему учений традиции дзогчен, Монголия — это страна, народ которой особенно подвержен воздействию духов класса гьялпо. Вообще, гьялпо считаются перерождениями магов или монахов-тантристов, а также могущественных властителей, особенно же умерших не своей смертью — а таких в истории Монголии было достаточно. При этом, даже те гьялпо, которые вроде бы давно известны как верные союзники буддизма, могут тем не менее оказывать некое побочное негативное влияние на тех, кто к ним обращается — так, практикуя некоторое время воззвания к гьялпо Пехару — божеству-охранителю тибетского правительства — Намхай Норбу почувствовал, что в нём возросла запутанность, и он оставил эту практику. Не всё однозначно и с Нейчунгом — согласно одному из рассказов, в прошлом рождении, до того, как Падмасамбхава привёл его на службу буддизму, он был монахом, нарушившим свои обеты.

Ещё говорят, что Нейчунг устами Далай-ламы объявил Дордже Шугдена мирским злобным духом, обыкновенным гьялпо, из зависти к нему. Якобы, он не мог спокойно смотреть на резко увеличившийся в первой половине ХХ века поток подношений и восхвалений, обращённых к Дордже Шугдену. Но есть и другой вопрос, гораздо более принципиальный. Ведь Нейчунг и Шугден — «коллеги»: первый опекает тибетскую государственность, второй — монгольскую. К 1970-м годам стало очевидно, что Шугден справился со своими функциями лучше: в 1949 году Монгольскую народную республику признал Китай, а за ним — и ООН, а вот Нейчунг от китайцев Тибет не уберёг. К нынешнему времени этот разрыв стал лишь очевиднее.

🔬 Недавно мы запустили открытую базу знаний по искусственному интеллекту, где в том числе представлены кейсы применения технологии в сфере здравоохранения. В продолжении темы мы узнали у экспертов и участников медицинского рынка:

▫️ что сдерживает внедрение ИИ в здравоохранении;

▫️ где применение технологии наиболее распространено;

▫️ какую роль сыграет ИИ в сфере медицинских услуг.

Среди экспертов: гендиректор Ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине НБМЗ 👤Борис Зингерман, основатель Botkin.AI 👤Сергей Сорокин, директор по развитию Care Mentor AI 👤Инна Мороз, руководитель Центра искусственного интеллекта Университета Иннополис Рамиль Кулеев, создатель канала о цифровой медицине @medicalksu 👤Ксения Ульянова.

📑 Читать материал на ICT.Moscow →

#искусственный_интеллект #здравоохранение

▫️ что сдерживает внедрение ИИ в здравоохранении;

▫️ где применение технологии наиболее распространено;

▫️ какую роль сыграет ИИ в сфере медицинских услуг.

Среди экспертов: гендиректор Ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине НБМЗ 👤Борис Зингерман, основатель Botkin.AI 👤Сергей Сорокин, директор по развитию Care Mentor AI 👤Инна Мороз, руководитель Центра искусственного интеллекта Университета Иннополис Рамиль Кулеев, создатель канала о цифровой медицине @medicalksu 👤Ксения Ульянова.

📑 Читать материал на ICT.Moscow →

#искусственный_интеллект #здравоохранение

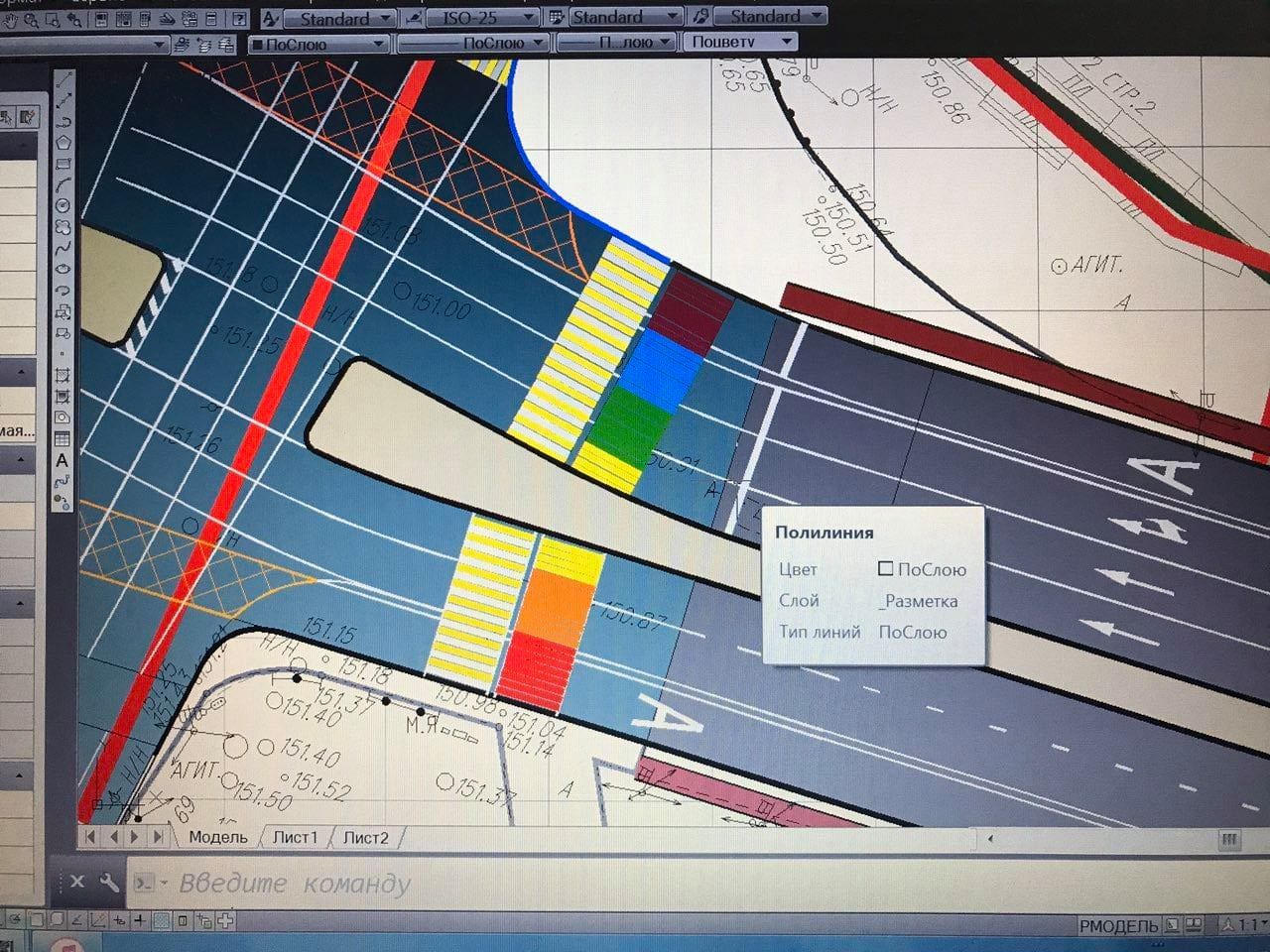

В России любят говорить о безопасности в суммах и километрах: выделили столько-то миллиардов, построили столько-то переходов, установили n-надцать километров заборов. Но помогают ли эти решения? Никто не знает, ведь ни чиновники, ни гаишники ни составители ГОСТов не измеряют эффективность конкретных мер.

Для снижения аварийности в городе необходимо собирать и анализировать данные ДТП — только данные помогут понять, какие проектные решения опасные, какие нет, как они зависят от застройки. Поэтому сегодня у нас будет подборка платформ для анализа аварий и безопасности улиц: gre4ark.livejournal.com/730368.html

Для снижения аварийности в городе необходимо собирать и анализировать данные ДТП — только данные помогут понять, какие проектные решения опасные, какие нет, как они зависят от застройки. Поэтому сегодня у нас будет подборка платформ для анализа аварий и безопасности улиц: gre4ark.livejournal.com/730368.html

В издательстве Ad Marginem вышли в свет два небольших текста французского семиолога Ролана Барта о Сае Твомбли. Публикуем фрагмент одного из эссе.

«В нашем обществе мельчайший графический штрих — лишь бы он исходил от этого неподражаемого, определенного тела — стоит миллионы. Потребляется (поскольку речь идет об обществе потребления) именно тело, «индивидуальность» (то есть неделимое). Другими словами, покупая работу художника, мы покупаем его тело: обмен, в котором нельзя не признать своеобразный договор о проституции. Допустимо ли считать, что такой договор присущ именно капиталистической цивилизации? Можно ли сказать, что он специфически определяет коммерческие нравы нашей художественной среды (часто шокирующие многих)?»

https://spectate.ru/barthes-twombly/

«В нашем обществе мельчайший графический штрих — лишь бы он исходил от этого неподражаемого, определенного тела — стоит миллионы. Потребляется (поскольку речь идет об обществе потребления) именно тело, «индивидуальность» (то есть неделимое). Другими словами, покупая работу художника, мы покупаем его тело: обмен, в котором нельзя не признать своеобразный договор о проституции. Допустимо ли считать, что такой договор присущ именно капиталистической цивилизации? Можно ли сказать, что он специфически определяет коммерческие нравы нашей художественной среды (часто шокирующие многих)?»

https://spectate.ru/barthes-twombly/

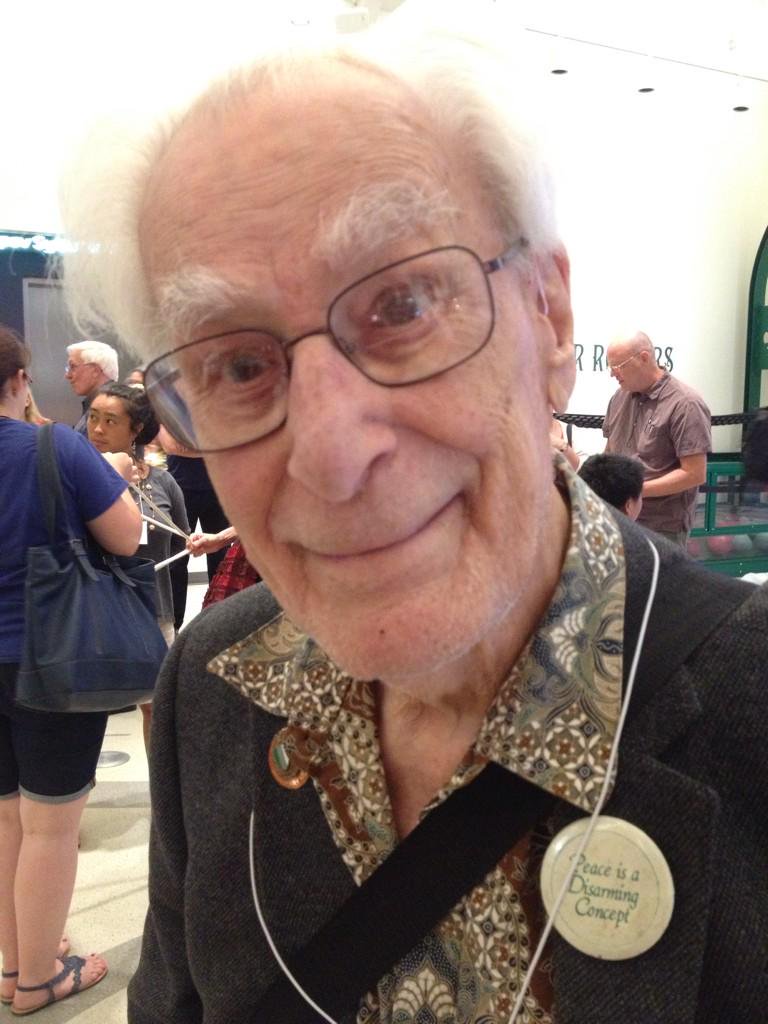

https://aperiodical.com/2020/03/richard-k-guy-1916-2020/

Richard K. Guy (30.09.1916–09.03.2020)

«He co-authored four papers with Paul Erdős, worked frequently with John H. Conway and Elwyn Berlekamp, and was a frequent contributor to Martin Gardner’s Mathematical Games column. (…) He described himself as an amateur mathematician, often tackling problems that are best described as ‘recreational mathematics’. (…) Two of the most approachable of Guy’s books are Winning Ways for Your Mathematical Plays, written with John H. Conway and Elwyn Berlekamp, and The Book of Numbers, written with John H. Conway.»

Richard K. Guy (30.09.1916–09.03.2020)

«He co-authored four papers with Paul Erdős, worked frequently with John H. Conway and Elwyn Berlekamp, and was a frequent contributor to Martin Gardner’s Mathematical Games column. (…) He described himself as an amateur mathematician, often tackling problems that are best described as ‘recreational mathematics’. (…) Two of the most approachable of Guy’s books are Winning Ways for Your Mathematical Plays, written with John H. Conway and Elwyn Berlekamp, and The Book of Numbers, written with John H. Conway.»

Обнаружила для себя завораживающий поджанр раннеренессансной живописи: предназначенные для медитации детальные портреты молитвенников, зависших в черной невесомости. Книга здесь не означает книгу точно так же, как объемные цветы на полях не означают самих себя (https://vk.com/monachusludit?w=wall-126191766_1782); если розы — это про Марию, то книга — про тело Христово, на чьём пергаменте, по излюбленной средневековой аналогии, кровавыми чернилами была подписана индульгенция всему человечеству. Очень изящный повод подумать над тем, как был устроен реализм и как работало восприятие буквы и изображения шесть веков назад.