Size: a a a

2020 March 29

Художник и куратор Эрих Бергер с 2015 года собирает различные попытки придумать альтернативное название для современной геологической эпохи. Вот такой списочек вышел:

Anthropocene (Eugene Stoermer and Paul

Crutzen), Misanthropocene (Joshua Clover and

Juliana Spahr), Anthrobscene (Jussi Parikka),

Chthulucene (Donna Haraway), Plantationocene

(Ethnos conversation University of Aarhus),

Capitalocene (Andreas Malm and Jason More),

Racial Capitalocene (Francois Verges), Nuclear

Anthropocene (Ele Carpenter), White Supremacy

Scene (Nicholas Mirzoeff), Manthropocene (Kate

Raworth), Northropocene (Kate Raworth), Anthropo-not-seen

(Marisol de la Cadena), Undocene

(Antti Tenetz), Hypocricene (Erich Berger),

Androcene (Thierry Bardini), Schnubeleduldidlocene

(Marc Dusseiller Dusjagr), Šmanthropocene

5 financial crisis, bird and swine flu, Ebola, near earth asteroids, etc. etc.

(Marc Dusseiller Dusjagr), Plasticene (Edie

Jolley), Endcene (Peter Flemming), Prokaryocene (Simon Park), Smog-omachine

(Carolyn Angleton), Oops-a-day-cene

(Tiina Prittinen), Anthro-what-not-cene (Rumen

Rachev)

(Berger 2018)

Anthropocene (Eugene Stoermer and Paul

Crutzen), Misanthropocene (Joshua Clover and

Juliana Spahr), Anthrobscene (Jussi Parikka),

Chthulucene (Donna Haraway), Plantationocene

(Ethnos conversation University of Aarhus),

Capitalocene (Andreas Malm and Jason More),

Racial Capitalocene (Francois Verges), Nuclear

Anthropocene (Ele Carpenter), White Supremacy

Scene (Nicholas Mirzoeff), Manthropocene (Kate

Raworth), Northropocene (Kate Raworth), Anthropo-not-seen

(Marisol de la Cadena), Undocene

(Antti Tenetz), Hypocricene (Erich Berger),

Androcene (Thierry Bardini), Schnubeleduldidlocene

(Marc Dusseiller Dusjagr), Šmanthropocene

5 financial crisis, bird and swine flu, Ebola, near earth asteroids, etc. etc.

(Marc Dusseiller Dusjagr), Plasticene (Edie

Jolley), Endcene (Peter Flemming), Prokaryocene (Simon Park), Smog-omachine

(Carolyn Angleton), Oops-a-day-cene

(Tiina Prittinen), Anthro-what-not-cene (Rumen

Rachev)

(Berger 2018)

Хочется верить, что удовлетворив свои физиологические потребности (туалетная бумага, гречка) и, обезопасив себя, пусть и формально (санитайзер), человек начинает искренне задумываться о любви и желании быть любимым

https://brkng.news/karantinnyj-nyu-jork-razobral-vseh-pitomtsev-iz-priyutov/

https://brkng.news/karantinnyj-nyu-jork-razobral-vseh-pitomtsev-iz-priyutov/

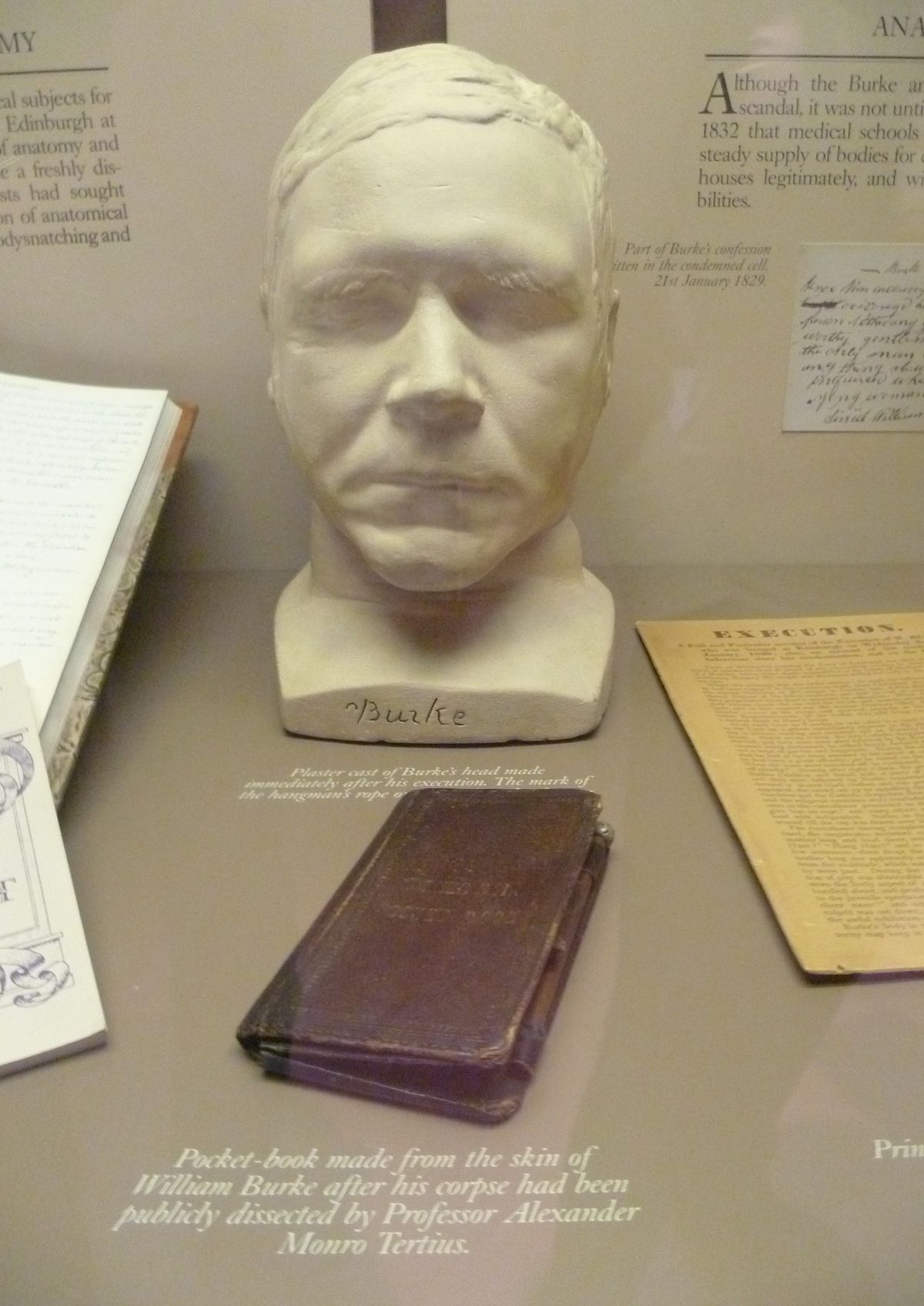

Из других вещей, до которых наконец-то дошли руки: книга этнографа Андрея Туторского «Медленные миры южных океанов и таёжных морей» (2019). Хочу процитировать из нее два анекдота про жителей Лешуконского района. Их рассказал Владимир Любченко, у которого автор останавливался зимой 2010 года во время экспедиции в деревню Вожгора (собственно, это Лешуконский район Архангельской области и есть).

страница 114: Однажды он [Владимир Любченко] поехал в Архангельск на переподготовку. Когда его сосед по комнате узнал, откуда он, то с серьезным видом сказал: «На лампочку не дуй – выключатель на стене». Другой анекдот касался лешуконских призывников, которых привезли на вокзал в Архангельске и оставили группой на перроне. Веселый машинист маневрового локомотива спросил, откуда они, и, узнав, что они «из Лешуконьска», громко крикнул: «В сторону отойдите – разворачиваться буду». По логике анекдота, призывники опрометью кинулись прочь от края платформы. Уж не знаю, случалось ли такое в действительности, но образ лешуконцев определенно был ярким.

---

btw

Герб и флаг Лешуконского района – это прялка с росписью на зеленом фоне, ссылка на них.

страница 114: Однажды он [Владимир Любченко] поехал в Архангельск на переподготовку. Когда его сосед по комнате узнал, откуда он, то с серьезным видом сказал: «На лампочку не дуй – выключатель на стене». Другой анекдот касался лешуконских призывников, которых привезли на вокзал в Архангельске и оставили группой на перроне. Веселый машинист маневрового локомотива спросил, откуда они, и, узнав, что они «из Лешуконьска», громко крикнул: «В сторону отойдите – разворачиваться буду». По логике анекдота, призывники опрометью кинулись прочь от края платформы. Уж не знаю, случалось ли такое в действительности, но образ лешуконцев определенно был ярким.

---

btw

Герб и флаг Лешуконского района – это прялка с росписью на зеленом фоне, ссылка на них.

Тут задавали вопросы некоему богослову. Или батюшке? Не знаю.

В общем, некоторая выжимка в форме двух обсуждений:

1. Q/A к батюшке;

2. В чате.

Без редакции.

* * *

Я:

На основе каких эвиденциальных причин имеет смысл вводить понятие бога (в вашей конфессии)? Какие задачи решает это понятие и как можно показать, что это не бессмысленный термин, вводимый без основания? Это что-то в числе Айера + Поппера. Имеется в виду то, что когда мы говорим о чём-то, мы уже выстраиваем некоторое представление, позволяющее формироваться очёмности (aboutness). Можно грубо сказать, такое ноэматическое содержание речи. Оно функционирует многими способами: в обыденном диалоге, например, это нужно для указания на какой-то круг обыденных предметов (о стульях, вирусе, кафетериях...); в научной речи при исследовании это то представление, что же вообще исследуется. Так вот, в обыденной речи часть содержания используемых понятий возникает через употребление, а первичной задачей здесь, кажется, является задача коммуникации: нужно сообщить что-то именно так, чтобы остальные это поняли. Значит, мы связываем вводимые понятия с предметами именно так, чтобы понимание было достигнуто. В научной речи иначе: представление играет роль предметной области, в котором есть такой-то проблематичный объект исследования, и все понятия используемой теории (с оговорками на использование математических понятий) используется так, чтобы решать задачу, устанавливаемую в связи с этой проблемой. И там, и там содержание понятий и возможность их модификации строго ограничена, и причём мы можем эвиденциально убедиться в том, что такие-то предметы, вызывающие очёмность, в разном смысле есть. Мы соглашаемся с тем, что есть кафетерии, поскольку в них бывали. Мы соглашаемся, что есть какая-то сущность "электрон", поскольку к этому привела история от эффекта Зеемана, который мы тоже прямо так можем наблюдать. Мы также можем наблюдать, что в разных математических дисциплинах наблюдаются одинаковые штуки, о которых мы говорим, благодаря чему продвинулась теория категорий и топология. Заметьте: это тоже эвиденциально. Просто это наблюдение насчёт концептуального состояния математических областей. Что же насчёт бога (в вашей конфессии)? На что вообще рассчитано это понятие? Зачем оно вводится? Где эвиденциальность, так трактуемая?

Батюшка:

Библия написана языком мифа, внутри мифа есть Бог, ангелы, бесы и т.д. внутри логики мифа Бог необходимый персонаж, и опять же миф наделяет его определенным свойствами. Интересно, что во 2-4 главах Бытия о разгуливает по саду, беседует с Адамом и т.д.

А вот богословие вторгается в область мифа и пытается говорить о персонаже мифа говорить языком античной философии.

Третий человек:

Вы первый священник, говорящий прямо, что некоторая часть картины мира, которая используется православием это миф, из тех, что я встречал. Получается, что для православного священника символ веры может быть некоторым мифом, которому он декларирует осознанную преданность, при этом понимая относительность этой картины?

Батюшка:

Более того скажу, что мне непонятно, что имел в виду знаменитый Антоний Сурожский, когда сказал в одной из проповедей, что ему явился Христос. Это вообще как? Или Силуан Афонский. Если у меня нет подобного опыта могу ли я доверять традиции? Я думаю, что нет. Ведь такого рода вещи можно, например, объяснить галлюцинацией.

Четвёртый человек:

Как вы убедили в себя в том, что бог есть? Я имею в виду, как вы это логически для себя обосновали? Или же вера не нуждается в логических обоснованиях? Не было так, что у вас ослабевала вера, видя то, что творится в мире?

Может ли сочувствующий бог заставлять людей так страдать? Например, то, что сейчас происходит (вирус и прочая), как бы вы интерпретировали это с точки зрения божественного замысла?

В общем, некоторая выжимка в форме двух обсуждений:

1. Q/A к батюшке;

2. В чате.

Без редакции.

* * *

Я:

На основе каких эвиденциальных причин имеет смысл вводить понятие бога (в вашей конфессии)? Какие задачи решает это понятие и как можно показать, что это не бессмысленный термин, вводимый без основания? Это что-то в числе Айера + Поппера. Имеется в виду то, что когда мы говорим о чём-то, мы уже выстраиваем некоторое представление, позволяющее формироваться очёмности (aboutness). Можно грубо сказать, такое ноэматическое содержание речи. Оно функционирует многими способами: в обыденном диалоге, например, это нужно для указания на какой-то круг обыденных предметов (о стульях, вирусе, кафетериях...); в научной речи при исследовании это то представление, что же вообще исследуется. Так вот, в обыденной речи часть содержания используемых понятий возникает через употребление, а первичной задачей здесь, кажется, является задача коммуникации: нужно сообщить что-то именно так, чтобы остальные это поняли. Значит, мы связываем вводимые понятия с предметами именно так, чтобы понимание было достигнуто. В научной речи иначе: представление играет роль предметной области, в котором есть такой-то проблематичный объект исследования, и все понятия используемой теории (с оговорками на использование математических понятий) используется так, чтобы решать задачу, устанавливаемую в связи с этой проблемой. И там, и там содержание понятий и возможность их модификации строго ограничена, и причём мы можем эвиденциально убедиться в том, что такие-то предметы, вызывающие очёмность, в разном смысле есть. Мы соглашаемся с тем, что есть кафетерии, поскольку в них бывали. Мы соглашаемся, что есть какая-то сущность "электрон", поскольку к этому привела история от эффекта Зеемана, который мы тоже прямо так можем наблюдать. Мы также можем наблюдать, что в разных математических дисциплинах наблюдаются одинаковые штуки, о которых мы говорим, благодаря чему продвинулась теория категорий и топология. Заметьте: это тоже эвиденциально. Просто это наблюдение насчёт концептуального состояния математических областей. Что же насчёт бога (в вашей конфессии)? На что вообще рассчитано это понятие? Зачем оно вводится? Где эвиденциальность, так трактуемая?

Батюшка:

Библия написана языком мифа, внутри мифа есть Бог, ангелы, бесы и т.д. внутри логики мифа Бог необходимый персонаж, и опять же миф наделяет его определенным свойствами. Интересно, что во 2-4 главах Бытия о разгуливает по саду, беседует с Адамом и т.д.

А вот богословие вторгается в область мифа и пытается говорить о персонаже мифа говорить языком античной философии.

Третий человек:

Вы первый священник, говорящий прямо, что некоторая часть картины мира, которая используется православием это миф, из тех, что я встречал. Получается, что для православного священника символ веры может быть некоторым мифом, которому он декларирует осознанную преданность, при этом понимая относительность этой картины?

Батюшка:

Более того скажу, что мне непонятно, что имел в виду знаменитый Антоний Сурожский, когда сказал в одной из проповедей, что ему явился Христос. Это вообще как? Или Силуан Афонский. Если у меня нет подобного опыта могу ли я доверять традиции? Я думаю, что нет. Ведь такого рода вещи можно, например, объяснить галлюцинацией.

Четвёртый человек:

Как вы убедили в себя в том, что бог есть? Я имею в виду, как вы это логически для себя обосновали? Или же вера не нуждается в логических обоснованиях? Не было так, что у вас ослабевала вера, видя то, что творится в мире?

Может ли сочувствующий бог заставлять людей так страдать? Например, то, что сейчас происходит (вирус и прочая), как бы вы интерпретировали это с точки зрения божественного замысла?

Батюшка:

Обычно в таких случаях говорят, что зло это следствие свободы воли человека или следствие грехопадения первых людей "проклята земля за тебя, Адам". Но я так не думаю. В конце первой главы Бития Бог говорит, что "все очень хорошо", означает ли это что зла еще нет в сотворенном им мире?

Ну, да договорился до гностицизма))

Я:

Пожалуйста, ответьте про мифы. Там даже не только меня заинтересовало. Суть в том, что вы сказали, что богословие берёт мифы и анализирует их такими-то методами. Но разве богословие само не начинает утверждать, что такие-то сущности — это больше чем части мифа? И если всё-таки ваша конфессия это как-то утверждает, то как устаканивается противоречие между утверждением о только лишь мифе и метафизическими надеждами верующих (включая и самих богословов, как это обычно бывает)?

Батюшка:

Ася Казанцева сказала как-то: "Я современная девушка, живу в Москве 21-го века, какой ещё такой бог???" Это я так к слову))

Указывает ли миф на какую-то реальность? Христианский миф реализуется в евхаристической мистерии. У всего этого есть важная функция, человек входя в миф через мистерию ритуала как-то меняется... что-то все-таки происходит.

Может быть проблема в языке. О Боге не получается говорить естественно научным языком. Зато языком мифа получается.

* * *

Ну и ещё вот мой вопрос и ответ на него:

— Почему православные не допускают обязательность сознательного крещения? Как у анабаптистов. Речь же о человеческом выборе, благодаря именно которому следует, что с ним будет.

— Я полностью согласен с тем, что креститься нужно сознательно, то что церковь крестит детей, это плохо. Церковная традиция утверждает, что за крещаемого ребенка берут ответственность его крестные, но чаще всего оказывается, что крестные подчас сами не знают основ православия.

Остальное можете найти в https://t.me/maasap

Обычно в таких случаях говорят, что зло это следствие свободы воли человека или следствие грехопадения первых людей "проклята земля за тебя, Адам". Но я так не думаю. В конце первой главы Бития Бог говорит, что "все очень хорошо", означает ли это что зла еще нет в сотворенном им мире?

Ну, да договорился до гностицизма))

Я:

Пожалуйста, ответьте про мифы. Там даже не только меня заинтересовало. Суть в том, что вы сказали, что богословие берёт мифы и анализирует их такими-то методами. Но разве богословие само не начинает утверждать, что такие-то сущности — это больше чем части мифа? И если всё-таки ваша конфессия это как-то утверждает, то как устаканивается противоречие между утверждением о только лишь мифе и метафизическими надеждами верующих (включая и самих богословов, как это обычно бывает)?

Батюшка:

Ася Казанцева сказала как-то: "Я современная девушка, живу в Москве 21-го века, какой ещё такой бог???" Это я так к слову))

Указывает ли миф на какую-то реальность? Христианский миф реализуется в евхаристической мистерии. У всего этого есть важная функция, человек входя в миф через мистерию ритуала как-то меняется... что-то все-таки происходит.

Может быть проблема в языке. О Боге не получается говорить естественно научным языком. Зато языком мифа получается.

* * *

Ну и ещё вот мой вопрос и ответ на него:

— Почему православные не допускают обязательность сознательного крещения? Как у анабаптистов. Речь же о человеческом выборе, благодаря именно которому следует, что с ним будет.

— Я полностью согласен с тем, что креститься нужно сознательно, то что церковь крестит детей, это плохо. Церковная традиция утверждает, что за крещаемого ребенка берут ответственность его крестные, но чаще всего оказывается, что крестные подчас сами не знают основ православия.

Остальное можете найти в https://t.me/maasap

* * *

Теперь про чат. Там случайным для меня образом был один мой подписчик (не знаю, нормально ли оглашать его никнейм).

Подписчик:

Кстати, а вы какой именно нонкогнитивист, в смысле семантический или "психологический", и к какому течению относитесь? И вы нонкогнитивист только в метаэтике, или "глобально" (в логике тоже например)?

Я:

Нонкогнитивизм — это зонтичное понятие. Я имел в виду по поводу теологических вопросов. Первый такой явный нонкогнитивист в современной философии, которого помню — Айер. Но таки у него действительно узковато.

Подписчик:

Ну вот я "зонтичное" определение и имел в виду, когда сказал про "глобальный" нонкогнитивизм.

Я:

Я занял позицию по, можно сказать, метатеологическим вопросам. Но по другим — нет.

Подписчик:

Но всё равно, у вас какой конкретно нонкогнитивизм: вы считаете, что теологические высказывания не truth-apt; или что они выражают не belief, а какое-то attitude (простите уж за руинглиш)?

Я:

Ну смотрите. Есть вопросы истинностных значений. Это таки важно, но есть и логики, оперирующие штуками без истинностных значений: например, императивная. Я считаю, что их вполне можно использовать, и у нас нет особого какого-то основания говорить, что мы на самом деле этого делать не можем. Как минимум я не согласен.

Вопрос о том, имеют ли утверждения о боге истинностное значение хотя бы в каком-то контексте — сложный. В конце концов, мы просто можем подобрать логику, где это будет наблюдаться. А понятие истины вне логики анализируется труднее.

Систем, формализующих рациональные убеждения, тоже несколько, и вот есть расширенный подход Сталнакера (см. статью). Возможно, в нём можно укрепить утверждение о боге достаточно интересным способом, но в любом случае мы можем сделать как угодно — это же формальные системы. Вопрос о том, подходят ли они. А это тоже сложно. Вообще я считаю, что религиозные суждения не получится адекватно так представить, и они имеют реальный смысл только в витгенштейновском духе.

Я, конечно, не могу предугадать, что будет, если мы попробуем перевести данное понятие в мейнонгианскую систему, скажем. И в этом духе. Но всё равно.

Моя позиция очень простым языком изложена в данном вопросе (вопрос богослову про эвиденциальность).

+ ещё тут: https://t.me/brenoritvrezorkre_channel/48 и следующийhttps://t.me/brenoritvrezorkre_channel/48 и следующий

Подписчик:

Вот про витгенштейнианский дух да, меня самого очень привлекает это "хотите узнать, религиозен ли человек, не спрашивайте его, а наблюдайте", я поэтому про нонкогнитивизм как attitude и спросил, кажется, что это неплохо с "формами жизни" сочетается.

Теперь про чат. Там случайным для меня образом был один мой подписчик (не знаю, нормально ли оглашать его никнейм).

Подписчик:

Кстати, а вы какой именно нонкогнитивист, в смысле семантический или "психологический", и к какому течению относитесь? И вы нонкогнитивист только в метаэтике, или "глобально" (в логике тоже например)?

Я:

Нонкогнитивизм — это зонтичное понятие. Я имел в виду по поводу теологических вопросов. Первый такой явный нонкогнитивист в современной философии, которого помню — Айер. Но таки у него действительно узковато.

Подписчик:

Ну вот я "зонтичное" определение и имел в виду, когда сказал про "глобальный" нонкогнитивизм.

Я:

Я занял позицию по, можно сказать, метатеологическим вопросам. Но по другим — нет.

Подписчик:

Но всё равно, у вас какой конкретно нонкогнитивизм: вы считаете, что теологические высказывания не truth-apt; или что они выражают не belief, а какое-то attitude (простите уж за руинглиш)?

Я:

Ну смотрите. Есть вопросы истинностных значений. Это таки важно, но есть и логики, оперирующие штуками без истинностных значений: например, императивная. Я считаю, что их вполне можно использовать, и у нас нет особого какого-то основания говорить, что мы на самом деле этого делать не можем. Как минимум я не согласен.

Вопрос о том, имеют ли утверждения о боге истинностное значение хотя бы в каком-то контексте — сложный. В конце концов, мы просто можем подобрать логику, где это будет наблюдаться. А понятие истины вне логики анализируется труднее.

Систем, формализующих рациональные убеждения, тоже несколько, и вот есть расширенный подход Сталнакера (см. статью). Возможно, в нём можно укрепить утверждение о боге достаточно интересным способом, но в любом случае мы можем сделать как угодно — это же формальные системы. Вопрос о том, подходят ли они. А это тоже сложно. Вообще я считаю, что религиозные суждения не получится адекватно так представить, и они имеют реальный смысл только в витгенштейновском духе.

Я, конечно, не могу предугадать, что будет, если мы попробуем перевести данное понятие в мейнонгианскую систему, скажем. И в этом духе. Но всё равно.

Моя позиция очень простым языком изложена в данном вопросе (вопрос богослову про эвиденциальность).

+ ещё тут: https://t.me/brenoritvrezorkre_channel/48 и следующийhttps://t.me/brenoritvrezorkre_channel/48 и следующий

Подписчик:

Вот про витгенштейнианский дух да, меня самого очень привлекает это "хотите узнать, религиозен ли человек, не спрашивайте его, а наблюдайте", я поэтому про нонкогнитивизм как attitude и спросил, кажется, что это неплохо с "формами жизни" сочетается.

Если вдруг вы живете, например, в Москве и работаете на удаленке, то карантин бьет по вам мягче всего — не надо выходить за порог и трать кровные рубли.

Скорее всего вы уже оплатили подписки на всякие нетфликсы и с удивлением обнаружили, что денег все равно как-то больше, чем обычно.

Так вот — до конца недели есть хороший и в чем-то даже выгодный способ их потратить. Вы можете оформить пожертвование одному из главных российских НКО, защищающему права наркопотребителей — Фонду имени Андрея Рылькова.

Каждое пожертвование до $50 увеличивается аж на 50%, если делать это по ссылке — https://www.globalgiving.org/donate/11084/the-andrey-rylkov-foundation/

Им точно пригодится — на свежие штрафы (а они есть), аутрич и прочие дела

Скорее всего вы уже оплатили подписки на всякие нетфликсы и с удивлением обнаружили, что денег все равно как-то больше, чем обычно.

Так вот — до конца недели есть хороший и в чем-то даже выгодный способ их потратить. Вы можете оформить пожертвование одному из главных российских НКО, защищающему права наркопотребителей — Фонду имени Андрея Рылькова.

Каждое пожертвование до $50 увеличивается аж на 50%, если делать это по ссылке — https://www.globalgiving.org/donate/11084/the-andrey-rylkov-foundation/

Им точно пригодится — на свежие штрафы (а они есть), аутрич и прочие дела

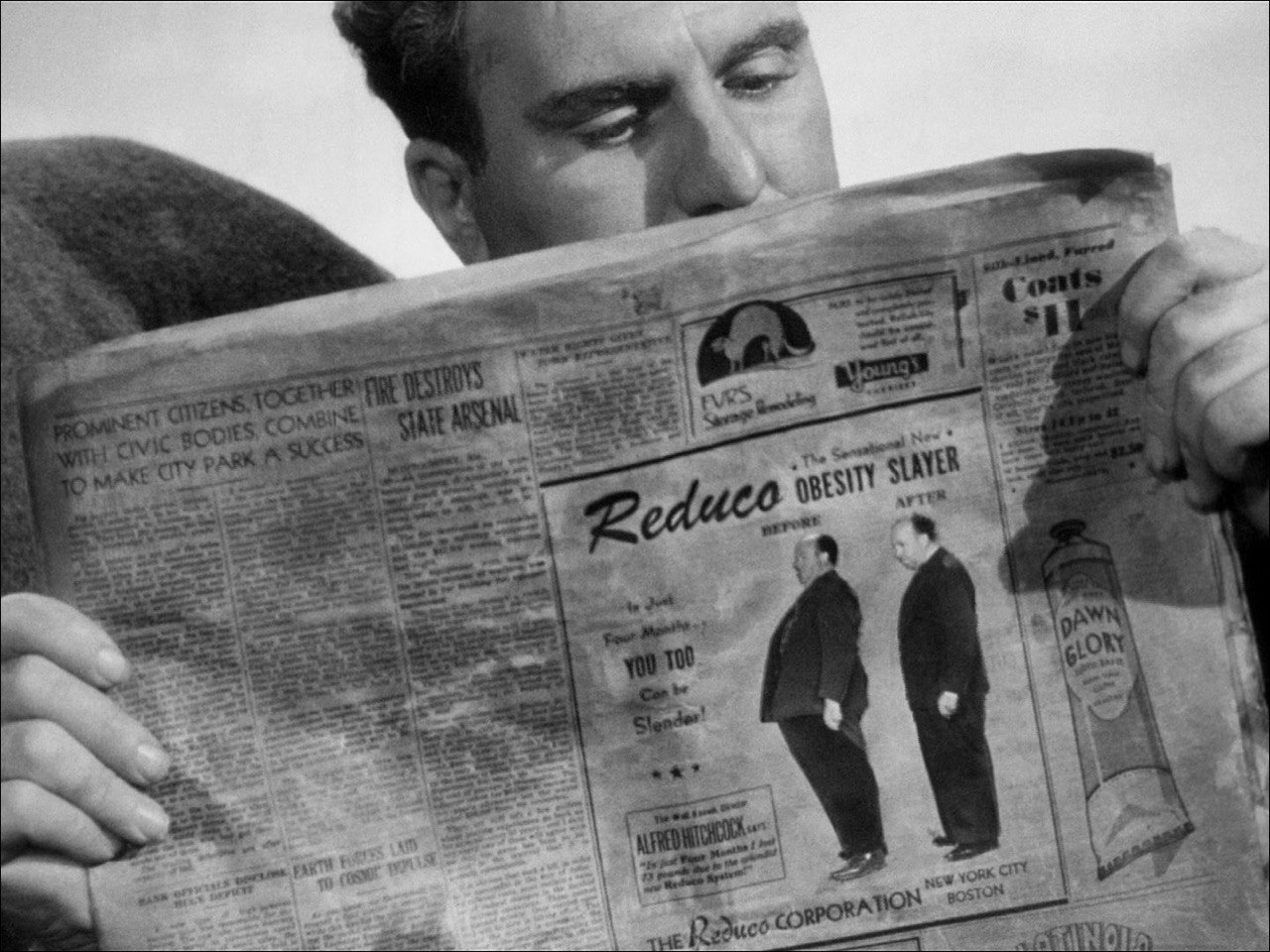

Камео Хичкока в «Спасательной шлюпке» 1944 года:

«Это моя любимейшая роль, и должен признаться, она мне тяжело далась. <...> В то время я сидел на суровейшей диете, этой жестокой мерой сгоняя вес с трехсот до двухсот фунтов. Вот я и решил обессмертить свою утрату и сфотографировался в двух видах — "до" и "после" применения рекламируемого средства для похудения Reduco, и зрители имели возможность лицезреть разницу, когда Бендикс разворачивал газету. Эта роль принесла мне бешеный успех. Толстяки просто засыпали меня письмами, желая узнать, как можно обзавестись драгоценным снадобьем».

«Это моя любимейшая роль, и должен признаться, она мне тяжело далась. <...> В то время я сидел на суровейшей диете, этой жестокой мерой сгоняя вес с трехсот до двухсот фунтов. Вот я и решил обессмертить свою утрату и сфотографировался в двух видах — "до" и "после" применения рекламируемого средства для похудения Reduco, и зрители имели возможность лицезреть разницу, когда Бендикс разворачивал газету. Эта роль принесла мне бешеный успех. Толстяки просто засыпали меня письмами, желая узнать, как можно обзавестись драгоценным снадобьем».

Где пьют больше всего виски? В Шотландии?

Нет, жители родины скотча остепенились со времен контрабанды, бутлегерства и нелегальных перегонных кубов. Попивают - но так, умеренно. Однако именно Британская Империя стала причиной того, что самая пьющая виски страна в мире стала таковой.

Потому что это Индия.

Британское владычество в Индии началось еще в XVIII веке, а окончательно укрепилось в середине XIX века. Офицеры-аристократы, а также "Томми Аткинс" (так называли простого солдата на службе Ее Величества) - все они отправлялись черт знает куда, плыли через полсвета, чтобы в конце концов оказаться в непонятной и далекой стране. Где были чужие боги, чужая природа, чужой язык, адская жара, непонятные обычаи, касты, кобры, факиры... Короче, навалом всего, что казалось британцам диким. Но с собой они привезли имперские традиции, привычный уклад и... любовь к виски. Но из Британии везти любимый напиток было совсем недешево. Кто-то мог, конечно, себе это позволить, но далеко не все. И эти "не все" тоже очень хотели стаканчик - хоть за вечерней игрой в бридж в полковом джентльменском клубе, хоть за солдатскими картишками. Выпить солдаты любили.

"Я с портера начал в харчевне, и портер сменил я вином,

Но порцию виски в харчевню пронес мой товарищ тайком.

И скрутил двойной караул меня, в лепешку смяли нос,

Но в конце концов часть капральских усов на память с собой я унес".

Да, Киплинг знал толк в солдатских радостях. Спрос на виски в армии был всегда - хоть в туманном Альбионе, хоть в Индии.

А раз есть спрос - будет и предложение.

Первый индийский виски стал делать некий Эдвард Дайер. Он построил вискикурню там, где сейчас находится Казаули - это городок на севере Индии в штате Химачал-Прадеш. Дайер выбрал эти места из-за того, что здешний климат, по его мнению, был похож на шотландский. Рядом располагался британский гарнизон, поэтому тут было, кому покупать новый виски.

Дайер не прогадал. Кроме виски он стал варить традиционный эль. Наверное еще и поэтому Kasauli Brewery до сих пор работает. Кстати, самая старая вискикурня и пивоварня в Индии, которая на ходу и по сей день. Конечно, хозяева давно сменились, и теперь производством владеет Mohan Meakin Limited. Кто пил ром Old Monk (недурной, если знать, где покупать) - тот поневоле знает эту компанию. Этот ром сначала пили только солдаты, популярен среди гражданских он стал уже в 1860-х годах.

Однако самый продаваемый виски в Индии сегодня делает не эта компания. А другая, Allied Blenders & Distilleries. Им принадлежит виски Officer's Choice - объемы продаж которого просто титанические. И никакие запреты не помогают свергнуть "Выбор офицера" с пьедестала. Даже когда Верховный суд Индии запретил продажу алкогольных напитков ближе чем за 500 метров от автодорог - ну что ж, продали не 290 миллионов литров Officer's Choice, а чуть меньше, всего 283 миллиона. Всего же на Индию приходится 49% мирового потребления виски. Древнейшая цивилизация не сдает позиции!

Если интересно, то классический Officer's Choice - это простецкий виски, в котором нет ничего особенного. Но зато есть один существенный плюс. Дело в том, что изрядная часть того, что в Индии называют "виски" - это не он. А, скорее, что-то вроде рома, потому что делается из мелассы - тростниковой патоки. Так сложилось исторически - в Индии зерно всегда ценилось очень высоко, а голодные годы только добавляли ему стоимости, поэтому проще было схитрить. Поэтому большинство индийского "типа виски" - дешевое пойло для самой неприхотливой публики.

Но "Выбор Офицера" по-честному гонят из ячменя. Все три сорта: обычный, Officice Choice Blue и Officer Choice Black (последний делают из местных зерновых спиртов и шотландских односолодовых спиртов, выдержанных в специально обожженных бочках).

Нет, жители родины скотча остепенились со времен контрабанды, бутлегерства и нелегальных перегонных кубов. Попивают - но так, умеренно. Однако именно Британская Империя стала причиной того, что самая пьющая виски страна в мире стала таковой.

Потому что это Индия.

Британское владычество в Индии началось еще в XVIII веке, а окончательно укрепилось в середине XIX века. Офицеры-аристократы, а также "Томми Аткинс" (так называли простого солдата на службе Ее Величества) - все они отправлялись черт знает куда, плыли через полсвета, чтобы в конце концов оказаться в непонятной и далекой стране. Где были чужие боги, чужая природа, чужой язык, адская жара, непонятные обычаи, касты, кобры, факиры... Короче, навалом всего, что казалось британцам диким. Но с собой они привезли имперские традиции, привычный уклад и... любовь к виски. Но из Британии везти любимый напиток было совсем недешево. Кто-то мог, конечно, себе это позволить, но далеко не все. И эти "не все" тоже очень хотели стаканчик - хоть за вечерней игрой в бридж в полковом джентльменском клубе, хоть за солдатскими картишками. Выпить солдаты любили.

"Я с портера начал в харчевне, и портер сменил я вином,

Но порцию виски в харчевню пронес мой товарищ тайком.

И скрутил двойной караул меня, в лепешку смяли нос,

Но в конце концов часть капральских усов на память с собой я унес".

Да, Киплинг знал толк в солдатских радостях. Спрос на виски в армии был всегда - хоть в туманном Альбионе, хоть в Индии.

А раз есть спрос - будет и предложение.

Первый индийский виски стал делать некий Эдвард Дайер. Он построил вискикурню там, где сейчас находится Казаули - это городок на севере Индии в штате Химачал-Прадеш. Дайер выбрал эти места из-за того, что здешний климат, по его мнению, был похож на шотландский. Рядом располагался британский гарнизон, поэтому тут было, кому покупать новый виски.

Дайер не прогадал. Кроме виски он стал варить традиционный эль. Наверное еще и поэтому Kasauli Brewery до сих пор работает. Кстати, самая старая вискикурня и пивоварня в Индии, которая на ходу и по сей день. Конечно, хозяева давно сменились, и теперь производством владеет Mohan Meakin Limited. Кто пил ром Old Monk (недурной, если знать, где покупать) - тот поневоле знает эту компанию. Этот ром сначала пили только солдаты, популярен среди гражданских он стал уже в 1860-х годах.

Однако самый продаваемый виски в Индии сегодня делает не эта компания. А другая, Allied Blenders & Distilleries. Им принадлежит виски Officer's Choice - объемы продаж которого просто титанические. И никакие запреты не помогают свергнуть "Выбор офицера" с пьедестала. Даже когда Верховный суд Индии запретил продажу алкогольных напитков ближе чем за 500 метров от автодорог - ну что ж, продали не 290 миллионов литров Officer's Choice, а чуть меньше, всего 283 миллиона. Всего же на Индию приходится 49% мирового потребления виски. Древнейшая цивилизация не сдает позиции!

Если интересно, то классический Officer's Choice - это простецкий виски, в котором нет ничего особенного. Но зато есть один существенный плюс. Дело в том, что изрядная часть того, что в Индии называют "виски" - это не он. А, скорее, что-то вроде рома, потому что делается из мелассы - тростниковой патоки. Так сложилось исторически - в Индии зерно всегда ценилось очень высоко, а голодные годы только добавляли ему стоимости, поэтому проще было схитрить. Поэтому большинство индийского "типа виски" - дешевое пойло для самой неприхотливой публики.

Но "Выбор Офицера" по-честному гонят из ячменя. Все три сорта: обычный, Officice Choice Blue и Officer Choice Black (последний делают из местных зерновых спиртов и шотландских односолодовых спиртов, выдержанных в специально обожженных бочках).

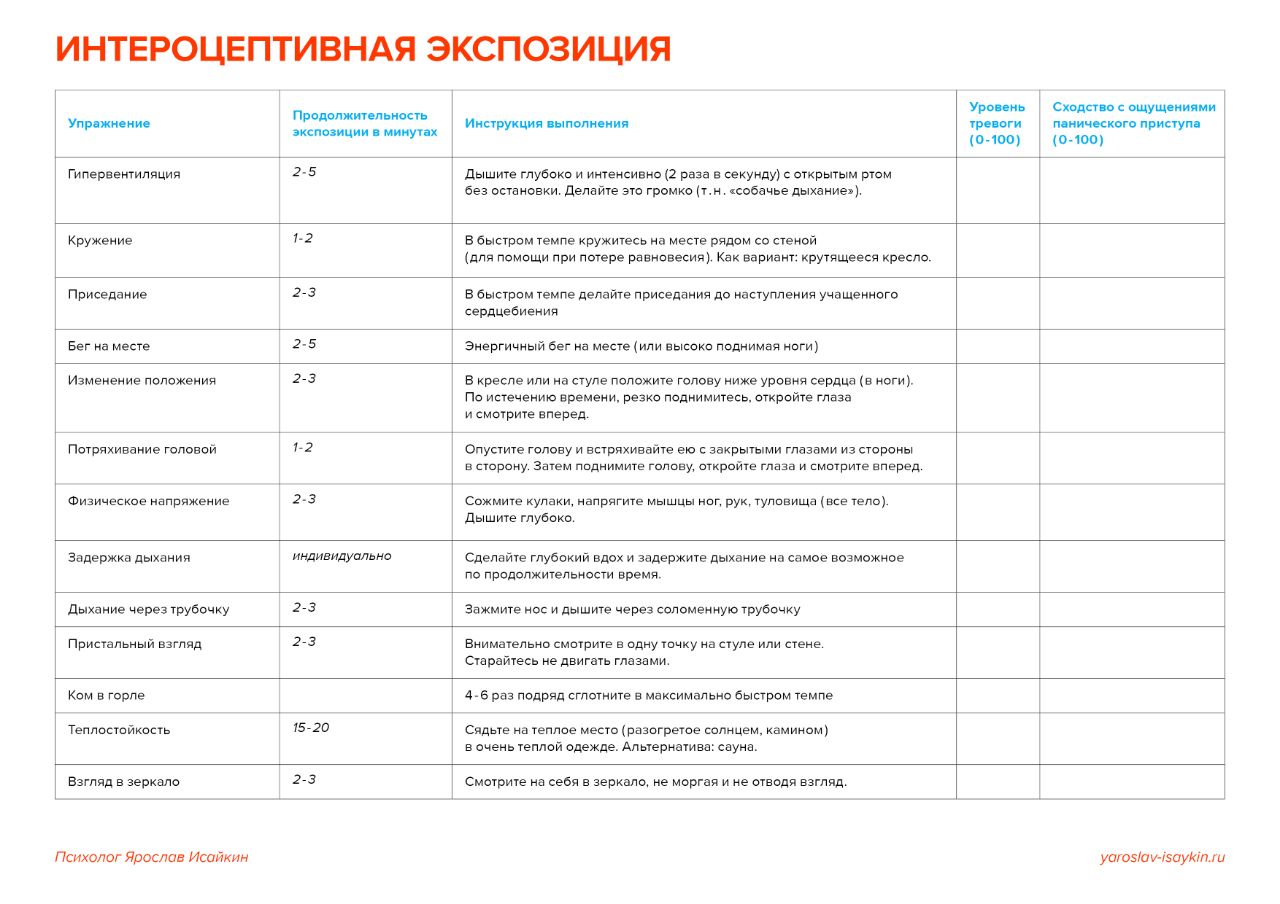

Интероцептивная Экспозиция - наиболее эффективный, но одновременно сложный метод при лечении Панического Расстройства.

Людям переживающие панические атаки свойственно избегать любых ощущений напоминающих о тревоге, что придает этим ощущениям ещё большую важность, большую склонность обращать на них внимание, а значит большую вероятность их заметить, испугаться и спровоцировать повторные приступы ПА.

Данный процесс помогает безопасно поисследовать ощущения напоминающие панический приступ, выяснить их реальную угрозу и снизить чувствительность к ним. Эти упражнения могут вызывать различные чувства в вашем теле. Они не опасны, но умеренно дискомфортны даже для людей без ПА. Опробуйте каждое их этих упражнений, чтобы выяснить на что вы реагируете именно тревогой, а не простым дискомфортом. Рекомендуется начинать практику с меньшей интенсивности/продолжительности, чем указано в таблице.

Людям переживающие панические атаки свойственно избегать любых ощущений напоминающих о тревоге, что придает этим ощущениям ещё большую важность, большую склонность обращать на них внимание, а значит большую вероятность их заметить, испугаться и спровоцировать повторные приступы ПА.

Данный процесс помогает безопасно поисследовать ощущения напоминающие панический приступ, выяснить их реальную угрозу и снизить чувствительность к ним. Эти упражнения могут вызывать различные чувства в вашем теле. Они не опасны, но умеренно дискомфортны даже для людей без ПА. Опробуйте каждое их этих упражнений, чтобы выяснить на что вы реагируете именно тревогой, а не простым дискомфортом. Рекомендуется начинать практику с меньшей интенсивности/продолжительности, чем указано в таблице.

Мир в хаосе

Я наткнулась на нидерландский канал на ютубе, который делает очень классные документалки! Мне очень хочется поделиться вот этой - Our world is chaos (там есть куски на нидерландском, так что включите английские сабы)

https://www.youtube.com/watch?v=QfYiVgeWfnM

Трудно сказать, что она о чем-то одном. Она о человеческом мышлении, глобализации, индивидуализме, изменении мира и глобальном потеплении. В ней социолог рассуждает о “implicatory denial” - когда люди знают, что планете угрожает катастрофа из-за глобального потепления, но ничего не делают (есть и более злободневные примеры, но я не буду их называть). Люди только предпринимают усилия, чтобы игнорировать проблему, такого слона в комнате. Возникает вопрос - почему? Документалка рассуждает о том, что люди воспринимают мир как слишком хаотичный и не чувствуют, что их действия способны что-то изменить. Тут много мыслей про индивидуализм как механизм защиты и иллюзию контроля, а потом внезапно появляется Анил Сетх (это один из самых крутых ныне живущих нейробиологов и исследователей сознания), рассуждающий про восприятие как контролируемую галлюцинацию. И социолог говорит на самом деле очень важную штуку - “Imagination is critical”, при этом imagination в этом контексте не только воображение, но и видение. Ко всему прочему там еще есть и психиатр, говорящий про проклятие тревожности в наше время. И документалка сделана довольно профессионально и интересно.

Одним словом, когда мир в том виде, в котором мы привыкли его видеть, наебывается и летит в бездну, самое время задуматься о таких вещах. Так что наслаждайтесь!

И у них даже есть канал в телеге @vpro_documentary

Я наткнулась на нидерландский канал на ютубе, который делает очень классные документалки! Мне очень хочется поделиться вот этой - Our world is chaos (там есть куски на нидерландском, так что включите английские сабы)

https://www.youtube.com/watch?v=QfYiVgeWfnM

Трудно сказать, что она о чем-то одном. Она о человеческом мышлении, глобализации, индивидуализме, изменении мира и глобальном потеплении. В ней социолог рассуждает о “implicatory denial” - когда люди знают, что планете угрожает катастрофа из-за глобального потепления, но ничего не делают (есть и более злободневные примеры, но я не буду их называть). Люди только предпринимают усилия, чтобы игнорировать проблему, такого слона в комнате. Возникает вопрос - почему? Документалка рассуждает о том, что люди воспринимают мир как слишком хаотичный и не чувствуют, что их действия способны что-то изменить. Тут много мыслей про индивидуализм как механизм защиты и иллюзию контроля, а потом внезапно появляется Анил Сетх (это один из самых крутых ныне живущих нейробиологов и исследователей сознания), рассуждающий про восприятие как контролируемую галлюцинацию. И социолог говорит на самом деле очень важную штуку - “Imagination is critical”, при этом imagination в этом контексте не только воображение, но и видение. Ко всему прочему там еще есть и психиатр, говорящий про проклятие тревожности в наше время. И документалка сделана довольно профессионально и интересно.

Одним словом, когда мир в том виде, в котором мы привыкли его видеть, наебывается и летит в бездну, самое время задуматься о таких вещах. Так что наслаждайтесь!

И у них даже есть канал в телеге @vpro_documentary

В честь 125 лет со дня рождения Эрнста Юнгера издательство Ad Marginem опубликовало у себя на сайте эссе из книги британского искусствоведа, писателя и путешественника Брюса Чатвина «”Утц” и другие истории из мира искусств» – «Эрнст Юнгер. Эстет на войне». Не без английской ухмылочки, но, в целом, хороший очерк. Кто не читал, рекомендуем.

https://admarginem.ru/2020/03/29/bryus-chatvin-ernst-yunger-estet-na-vojne/?fbclid=IwAR2zta35XHBqKIBYRat_hKC43yD_Rdh9mI4pewU8eSA5--2Xthaz85-buv4

https://admarginem.ru/2020/03/29/bryus-chatvin-ernst-yunger-estet-na-vojne/?fbclid=IwAR2zta35XHBqKIBYRat_hKC43yD_Rdh9mI4pewU8eSA5--2Xthaz85-buv4

Не потерять это, там про сообщение ЦПУ и ГПУ

https://m.habr.com/ru/post/112953/

https://m.habr.com/ru/post/112953/

Не спится? Тут Mork неожиданно выложили акустическую кавер-версию Burzum - Valen.

Лучшей колыбельной и не придумаешь.

https://youtu.be/zJmMK8bc-2M

Лучшей колыбельной и не придумаешь.

https://youtu.be/zJmMK8bc-2M

С месяц назад общался с товарищем, который участвует в проекте по созданию языка Interslavic — очередная попытка создать общеславянский язык, понятный носителям любого из языков славянской группы без дополнительного обучения. В разговоре он сильно жаловался на бардак в названиях месяцев на разных славянских языках. Я, конечно, полез проверять и обнаружил полное безумие (ниже на табличке я попытался раскрасить в одинаковые цвета группы названий образованных от общего корня или хотя бы по одному принципу).

В русском и сербском (а также немного в польском) задействованы латинские названия (восходящие к римскому календарю) -- тут всё просто. В остальных случаях этимология, в основном, погодная (студень, лютый), природная (листопад, цветень, травень) и агрокультурная (гроздобер, серпень, житар, кастрычнік), а так как, в зависимости от климата, подобные природные процессы протекают в разных местах в разное время, разброс одного названия по календарю может быть довольно большим: македонский студен это ноябрь, а белорусский студзень -- уже январь.

Осенние названия орач, руен (болг.), rujan (хорв.), září, říjen (чеш.) предположительно обозначают рёв оленя во время периода гона. Из уникальных моё внимание привлекло македонское название января коложег, предположительно восходящее к албанскому djegqerrës, месяцу сожжения повозок; не следует путать его с хорватским kolovoz (август), месяцем вывоза скошенного зерна. Чешское название февраля Únor предположительно связано с "нырянием" льда на реках; словенский roznic (июнь) неожиданно заимствован от немецкого Rosenmonat, месяц цветения роз, а хорватские veljača (февраль) и ozujak (март) значат, судя по некоторым источникам, соответственно, переменчивый и обманчивый.

Надо будет потом ещё всякие германские календари поизучать, там тоже явно всё не просто (саксонское обозначение января -- Wulf-monath, «волчий месяц»).

В русском и сербском (а также немного в польском) задействованы латинские названия (восходящие к римскому календарю) -- тут всё просто. В остальных случаях этимология, в основном, погодная (студень, лютый), природная (листопад, цветень, травень) и агрокультурная (гроздобер, серпень, житар, кастрычнік), а так как, в зависимости от климата, подобные природные процессы протекают в разных местах в разное время, разброс одного названия по календарю может быть довольно большим: македонский студен это ноябрь, а белорусский студзень -- уже январь.

Осенние названия орач, руен (болг.), rujan (хорв.), září, říjen (чеш.) предположительно обозначают рёв оленя во время периода гона. Из уникальных моё внимание привлекло македонское название января коложег, предположительно восходящее к албанскому djegqerrës, месяцу сожжения повозок; не следует путать его с хорватским kolovoz (август), месяцем вывоза скошенного зерна. Чешское название февраля Únor предположительно связано с "нырянием" льда на реках; словенский roznic (июнь) неожиданно заимствован от немецкого Rosenmonat, месяц цветения роз, а хорватские veljača (февраль) и ozujak (март) значат, судя по некоторым источникам, соответственно, переменчивый и обманчивый.

Надо будет потом ещё всякие германские календари поизучать, там тоже явно всё не просто (саксонское обозначение января -- Wulf-monath, «волчий месяц»).