Size: a a a

2020 May 02

Минкин в «Немом Онегине» приводит отрывки из статьи А. Анненковой «Пушкин в простонародном сознании» («Московский пушкинист», РАН. 1996) - и это, конечно, сплошной Хармс:

Царя Пушкин не любил. Ещё учился он, и вот на экзамене, или на балу где, или на смотре, где, я уж точно не знаю, — подошёл к нему царь, да и погладил по голове. «Молодец, — говорит, — Пушкин, хорошие стихи сочиняешь». А Пушкин скосился так да и говорит: «Я не пёс, гладь свою собаку».

(Записано от Андреевой Аксиньи, 64 года, село Петровское)

Ходили они раз с государем. Шли по коридору. Лекстричества тогда не было, один фонарь висит. Царь и говорит Пушкину, а придворных много вокруг: «Пушкин, скажи, не думавши, слово!» А Пушкин не побоялся, что царь, и говорит: «Нашего царя повесил бы вместо фонаря». Вот царь рассердился и выслал его за это.

(Записано от Кононова Григория, 70 лет, деревня Дорохово)

Рассказывает дед, что Пушкин с царём не поладил. «Ты, — говорит, — дурак!» Тот его и сослал к нам сюда в Михайловское. Наш был скор на язык.

(Записано от Богданова Степана, деревня Богомолы.)

Чины и вельможи видят, что Пушкину от царя управы не будет, стали с маху щёлкать: «Ты велик ли зверь-то, Пушкин! Шириссе больно. На твоё место охочих много будет стихи писать. Кому нужны эки-ти комары летучи!» Пушкин их зачнёт пинать, хвостать. Царь тоже забоялся. Он Пушкина ненавидел, для того что Пушкин смала письмами да стихом властям задосадил. Этот перьвой Николай терпеть не может людей, которы звыше его учёны.

(Записано от племянницы Виляновой, 90 лет, летом 1897 г., Арзамас).

Любил царь Пушкина, жить без него не мог. Вот раз царь и говорит: «Скажи, Пушкин, стихи». «Не могу, — говорит Пушкин, — рассердитесь». «Да, говори, — просит царь, — не рассержусь; что ни скажешь, прощу». Пушкин возьми да и скажи... (непристойный текст отсутствует). Рассердился царь и заковал его в кандалы и послал на Кавказ. И сделался Пушкин кавказским пленником. А прекрасная черкешенка распилила цепи и отпустила его на волю. Вот он и написал «Кавказского пленника».

(От той же, 90-летней, декабрь 1897).

Жали женщины в поле барские. И вот одна женщина сомлела. Тогда ведь жали, не разгибаясь. Идёт мимо Александр Сергеевич: «Что такое? Разве можно так работать, и жара большая». Сейчас взял воды, дал ей, попрыскал. «Экое, — говорит, — горе! Бабы так убиваются. Погодите, — говорит, — бабы, и вы будете когда-нибудь людьми». Он нас и вызволил, баб, из тяжёлой жизни.

(Записано от Марьи Яковлевны, 100 лет, деревня Губино).

У его молодость широка была, и к женскому полу подпадывал, и это умел не худо. Долго молодцевал-то, долго летат по подругам. Ну он не на семнадцатом году девушка. Неладно делал, дак себе.

(Записано в 1890).

— Чем занимался Пушкин в Михайловском?

— А ничем не занимался: читал и писал; с народом не разговаривал; кто поклонится — и не увидит; всё был задумавшись.

(Записано от Кононова Ефима, 95 лет, село Михайловское).

Царя Пушкин не любил. Ещё учился он, и вот на экзамене, или на балу где, или на смотре, где, я уж точно не знаю, — подошёл к нему царь, да и погладил по голове. «Молодец, — говорит, — Пушкин, хорошие стихи сочиняешь». А Пушкин скосился так да и говорит: «Я не пёс, гладь свою собаку».

(Записано от Андреевой Аксиньи, 64 года, село Петровское)

Ходили они раз с государем. Шли по коридору. Лекстричества тогда не было, один фонарь висит. Царь и говорит Пушкину, а придворных много вокруг: «Пушкин, скажи, не думавши, слово!» А Пушкин не побоялся, что царь, и говорит: «Нашего царя повесил бы вместо фонаря». Вот царь рассердился и выслал его за это.

(Записано от Кононова Григория, 70 лет, деревня Дорохово)

Рассказывает дед, что Пушкин с царём не поладил. «Ты, — говорит, — дурак!» Тот его и сослал к нам сюда в Михайловское. Наш был скор на язык.

(Записано от Богданова Степана, деревня Богомолы.)

Чины и вельможи видят, что Пушкину от царя управы не будет, стали с маху щёлкать: «Ты велик ли зверь-то, Пушкин! Шириссе больно. На твоё место охочих много будет стихи писать. Кому нужны эки-ти комары летучи!» Пушкин их зачнёт пинать, хвостать. Царь тоже забоялся. Он Пушкина ненавидел, для того что Пушкин смала письмами да стихом властям задосадил. Этот перьвой Николай терпеть не может людей, которы звыше его учёны.

(Записано от племянницы Виляновой, 90 лет, летом 1897 г., Арзамас).

Любил царь Пушкина, жить без него не мог. Вот раз царь и говорит: «Скажи, Пушкин, стихи». «Не могу, — говорит Пушкин, — рассердитесь». «Да, говори, — просит царь, — не рассержусь; что ни скажешь, прощу». Пушкин возьми да и скажи... (непристойный текст отсутствует). Рассердился царь и заковал его в кандалы и послал на Кавказ. И сделался Пушкин кавказским пленником. А прекрасная черкешенка распилила цепи и отпустила его на волю. Вот он и написал «Кавказского пленника».

(От той же, 90-летней, декабрь 1897).

Жали женщины в поле барские. И вот одна женщина сомлела. Тогда ведь жали, не разгибаясь. Идёт мимо Александр Сергеевич: «Что такое? Разве можно так работать, и жара большая». Сейчас взял воды, дал ей, попрыскал. «Экое, — говорит, — горе! Бабы так убиваются. Погодите, — говорит, — бабы, и вы будете когда-нибудь людьми». Он нас и вызволил, баб, из тяжёлой жизни.

(Записано от Марьи Яковлевны, 100 лет, деревня Губино).

У его молодость широка была, и к женскому полу подпадывал, и это умел не худо. Долго молодцевал-то, долго летат по подругам. Ну он не на семнадцатом году девушка. Неладно делал, дак себе.

(Записано в 1890).

— Чем занимался Пушкин в Михайловском?

— А ничем не занимался: читал и писал; с народом не разговаривал; кто поклонится — и не увидит; всё был задумавшись.

(Записано от Кононова Ефима, 95 лет, село Михайловское).

2020 May 03

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8

Пиздец история. Идёшь себе по Эвересту, А ТАМ ТРУП ЛЕЖИТ. Уже четверть века как. И всем похуй.

Пиздец история. Идёшь себе по Эвересту, А ТАМ ТРУП ЛЕЖИТ. Уже четверть века как. И всем похуй.

Я почему-то думал, что это отечественный анекдот. А вон что оказалось.

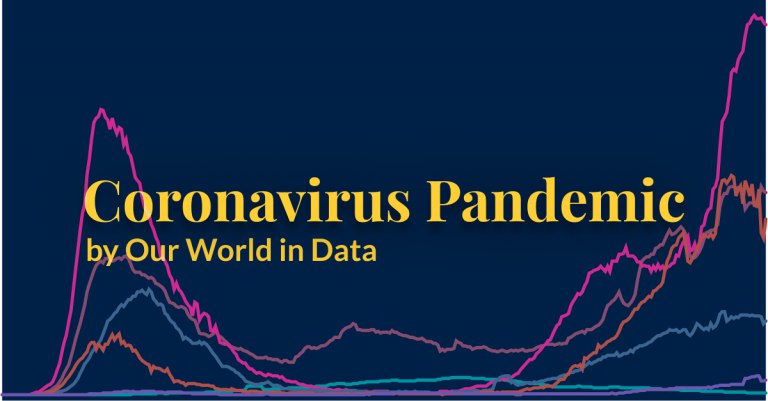

Ежедневно обновляемые наборы надежных данных о пандемии есть на сайте Ourworldindata - с комментариями и объяснениями от реальных британских ученых (исследователей из Оксфордского университета).

Каждый дата-сет предоставлен в удобном для использования формате, укомплектован визуализацией (иногда есть и чарт, и карта) и списком источников данных.

Любители покопаться в цифрах найдут много неожиданных параметров в традиционных уже наборах (новые случаи, смертность, тестирование).

Например, есть глобальное сравнение, в каких странах быстрее всего растет смертность. По данным на 30 апреля лидировала Либерия, где количество подтвержденных смертей от COVID-19 удваивается каждые 5 дней.

Россия, кстати, на шестом месте вместе с несколькими странами (каждые 8 дней).

И да, не коронавирусом единым. На этом сайте собраны данные из примерно 150 сфер жизни.

Использовать можно бесплатно, по лицензии Creative Commons.

Каждый дата-сет предоставлен в удобном для использования формате, укомплектован визуализацией (иногда есть и чарт, и карта) и списком источников данных.

Любители покопаться в цифрах найдут много неожиданных параметров в традиционных уже наборах (новые случаи, смертность, тестирование).

Например, есть глобальное сравнение, в каких странах быстрее всего растет смертность. По данным на 30 апреля лидировала Либерия, где количество подтвержденных смертей от COVID-19 удваивается каждые 5 дней.

Россия, кстати, на шестом месте вместе с несколькими странами (каждые 8 дней).

И да, не коронавирусом единым. На этом сайте собраны данные из примерно 150 сфер жизни.

Использовать можно бесплатно, по лицензии Creative Commons.

https://youtu.be/M-UQ6LZbEAU

беседа о логике Н.Н.Андреева с академиком Л.Д.Беклемишевым

// см. тж. https://book.etudes.ru/toc/mathnlogic/

беседа о логике Н.Н.Андреева с академиком Л.Д.Беклемишевым

// см. тж. https://book.etudes.ru/toc/mathnlogic/

В паломничество на Русском Севере ходили по большей части женщины и девушки, мужчины — много реже. На паломничество шли по разным причинам: неудачное замужество или желание выйти замуж; болезни детей; бесплодие; болезни родственников или собственные; неурядицы со скотиной (необъяснимые смерти, пропажа, болезни, бесплодие).

Паломников уважали и относились к ним с почтением, а по возвращении собирались всей деревней слушать рассказы о хождении, разглядывали принесенные из путешествия святыни и завидовали близким и родственникам: «Замолил и за них грехи».

В паломничество старались ходить весной или осенью, перед началом или по завершении полевых работ. Собираясь в дальнюю дорогу, выясняли, кто еще идет туда же из своей или ближних деревень. В дороге старались не допускать пустых разговоров, не думать о бытовых проблемах, не сквернословить и не осуждать; таким образом, на время отрекались от мирской жизни. Считалось недопустимым ухаживать или заигрывать в пути с противоположным полом, паломники надевали темную одежду. Чаще всего предмет, выполнявший роль пожертвования, нес информацию о несчастье, по поводу которого было предпринято паломничество: «Если голова болит, то повойник носили. У одного сын утонул — он сотенку положил». Больное место иногда обворачивали несколько раз пеленой или полотенцем, предназначенными в жертву, и оставляли у святыни.

«Приношения (жертвы) делились на две категории: те, что оставались у святого места и должны были истлеть здесь нетронутые, и те, что предназначались нищим или хранителю святого места. Например, с рек Устьи, Ваги и Кокшеньги ходили по обету в с. Бестужево и водили туда скотину, если заболела. По народным представлениям, нужно было зайти в реку, и вода исцелит. Одни давали обет зайти в воду по колено, другие — по пояс, третьи — окунуться с головой, в зависимости от тяжести заболевания. Намокшую одежду снимали и пускали по течению. Если заходили по пояс, то реке доставались штаны и юбки, а если окунались с головой — то вся одежда. „А ниже по течению — кто победнее, тот подберет”» (Т.Б. Щепанская)

Вещи, отданные в качестве милостыни, по обету или находящиеся в святом месте, нельзя было снова использовать, красть, присваивать — те, которые относились к первой категории. Приношения были предназначены Богу, а то, что принадлежит Ему, не может быть использовано человеком. Поэтому ходила масса слухов по поводу неизбежного наказания за подобное нарушение.

«Парень был — так он годов 18-ти или 19-ти. Ходил пастухом. И ковдыто сумел сходить на этот колодчик, да кое-что побрал: там деньги оставляли, платки головные, полотенца. И потом стал выпускать коров — и у него ноги отнялись по самые бедра. Говорят, Господь наказал». (записано у Варлаамьевского колодчика на реке Ваге)

Также запрещалось здоровому, сильному человеку брать то, что принадлежало нищему, юродивому или хранителю святого места. Эти люди составляли сакральный мир покаяния. У того же Варлаамьевского колодчика жила когда-то старушка: «Принесут к Варламью-то хозяйки пищу, покушают, а остальное продают. А деньги-то старушке отдавали, Пелагее» (предполагалось скопить на церковь). Однако однажды два бандита обманули старушку: «— Дай нам денег, мы в Медлешах церковь откроем». Деньги взяли, а старушка умерла. «Одного-то Бог наказал — год лежал... А другой-то в сенях замерз. Наказал Бог!»

#Русский_Север #вера #запискивбукваре

Паломников уважали и относились к ним с почтением, а по возвращении собирались всей деревней слушать рассказы о хождении, разглядывали принесенные из путешествия святыни и завидовали близким и родственникам: «Замолил и за них грехи».

В паломничество старались ходить весной или осенью, перед началом или по завершении полевых работ. Собираясь в дальнюю дорогу, выясняли, кто еще идет туда же из своей или ближних деревень. В дороге старались не допускать пустых разговоров, не думать о бытовых проблемах, не сквернословить и не осуждать; таким образом, на время отрекались от мирской жизни. Считалось недопустимым ухаживать или заигрывать в пути с противоположным полом, паломники надевали темную одежду. Чаще всего предмет, выполнявший роль пожертвования, нес информацию о несчастье, по поводу которого было предпринято паломничество: «Если голова болит, то повойник носили. У одного сын утонул — он сотенку положил». Больное место иногда обворачивали несколько раз пеленой или полотенцем, предназначенными в жертву, и оставляли у святыни.

«Приношения (жертвы) делились на две категории: те, что оставались у святого места и должны были истлеть здесь нетронутые, и те, что предназначались нищим или хранителю святого места. Например, с рек Устьи, Ваги и Кокшеньги ходили по обету в с. Бестужево и водили туда скотину, если заболела. По народным представлениям, нужно было зайти в реку, и вода исцелит. Одни давали обет зайти в воду по колено, другие — по пояс, третьи — окунуться с головой, в зависимости от тяжести заболевания. Намокшую одежду снимали и пускали по течению. Если заходили по пояс, то реке доставались штаны и юбки, а если окунались с головой — то вся одежда. „А ниже по течению — кто победнее, тот подберет”» (Т.Б. Щепанская)

Вещи, отданные в качестве милостыни, по обету или находящиеся в святом месте, нельзя было снова использовать, красть, присваивать — те, которые относились к первой категории. Приношения были предназначены Богу, а то, что принадлежит Ему, не может быть использовано человеком. Поэтому ходила масса слухов по поводу неизбежного наказания за подобное нарушение.

«Парень был — так он годов 18-ти или 19-ти. Ходил пастухом. И ковдыто сумел сходить на этот колодчик, да кое-что побрал: там деньги оставляли, платки головные, полотенца. И потом стал выпускать коров — и у него ноги отнялись по самые бедра. Говорят, Господь наказал». (записано у Варлаамьевского колодчика на реке Ваге)

Также запрещалось здоровому, сильному человеку брать то, что принадлежало нищему, юродивому или хранителю святого места. Эти люди составляли сакральный мир покаяния. У того же Варлаамьевского колодчика жила когда-то старушка: «Принесут к Варламью-то хозяйки пищу, покушают, а остальное продают. А деньги-то старушке отдавали, Пелагее» (предполагалось скопить на церковь). Однако однажды два бандита обманули старушку: «— Дай нам денег, мы в Медлешах церковь откроем». Деньги взяли, а старушка умерла. «Одного-то Бог наказал — год лежал... А другой-то в сенях замерз. Наказал Бог!»

#Русский_Север #вера #запискивбукваре

«Цветная скульптура» — работа американского художника Джордана Вольфсона. Это движущийся автоматон в виде рыжего мальчика — собирательный персонаж, жутко напоминающий Howdy Doody или талисмана журнала MAD. Персонаж выглядит милым, наивным, но как только у фигуры загораются глаза-экраны становится не по-себе — уж очень контрастируют они с оболочкой. Фигура то поднимается, то опускается с жутким грохотом. Поначалу объект и его движения напоминают забавный танец, но чем дольше зритель наблюдает, тем хуже становится: движения становятся более импульсивными и хаотичными, звуки — громче и действие начинает напоминать жуткие пытки..

К нерабочим дням, а также выходным в честь солидарности трудящихся - краткая история регулирования рабочего времени. За свою историю, которой всего пара веков, регулирование рабочего дня использовалось, в том числе, и для решения социальных задач, и как антикризисная мера.

Например, суббота впервые стала нерабочим днем в 1908 г. на одном из заводов США, который пошел на это ради соблюдавших Шаббат рабочих, но взамен им требовалось работать по воскресеньям. Последнее оскорбляло христиан, в итоге завод предоставил всем работникам двухдневные выходные. Во время Великой депрессии 1930-х двухдневные выходные стали нормой, поскольку сокращение рабочего времени поддерживало занятость.

Ещё несколько фактов из истории рабочего времени – в фотогалерее по ссылке:

https://econs.online/articles/photo/ot-rassveta-do-zakata-kratkaya-istoriya-rabochego-/

Например, суббота впервые стала нерабочим днем в 1908 г. на одном из заводов США, который пошел на это ради соблюдавших Шаббат рабочих, но взамен им требовалось работать по воскресеньям. Последнее оскорбляло христиан, в итоге завод предоставил всем работникам двухдневные выходные. Во время Великой депрессии 1930-х двухдневные выходные стали нормой, поскольку сокращение рабочего времени поддерживало занятость.

Ещё несколько фактов из истории рабочего времени – в фотогалерее по ссылке:

https://econs.online/articles/photo/ot-rassveta-do-zakata-kratkaya-istoriya-rabochego-/

Вы вот знаете, как воспитывать червя, чтобы он вырос здоровым? У меня давно лежала инструкция 1910 года, переведённая с настоящей методички стимпанк-стации в Герце 1885 года. И это настолько прекрасно, насколько вообще может быть. Очень много неожиданных вещей. Ну, если вы готовы потратить некоторое время на то, что вам никогда в жизни в принципе не пригодится.

Но хотя бы будет понятно, откуда по стране так много шелковиц, и насколько для Российской империи был важен шёлк.

Вот длиннопост:

https://habr.com/ru/company/tuturu/blog/499230/

Но хотя бы будет понятно, откуда по стране так много шелковиц, и насколько для Российской империи был важен шёлк.

Вот длиннопост:

https://habr.com/ru/company/tuturu/blog/499230/

Недавно был день рождения Зализняка, а в начале этого года у меня наконец дошли руки до его знаменитых лингвистических задач. И тут-то я, кажется, смог наконец для себя сформулировать, чем он отличался от прочих замечательных розенталей и далей, и почему его "берестяные" лекции собирали кучу совершенно разных, не имеющих отношения к лингвистике, людей. У него был совершенно хакерский подход к языку -- по увлекательности, неожиданности используемых методов и юмору его лекции напоминают рассказы с какого-нибудь DefCon-а про реверсинжиниринг редкого устройства. Другой пример -- его лингвистические задачи. Их пару лет назад переиздали, так что они ещё есть в онлайн-книжных. Первая задача звучит так:

А из недавней статьи про Зализняка на "Меле" я утащил вот такую чудесную его задачку:

Задача 1 («gizona»)

Предназначается для лиц, незнакомых с баскским языком.

Исходные данные:

Дан текст из 12 фраз на незнакомом языке (баскском). Известно, что одна из фраз грамматически неправильна из-за ошибки в одном слове (в более строгой форме: из-за того, что в одном случае одна последовательность букв между пробелами заменена некоторой иной последовательностью букв).

Текст:

1. Gizona joaten da.

2. Gizonak zaldia ikusten du.

3. Astoa atzo joaten zan.

4. Gizonak atzo joaten ziran.

5. Astoak zaldiak atzo ikusten zuen.

6. Zaldiak gizona ikusten du.

7. Zakurrak joaten dira.

8. Gizonak zakurra atzo ikusten zuen.

9. Zakurrak astoak ikusten ditu.

10. Zaldiak gizonak atzo ikusten zituen.

11. Zakurra atzo joaten zan.

12. Gizonak astoak atzo ikusten zituen.

Задание:

Найти грамматически неправильную фразу и сделать ее грамматически правильной, изменив (или заменив) в ней только одно слово.

А из недавней статьи про Зализняка на "Меле" я утащил вот такую чудесную его задачку:

Водитель мотороллера подрезал самосвал. Шофер самосвала открыл окно и произнес фразу, переводящуюся на родной язык следующим образом: «О, неосмотрительный незнакомец, куда вы едете, сейчас я накажу вас ударом по лицу». Восстановите уникальную фразу, если все богатство значений, заданных элементами «неосмотрительный», «незнакомец», «наказать», «удар» и «лицо» было передано с помощью ровно трех полнозначных слов, образованных от одного и того же корня.