Size: a a a

2020 June 04

Значения цветов ауры на случай, если захотите одеться в цвет любви к человечеству или, напротив, облачиться в гнев.

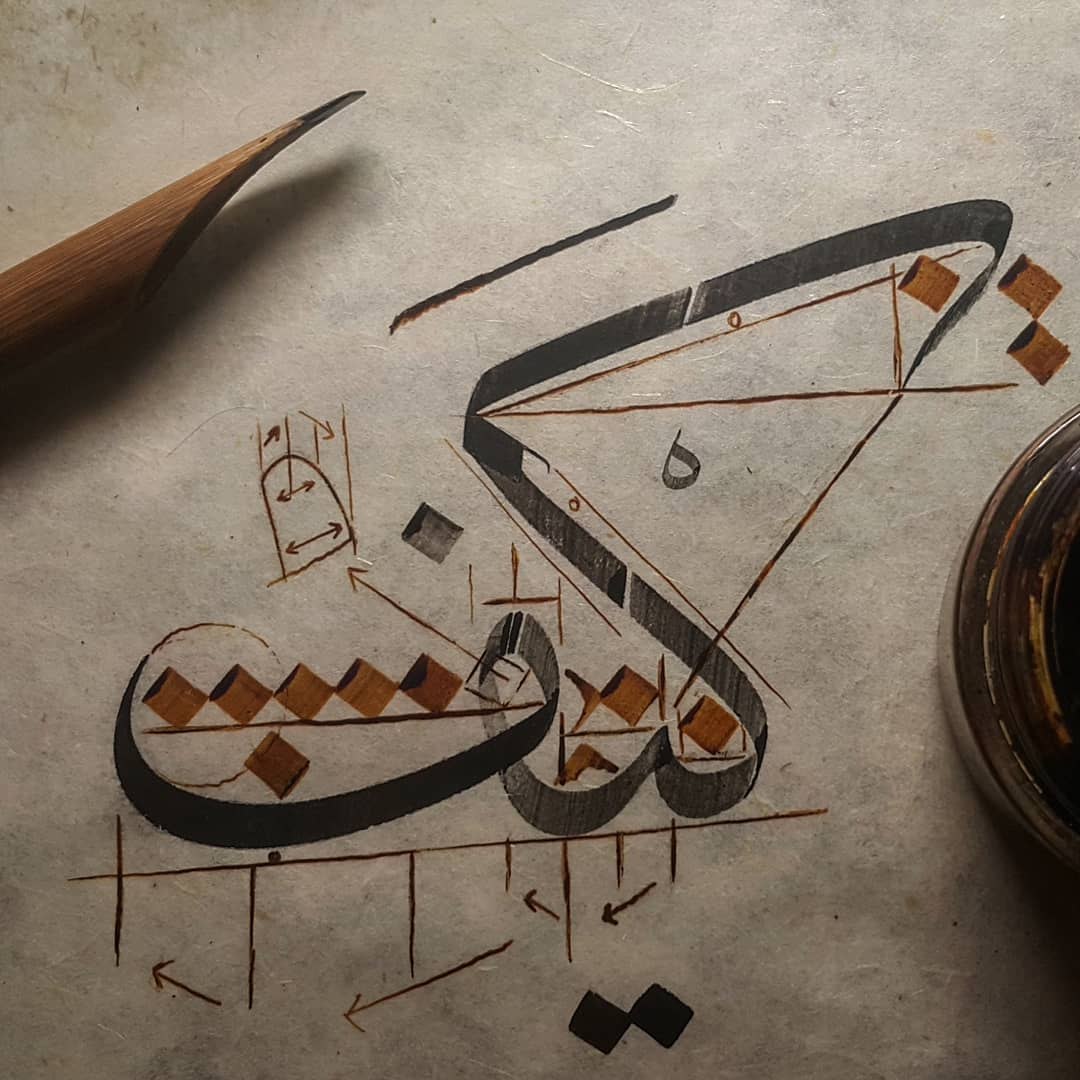

#history #siyasa #law #jurisprudence

В связи с форматом источника, текст получился немного неровным, но содержит несколько занятных моментов, которым стоит уделить внимание, на наш скромный взгляд.

https://telegra.ph/Siy%C4%81sa-shar%CA%BFiyya---Suverenitet-v-sunnizme-06-03

В связи с форматом источника, текст получился немного неровным, но содержит несколько занятных моментов, которым стоит уделить внимание, на наш скромный взгляд.

https://telegra.ph/Siy%C4%81sa-shar%CA%BFiyya---Suverenitet-v-sunnizme-06-03

Снова читаю статью из сборника «Иррациональное в русской культуре». На этот раз — Rebecca Mitchell, «В поисках Орфея: музыка и иррационализм в предреволюционной России». Статья о том, как в 1905-м году часть русской интеллигенции ждала прихода музыкального мессии, «музыканта-поэта, который дивными созвучиями объединил бы отщество в его борьбе за лучший, новый порядок».

Это всё интересно само по себе, однако в процессе чтения выяснилось, что в то время в России были модными мысли Ницше о музыке, который утверждал, что «музыка служит наиболее совершенным выражением дионисийских (коллективных) побуждений, по самой своей природе противоположных аполлоновским (индивидуалистическим) побуждениям» — см. (Ницше, 1886): «Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм».

Это напомнило мне о том, что где-то в конце школы я наткнулся на аудиозаписи в ВК, у которых автором значился Ницше; так я узнал (хотя сначала и не поверил в это), что он писал музыку. Композиция, которая мне нравилась больше всего, называлась «Манфред. Медитация».

Чего я не знал, так это того, что именно фортепьянный дуэт «Манфред. Медитация» при возмутительных обстоятельствах стал последним музыкальным произведением, написанным Ницше. Ему не повезло отправить сочинение на отзыв Гансу фон Бюлову (вы наверняка не слышали о нём, потому что его сочинения в 21-м веке играют только большие оригиналы).

Ганс фон Бюлов ответил Ницше следующим образом: «Ничего более безотрадного и антимузыкального, чем Ваш "Манфред", мне давно уже не доводилось видеть на нотной бумаге... Ваша музыка пагубна не только для окружающих, но хуже того, для Вас самих, коль скоро Вы не смогли убить излишки Вашего досуга иначе, чем подобным образом насилуя Эвтерпу».

Вот этот дуэт, можно самостоятельно оценить его т.н. «безотрадность и антимузыкальность». Я сейчас переслушал; думаю, что мне очень нравится эта музыка.

https://www.youtube.com/watch?v=_HA5h9RL1WM

Это всё интересно само по себе, однако в процессе чтения выяснилось, что в то время в России были модными мысли Ницше о музыке, который утверждал, что «музыка служит наиболее совершенным выражением дионисийских (коллективных) побуждений, по самой своей природе противоположных аполлоновским (индивидуалистическим) побуждениям» — см. (Ницше, 1886): «Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм».

Это напомнило мне о том, что где-то в конце школы я наткнулся на аудиозаписи в ВК, у которых автором значился Ницше; так я узнал (хотя сначала и не поверил в это), что он писал музыку. Композиция, которая мне нравилась больше всего, называлась «Манфред. Медитация».

Чего я не знал, так это того, что именно фортепьянный дуэт «Манфред. Медитация» при возмутительных обстоятельствах стал последним музыкальным произведением, написанным Ницше. Ему не повезло отправить сочинение на отзыв Гансу фон Бюлову (вы наверняка не слышали о нём, потому что его сочинения в 21-м веке играют только большие оригиналы).

Ганс фон Бюлов ответил Ницше следующим образом: «Ничего более безотрадного и антимузыкального, чем Ваш "Манфред", мне давно уже не доводилось видеть на нотной бумаге... Ваша музыка пагубна не только для окружающих, но хуже того, для Вас самих, коль скоро Вы не смогли убить излишки Вашего досуга иначе, чем подобным образом насилуя Эвтерпу».

Вот этот дуэт, можно самостоятельно оценить его т.н. «безотрадность и антимузыкальность». Я сейчас переслушал; думаю, что мне очень нравится эта музыка.

https://www.youtube.com/watch?v=_HA5h9RL1WM

#конференции

Интересные материалы последней летней школы по биоинформатике:

https://bioinf.me/education/summer/2019/materials

Интересные материалы последней летней школы по биоинформатике:

https://bioinf.me/education/summer/2019/materials

Здание Вьетнамского детсада из сайдинга выбрано в числе 10-ки лучших мировых архитектурных проектов по версии Guardian. Во Вьетнаме сайдинг используется повсеместно, как и в России, и неудивительно, потому что сайдинг – это самый дешевый, легкий и долговечный материал, из всех, что представлены на рынке. Выясняется, что из него можно делать и достаточно разнообразную архитектуру. Возможно, архитекторам стоит пересмотреть отношение к сайдингу, вместо того, чтобы мечтать о каррарских мраморах?

https://vk.com/club174278716

Пропиарю пожалуй самую интересную группу по топологическому анализу данных. Админ-Антон Айзенберг, занимается крутыми исследованиями по части мозга, советую всем энтузиастам посмотреть, что да как. В частности, там есть статьи, посвящённые основам TDA и разборы статеек по прикладной тоположке

Из всех книг, которых пытаются научить сомневаться в том, что понимаешь, что такое мысли в голове, "Бикамеральный разум" самая интересная (в отличие например от ужасной книги брасье, от которой только хочется еще больше поверить в реальность субъекта языка). Вот тут супер внятно https://slatestarcodex.com/2020/06/01/book-review-origin-of-consciousness-in-the-breakdown-of-the-bicameral-mind/ (вообще я открыл его блог ожидая увидеть погранично-расистскую нео-рационалистскую теорию против БЛМ, чтобы поненавидеть, но там вместо этого такой замечательный обзор)

2020 June 05

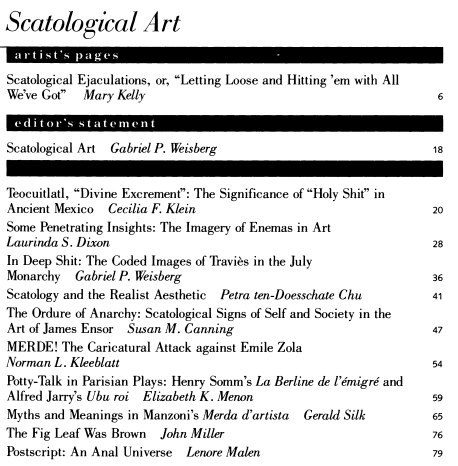

Случайно нашел журнал, уже от оглавления которого, голова идет кругом.

Scatological Ejaculations! Some Penetrating Insights! Готовые названия для pornogrind групп.

Идеальное чтение на вечер.

Scatological Ejaculations! Some Penetrating Insights! Готовые названия для pornogrind групп.

Идеальное чтение на вечер.

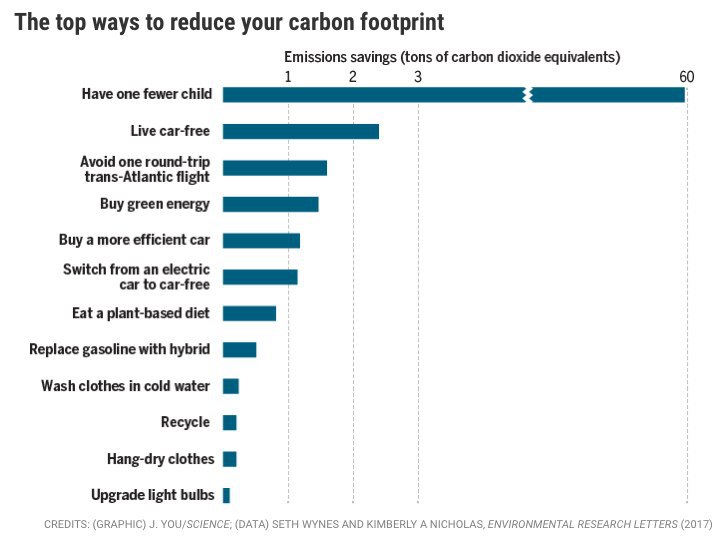

Читал где-то конспирологическую теорию о том, что главная цель эко-активистов – это снижение рождаемости. Конспирология-конспирологией, но спасение планеты, видимо, действительно, в этом:

... by choosing to have one fewer child in their family, a person would trim their carbon footprint by a whopping 58.6 metric tons—about the same emissions savings as having nearly 700 teenagers recycle as much as possible for the rest of their lives

... by choosing to have one fewer child in their family, a person would trim their carbon footprint by a whopping 58.6 metric tons—about the same emissions savings as having nearly 700 teenagers recycle as much as possible for the rest of their lives

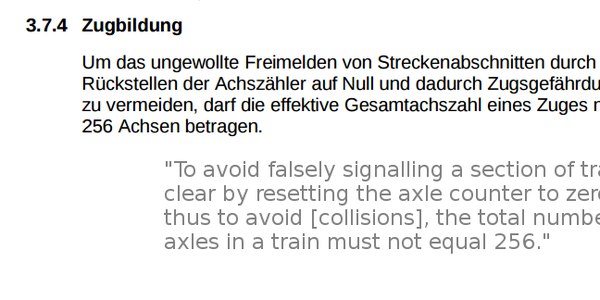

8 бит хватит всем, или поезда в Швейцарии не должны иметь ровно 256 колёсных пар, иначе сигнальная система посчитает, что поезда нет.

https://www.reddit.com/r/softwaregore/comments/4s755a/trains_in_switzerland_must_not_have_exactly_256/

https://www.reddit.com/r/softwaregore/comments/4s755a/trains_in_switzerland_must_not_have_exactly_256/

6 концепций XX века, изменивших наши представления о себе и обществе

«Человек-масса», общество спектакля, симулякры в СМИ и биополитика: сделали для вас подборку концепций XX века, которые изменили наши представления о человеке и обществе.

1. подборку концепций XX века, которые изменили наши представления о человеке и обществе.

1. «Человек-масса» Хосе Ортеги-и-Гассета: как отказ от мысли и свободы стал нормой

Практически все разговоры о «массовой культуре» восходят к работе философа Ортеги-и-Гассета «Восстание масс». Ортега был первым, кто дал очень основательную и развернутую формулировку того, что представляет собой этот феномен и чем он опасен. Публикуем транскрипцию лекции культуролога, преподавателя МГУ Олега Комкова, в которой он рассказывает об основных идеях Хосе Ортеги-и-Гассета и разбирается, кто такой «человек-масса» и когда он появился на арене истории, как культ невежества человека-массы, его стремление к комфорту и спокойствию, отказ от мысли и желание делегировать свои права государству привели к появлению в XX веке тоталитарных режимов, а в XXI могут обернуться гораздо большими катастрофами, и почему никто из нас не защищен от опасности впасть в состояние массового человека.

«Для Ортеги любое общество делится на две части: «избранное меньшинство» – те, кто ориентирует свою жизнь на служение высоким этическим ценностям, кого отличают требовательность, взыскательность к себе, постоянное самосовершенствование, и руководимая этим меньшинством масса. Однако в новых условиях возникает особый представитель массы, которого Ортега называет «человеком-массой». Усвоив, как пользоваться последними новинками техники и считая технический прогресс гарантированным, этот массовый человек не хочет знать принципов, на которых строится цивилизация. У «человека-массы» редкостная неблагодарность ко всему, что сделало возможным его существование. Его отличает чувство вседозволенности и признание лишь собственного авторитета, самоудовлетворенность и непокорность. В него заложена некоторая сумма идей, в результате чего у него есть «мнения». Он этим удовлетворен, доволен собой и не намерен считаться ни с кем, кроме себя. Наличие «мнения» у «человека-массы» для Ортеги не служит признаком культуры, так как оно не опирается ни на ее принципы, ни на дисциплину интеллекта».

2. Биополитика Мишеля Фуко

Биополитика Фуко: вместе с преподавателем, аспирантом НИУ ВШЭ Ольгой Комшуковой разбираемся, когда, как и зачем государство стало собирать сведения о жизни людей, контролировать их здоровье, рождаемость и продолжительность жизни, до чего могут дойти практики рационального управления и что, по мнению философа, может их ограничить.

«Развиваясь сообразно своей внутренней рациональной логике, биополитика, основанная на тотальном администрировании всех форм жизни человека путем полного наблюдения и вмешательства в нее, доходит до абсурда и превращает государство в «самого холодного из всех постылых монстров» (3), в то, что привычно называют полицейским государством (Polizeistaat). Самые показательные примеры, к которым Фуко постоянно обращается, – фашизм и сталинизм, доведшие идею рационального управления до предела. Действительно, эти системы можно было бы обвинить в чем угодно, но только не в иррациональности. Со времени «двух великих экспериментов мы вдруг ощутили, что под государственными органами, на совершенно ином уровне и до некоторой степени от них независимо, существовала целая механика власти, осуществлявшаяся постоянно, непрерывно и насильственно; она позволяла сохранять прочность и жесткость социального тела, причем играла в этом деле не меньшую роль, чем основные государственные органы, вроде армии или правосудия»(4).

Фуко признает, что на самом деле стремление к рациональному и те печальные последствия, которые оно влечет за собой при чрезмерном увлечении, это неотъемлемая черта западной цивилизации» […]

Продолжение: https://clck.ru/Np7Dm

«Человек-масса», общество спектакля, симулякры в СМИ и биополитика: сделали для вас подборку концепций XX века, которые изменили наши представления о человеке и обществе.

1. подборку концепций XX века, которые изменили наши представления о человеке и обществе.

1. «Человек-масса» Хосе Ортеги-и-Гассета: как отказ от мысли и свободы стал нормой

Практически все разговоры о «массовой культуре» восходят к работе философа Ортеги-и-Гассета «Восстание масс». Ортега был первым, кто дал очень основательную и развернутую формулировку того, что представляет собой этот феномен и чем он опасен. Публикуем транскрипцию лекции культуролога, преподавателя МГУ Олега Комкова, в которой он рассказывает об основных идеях Хосе Ортеги-и-Гассета и разбирается, кто такой «человек-масса» и когда он появился на арене истории, как культ невежества человека-массы, его стремление к комфорту и спокойствию, отказ от мысли и желание делегировать свои права государству привели к появлению в XX веке тоталитарных режимов, а в XXI могут обернуться гораздо большими катастрофами, и почему никто из нас не защищен от опасности впасть в состояние массового человека.

«Для Ортеги любое общество делится на две части: «избранное меньшинство» – те, кто ориентирует свою жизнь на служение высоким этическим ценностям, кого отличают требовательность, взыскательность к себе, постоянное самосовершенствование, и руководимая этим меньшинством масса. Однако в новых условиях возникает особый представитель массы, которого Ортега называет «человеком-массой». Усвоив, как пользоваться последними новинками техники и считая технический прогресс гарантированным, этот массовый человек не хочет знать принципов, на которых строится цивилизация. У «человека-массы» редкостная неблагодарность ко всему, что сделало возможным его существование. Его отличает чувство вседозволенности и признание лишь собственного авторитета, самоудовлетворенность и непокорность. В него заложена некоторая сумма идей, в результате чего у него есть «мнения». Он этим удовлетворен, доволен собой и не намерен считаться ни с кем, кроме себя. Наличие «мнения» у «человека-массы» для Ортеги не служит признаком культуры, так как оно не опирается ни на ее принципы, ни на дисциплину интеллекта».

2. Биополитика Мишеля Фуко

Биополитика Фуко: вместе с преподавателем, аспирантом НИУ ВШЭ Ольгой Комшуковой разбираемся, когда, как и зачем государство стало собирать сведения о жизни людей, контролировать их здоровье, рождаемость и продолжительность жизни, до чего могут дойти практики рационального управления и что, по мнению философа, может их ограничить.

«Развиваясь сообразно своей внутренней рациональной логике, биополитика, основанная на тотальном администрировании всех форм жизни человека путем полного наблюдения и вмешательства в нее, доходит до абсурда и превращает государство в «самого холодного из всех постылых монстров» (3), в то, что привычно называют полицейским государством (Polizeistaat). Самые показательные примеры, к которым Фуко постоянно обращается, – фашизм и сталинизм, доведшие идею рационального управления до предела. Действительно, эти системы можно было бы обвинить в чем угодно, но только не в иррациональности. Со времени «двух великих экспериментов мы вдруг ощутили, что под государственными органами, на совершенно ином уровне и до некоторой степени от них независимо, существовала целая механика власти, осуществлявшаяся постоянно, непрерывно и насильственно; она позволяла сохранять прочность и жесткость социального тела, причем играла в этом деле не меньшую роль, чем основные государственные органы, вроде армии или правосудия»(4).

Фуко признает, что на самом деле стремление к рациональному и те печальные последствия, которые оно влечет за собой при чрезмерном увлечении, это неотъемлемая черта западной цивилизации» […]

Продолжение: https://clck.ru/Np7Dm

2020 June 06

Еще немного о рукописях и тяжелом труде переписчиков. Случалось, они изливали душу на колофоне — последней странице рукописи. Некоторые из этих заметок, приоткрывающих завесу над бытом средневековых скрипториев, просто восхитительны.

«Из колофонов рукописей, которые писцы часто помещали в конце книг, можно узнать довольно много о чисто физических трудностях переписки. Типичный колофон, встречающийся во многих небиблейских рукописях, достаточно четко характеризует работу писца: „Тот, кто не знает, что такое труд переписчика, думает, что это легко; но хотя пишут лишь три пальца, работает все тело“. Традиционная формула, содержащаяся в конце многих рукописей, так описывает физические последствия работы писца: „Переписывание сгибает спину, вонзает ребра в живот, приводит в негодность все тело“. В одном армянском списке Евангелия колофон сообщает о том, что за окном бушует сильный снегопад, чернила замерзли, рука писца онемела, а пальцы не держат перо! Неудивительно, что наиболее часто в различного рода рукописях встречается колофон со следующим сравнением: „Как радуется путешественник возвращению домой, так радуется писец, увидев последний лист“. В конце других рукописей приводится славословие: „Конец книги. Слава Богу!“. <...> Несмотря на то, что писцам не разрешалось разговаривать друг с другом во время работы в скриптории, наименее послушные из них нашли другие способы общаться. Писец мог написать свою заметку на странице рукописи, над которой работал, и показать ее соседу. Так, на полях латинской рукописи IX в., содержащей комментарий Кассиодора на Псалтирь, встречаются разного рода бытовые фразы на ирландском языке: „Сегодня холодно“, „Это естественно, сейчас зима“, „Свет тусклый“, „Пора немного поработать“, „Да уж, этот пергамен слишком толст“, „По-моему, этот пергамен тонок“, „Мне что-то скучно сегодня, не знаю, что со мной“». Б. Мецгер, Б. Эрман. Текстология Нового Завета. Рукописная традиция, возникновение искажений и реконструкция оригинала, с. 31-34

Жаль, сегодня книжные редакторы лишены возможности написать на нахзаце «Конец книги. Слава Богу!», я бы не преминул ей воспользоваться. Но ничего не поделаешь, пора немного поработать.

«Из колофонов рукописей, которые писцы часто помещали в конце книг, можно узнать довольно много о чисто физических трудностях переписки. Типичный колофон, встречающийся во многих небиблейских рукописях, достаточно четко характеризует работу писца: „Тот, кто не знает, что такое труд переписчика, думает, что это легко; но хотя пишут лишь три пальца, работает все тело“. Традиционная формула, содержащаяся в конце многих рукописей, так описывает физические последствия работы писца: „Переписывание сгибает спину, вонзает ребра в живот, приводит в негодность все тело“. В одном армянском списке Евангелия колофон сообщает о том, что за окном бушует сильный снегопад, чернила замерзли, рука писца онемела, а пальцы не держат перо! Неудивительно, что наиболее часто в различного рода рукописях встречается колофон со следующим сравнением: „Как радуется путешественник возвращению домой, так радуется писец, увидев последний лист“. В конце других рукописей приводится славословие: „Конец книги. Слава Богу!“. <...> Несмотря на то, что писцам не разрешалось разговаривать друг с другом во время работы в скриптории, наименее послушные из них нашли другие способы общаться. Писец мог написать свою заметку на странице рукописи, над которой работал, и показать ее соседу. Так, на полях латинской рукописи IX в., содержащей комментарий Кассиодора на Псалтирь, встречаются разного рода бытовые фразы на ирландском языке: „Сегодня холодно“, „Это естественно, сейчас зима“, „Свет тусклый“, „Пора немного поработать“, „Да уж, этот пергамен слишком толст“, „По-моему, этот пергамен тонок“, „Мне что-то скучно сегодня, не знаю, что со мной“». Б. Мецгер, Б. Эрман. Текстология Нового Завета. Рукописная традиция, возникновение искажений и реконструкция оригинала, с. 31-34

Жаль, сегодня книжные редакторы лишены возможности написать на нахзаце «Конец книги. Слава Богу!», я бы не преминул ей воспользоваться. Но ничего не поделаешь, пора немного поработать.

Кори Доктороу, автор "Маленького брата" и "Homeland", написал статью "Как крупные it-монополии искажают публичный дискурс" https://www.eff.org/deeplinks/2020/05/how-big-tech-monopolies-distort-our-public-discourse =) Мне повстанческий пафос Доктороу близок, так что стараюсь его читать.

Мысль довольно простая: соцсети продают влияние на людей, но влиять с помощью рекомендаций или анализа поведения пока сложно, поэтому платформы все чаще увеличивают вовлеченность юзера, целенаправленно усиливая злобу, тревогу или негодование, что стимулирует читать и писать быстрее и проще. В результате соцсети постоянно бесят и пугают людей, чтобы те дольше переходили по ссылкам и откручивали счетчик кликов, что приносит деньги. Я это подозревала, но не разбирала отдельно. Facebook, худшая из соцсетей, будто специально устроен так, чтобы вызывать фрустрацию, - от соединения родственников и бывших коллег в сеть, что уже доставляет и усиливает уровень конфликтов, до механизмов сбора ленты. Использовать ее - значит вредить себе. По той же причине в соцсетях не работают опровержения. Ты не можешь сделать какой-то из сторон конфликта лучше. Вмешательством ты можешь только выбрать, кому из двоих сделать хуже.

Доктороу приводит набор разных любопытных эффектов. Например, соцсети хороши в том, чтобы выбирать группы по интересам, но интересы могут быть самыми разными. Вот статья, где рассказывается, что вы можете таргетировать товар на людей, "ненавидящих евреев" - https://www.propublica.org/article/facebook-enabled-advertisers-to-reach-jew-haters Или манипуляция результатами поиска. Люди так привыкли доверять результатам Гугла и их релевантности, что можно подсовывать им, что угодно, или это из выдачи убирать, изменяя "картину мира" (так часто делает и "Яндекс", и "Гугл", и пытаются делать SEO). Также из результатов поиска почти невозможно удалить подложные цитаты, т.к. люди активно их перепощивают, увеличивая цитируемость, и другие ложные, но прилипчивые версии фактов. В этом случае устойчивость заблуждений повышается. Интересны и многочисленные варианты цензуры, часть из которой происходит по ошибке настройки (вроде истории с Tumblr и "обсценными" фотками природы и азиатскими фамилиями), и то, что данные в соцсетях и облачных сервисах вам не принадлежат и могут быть отобраны в любой момент - https://t.me/yashernet/1037. Так что искажений хватает, причем довольно хитрых, которые предсказать было нельзя.

Мысль довольно простая: соцсети продают влияние на людей, но влиять с помощью рекомендаций или анализа поведения пока сложно, поэтому платформы все чаще увеличивают вовлеченность юзера, целенаправленно усиливая злобу, тревогу или негодование, что стимулирует читать и писать быстрее и проще. В результате соцсети постоянно бесят и пугают людей, чтобы те дольше переходили по ссылкам и откручивали счетчик кликов, что приносит деньги. Я это подозревала, но не разбирала отдельно. Facebook, худшая из соцсетей, будто специально устроен так, чтобы вызывать фрустрацию, - от соединения родственников и бывших коллег в сеть, что уже доставляет и усиливает уровень конфликтов, до механизмов сбора ленты. Использовать ее - значит вредить себе. По той же причине в соцсетях не работают опровержения. Ты не можешь сделать какой-то из сторон конфликта лучше. Вмешательством ты можешь только выбрать, кому из двоих сделать хуже.

Доктороу приводит набор разных любопытных эффектов. Например, соцсети хороши в том, чтобы выбирать группы по интересам, но интересы могут быть самыми разными. Вот статья, где рассказывается, что вы можете таргетировать товар на людей, "ненавидящих евреев" - https://www.propublica.org/article/facebook-enabled-advertisers-to-reach-jew-haters Или манипуляция результатами поиска. Люди так привыкли доверять результатам Гугла и их релевантности, что можно подсовывать им, что угодно, или это из выдачи убирать, изменяя "картину мира" (так часто делает и "Яндекс", и "Гугл", и пытаются делать SEO). Также из результатов поиска почти невозможно удалить подложные цитаты, т.к. люди активно их перепощивают, увеличивая цитируемость, и другие ложные, но прилипчивые версии фактов. В этом случае устойчивость заблуждений повышается. Интересны и многочисленные варианты цензуры, часть из которой происходит по ошибке настройки (вроде истории с Tumblr и "обсценными" фотками природы и азиатскими фамилиями), и то, что данные в соцсетях и облачных сервисах вам не принадлежат и могут быть отобраны в любой момент - https://t.me/yashernet/1037. Так что искажений хватает, причем довольно хитрых, которые предсказать было нельзя.

Внезапный подарок для нас, наивных оккультистов, от скептической научной рунологии.

Книгу Томаса Биркета «Reading the Runes in Old English and Old Norse Poetry» (за которую спасибо @libraryofdos) я открыл надеясь узнать что-то новое о зашифрованных подписях Кюневульфа. Именно в вопросе о англо-саксонской религиозной поэзии я полностью склонялся к позиции скептиков, уверенный в том, что там в принципе ничего не могло сохранится из возможных языческих/магических значений. Хотя и предполагал, что изначально они были, в этом аспекте скептики не столь убедительны.

Биркет сразу сообщил, что он скептик из скептиков, процитировал Пейджа и осудил ошибочное мнение о том, что руны когда либо были чем-то кроме обычного секулярного алфавита. Выполнив все необходимые формальности он приступил к самому исследованию и сразу убедительно доказал, что Пейдж был всё таки не прав, считая что многие упоминания рун в поэзии не связаны с алфавитом и означают просто тайны. Соответственно известный библейский сюжет с надписью на стене в Вавилоне из ангор-саксонской поэмы «Даниил» воспринимался читателями именно как появление окрашенных красным рун.

Но настоящую бомбу он приберёг для второго раздела книги. Анализируя появление рунических идеограм в поэзии и загадках Биркет приходит к выводу, что это не случайно выбираемый метод облегчения жизни переписчику, а знак для читателя. Причём руны были не просто знаками предупреждающими о появлении загадки, но подсказками, намёками на разгадку. По мнению Биркета, в пользу которого он приводит множество примеров, для англо-саксонских читателей руны ассоциировались с распутыванием, скидыванием оковов и извлечением скрытых сокровищ. Причём корни этой ассоциации он видет в пересказанной Бедой Достопочтенным истории Иммы, оковы которого, после пленения мерсийцами, спадали каждый раз как его родственник, считавший что Имма погиб, служил мессу для спасения его души. Пленивший христианина язычник решил, что чудо происходит благодаря litteras solutorias, которые при переводе текста Беды с латыни на англо-саксонский превратились в освобождающие руны/alysendlecan rune. Пейдж, конечно, доказывал что и это ничего не говорит, перевод поздний и слово могло означать «тайну», но Биркет ссылается на независимый от цитированного выше перевода пересказ этой истории в проповедях Эльфрика, в которых язычник предполагает, что оковы снимает drycræft или runstafum. То есть магия (прямой перевод - искусство друидов) или рунические знаки.

Короче говоря, внезапные появления рун в секулярных и религиозных текстах прямо связаны с методом дохристианской оперативной магии и связанными с этим культурными ассоциациями. Занавес.

Биркет, конечно, стелит себе соломку, предполагая что явная общеизвестность этой концепции для англо-саксонского читателя связана просто с популярностью книги Беды Достопочтенного. Вот только из приведённых им примеров очень похоже, что разные знаки имели разное значение и контекст Wynn в загадке про ключ и поэме «Елена» явно отличается от появлений Ethel в «Беовульфе».

После такого сюрприза раздел о Соломоне и Сатурне уже почти не удивляет. Биркет в нём доказывает, что автор поэмы в фрагменте с Pater Noster изначально писал о рунах и что речь идёт о практике христианской магии, прямо противоположенной демонической практике с нанесением bealwe bocstafas на оружии. Причём в Скандинавии позднее были распространены христианские рунические амулеты с Pater Noster и возможно связанные с концепцией магические квадраты Sator Arepo, тоже выполненные рунами.

Изумительная книга, обязательная для всех, кто интересуется англо-саксонским футорком. Было даже жаль, что во второй части книги автор переключился на скандинавский материал.

Добавляю несколько статей, в том числе и расширяющих аргументы в пользу вышеописанных идеи.

Книгу Томаса Биркета «Reading the Runes in Old English and Old Norse Poetry» (за которую спасибо @libraryofdos) я открыл надеясь узнать что-то новое о зашифрованных подписях Кюневульфа. Именно в вопросе о англо-саксонской религиозной поэзии я полностью склонялся к позиции скептиков, уверенный в том, что там в принципе ничего не могло сохранится из возможных языческих/магических значений. Хотя и предполагал, что изначально они были, в этом аспекте скептики не столь убедительны.

Биркет сразу сообщил, что он скептик из скептиков, процитировал Пейджа и осудил ошибочное мнение о том, что руны когда либо были чем-то кроме обычного секулярного алфавита. Выполнив все необходимые формальности он приступил к самому исследованию и сразу убедительно доказал, что Пейдж был всё таки не прав, считая что многие упоминания рун в поэзии не связаны с алфавитом и означают просто тайны. Соответственно известный библейский сюжет с надписью на стене в Вавилоне из ангор-саксонской поэмы «Даниил» воспринимался читателями именно как появление окрашенных красным рун.

Но настоящую бомбу он приберёг для второго раздела книги. Анализируя появление рунических идеограм в поэзии и загадках Биркет приходит к выводу, что это не случайно выбираемый метод облегчения жизни переписчику, а знак для читателя. Причём руны были не просто знаками предупреждающими о появлении загадки, но подсказками, намёками на разгадку. По мнению Биркета, в пользу которого он приводит множество примеров, для англо-саксонских читателей руны ассоциировались с распутыванием, скидыванием оковов и извлечением скрытых сокровищ. Причём корни этой ассоциации он видет в пересказанной Бедой Достопочтенным истории Иммы, оковы которого, после пленения мерсийцами, спадали каждый раз как его родственник, считавший что Имма погиб, служил мессу для спасения его души. Пленивший христианина язычник решил, что чудо происходит благодаря litteras solutorias, которые при переводе текста Беды с латыни на англо-саксонский превратились в освобождающие руны/alysendlecan rune. Пейдж, конечно, доказывал что и это ничего не говорит, перевод поздний и слово могло означать «тайну», но Биркет ссылается на независимый от цитированного выше перевода пересказ этой истории в проповедях Эльфрика, в которых язычник предполагает, что оковы снимает drycræft или runstafum. То есть магия (прямой перевод - искусство друидов) или рунические знаки.

Короче говоря, внезапные появления рун в секулярных и религиозных текстах прямо связаны с методом дохристианской оперативной магии и связанными с этим культурными ассоциациями. Занавес.

Биркет, конечно, стелит себе соломку, предполагая что явная общеизвестность этой концепции для англо-саксонского читателя связана просто с популярностью книги Беды Достопочтенного. Вот только из приведённых им примеров очень похоже, что разные знаки имели разное значение и контекст Wynn в загадке про ключ и поэме «Елена» явно отличается от появлений Ethel в «Беовульфе».

После такого сюрприза раздел о Соломоне и Сатурне уже почти не удивляет. Биркет в нём доказывает, что автор поэмы в фрагменте с Pater Noster изначально писал о рунах и что речь идёт о практике христианской магии, прямо противоположенной демонической практике с нанесением bealwe bocstafas на оружии. Причём в Скандинавии позднее были распространены христианские рунические амулеты с Pater Noster и возможно связанные с концепцией магические квадраты Sator Arepo, тоже выполненные рунами.

Изумительная книга, обязательная для всех, кто интересуется англо-саксонским футорком. Было даже жаль, что во второй части книги автор переключился на скандинавский материал.

Добавляю несколько статей, в том числе и расширяющих аргументы в пользу вышеописанных идеи.

Thomas Birkett

(Статьи)

A cautionary tale: Reading the runic message in Atlamál in grœnlenzko

Correcting Bede's Corrector? A Runic Note in the Margins of Corpus Christi College, Cambridge MS 41

Runes and Revelatio: Cynewulf’s Signatures Reconsidered

The alysendlecan rune: Runic abbreviations in their immediate literary context.

Unlocking Runes? Reading Anglo- Saxon Runic Abbreviations in Their Immediate Literary Context

(Книги)

Reading the Runes in Old English and Old Norse Poetry

(Статьи)

A cautionary tale: Reading the runic message in Atlamál in grœnlenzko

Correcting Bede's Corrector? A Runic Note in the Margins of Corpus Christi College, Cambridge MS 41

Runes and Revelatio: Cynewulf’s Signatures Reconsidered

The alysendlecan rune: Runic abbreviations in their immediate literary context.

Unlocking Runes? Reading Anglo- Saxon Runic Abbreviations in Their Immediate Literary Context

(Книги)

Reading the Runes in Old English and Old Norse Poetry