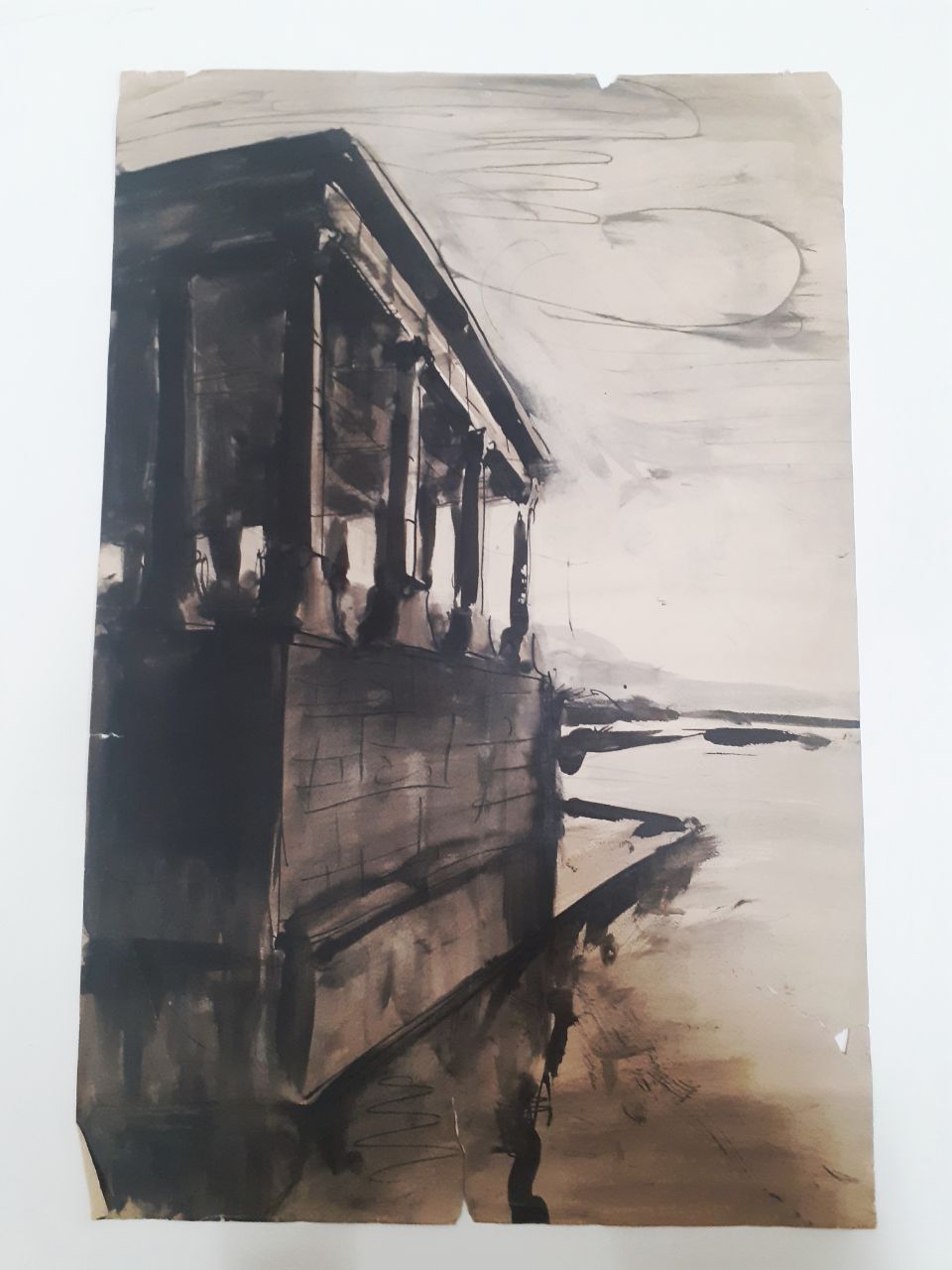

В Толедо есть одно интересное место, которое будоражило умы на протяжении многих веков и до сих пор привлекает внимание туристов и любителей всяческих легенд. Это так называемая «пещера Геракла» (исп. La Cueva de Hércules, на фото), расположенная в историческом центре города под ныне разрушенной церковью Сан-Хинес. С этой пещерой связано сразу несколько легенд. Одна из них гласит, что пещера была входом в некий заколдованный дворец – средоточие несметных сокровищ и ужасного зла. Ни один смертный не должен был открыть его. Однако последний ветсготский король Родриго, движимый отчаянным желанием остановить угрозу со стороны арабов, решился проникнуть туда и забрать сокровища – чем привел Испанию к гибели. Согласно другой легенде, пещера Геракла служила тайным местом встречи магов, некромантов и демонологов со всего Средиземноморья. Там они проводили свои ритуалы, изучали запрещенные писания и вызывали демонов. Позже возникло представление о существовании в Толедо факультета или даже целого университета оккультных наук и колдовства. Считалось, что даже римские папы Сильвестр II (999 – 1003) и Григорий VII (1073 – 1085) обучались там некромантии.

Репутация бывшей столицы Вестготского королевства как загадочного и даже проклятого места начала складываться параллельно с идеями Реконкисты. Толедо стал ассоциироваться с предательством и грехами власть имущих, за которыми последовало неизбежное наказание в виде полчищ мавров. Долгое пребывание в руках «неверных» также подпитывало представления о нечистоте и греховности города: христиане считали, что именно по вине мусульман Толедо и вся Испания стали средоточием магических искусств. К XII – XIII векам этот образ уже окончательно сложился: так, церковный писатель, монах и проповедник Гелинанд (Элинанд) из Фруамона в 1229 году утверждал, что «в Париже клирики изучают свободные искусства, в Орлеане – тексты древних, в Болонье – своды законов, в Салерно – снадобья, в Толедо – чертей, и нигде – добрые нравы». Впрочем, не только Толедо имел сомнительную репутацию «нечистого города»; таковыми признавались также Саламанка и Севилья. Однако именно древняя ветсготская столица и центр архиепископства сохраняет свой таинственный шарм и поныне.

#longread #culture #Spain