Size: a a a

2018 November 01

В итоге оставили четыре атрибута (синий, символ @, надпись mail, дополнительный цвет для знака (не обязательно оранжевый)). Был всеми любимый подход с заменой @ на другой знак, но он с треском провалился — слишком напоминал товары из молочного отдела.

С уточнёнными вводными мы начали опять копать пространство решений. Был вариант с более характерным шрифтом — он круто смотрелся сам по себе, но ломал весь интерфейс. Мы также хотели уйти в сторону фиолетового, но с ним также были проблемы в реальном использовании. В итоге получилось упрощение и осовременивание изначального логотипа. Да, может быть кого-то это не впечатлит, но не было задачи разбить голову о стенку, зато поменяться кардинально. Мы копнули добрых 70% пространства решений и можно было бы взять какое-то из проблемных и качать его несколько лет. Но отдача пришла бы гораздо позже (или не пришла вообще), а сейчас мы уже значительно улучшили ощущение от продуктов и развязали себе руки для частых итеративных изменений — это вообще моя главная цель в изменении дизайна в компании.

— Интересно, как всё выглядело бы с фиолетовым. Но, кстати, ваш новый «электрический» синий-то тоже не то чтобы однозначный. Видел, что люди на него жалуются, говорят, с почтой стало некомфортно работать.

Да, есть привычная для редизайнов волна недовольства. Цвет действительно яркий, но такую задачу мы и ставили — стать заметнее, современнее. После июньского анонса ребрендинга мы смягчили его — общались с пользователями, пытались найти грань между ещё электрическим, но уже менее ярким. Значительная часть жалоб из-за иконок приложений — не успели довести до ума новый концепт, пока что выкатили быстрое решение.

Пользователи, конечно, интересный народ — если ты меняешь продукт, они жалуются, что испортил привычные паттерны. Если не меняешь — уходят к конкуренту, раз ты такой застрявший в прошлом. Многие истории редизайнов очень похожи — негативные отзывы от тех, кому стало непривычно. Тут, конечно, не надо отрываться от реальности и бездумно насаждать обновления, мол, «мы эксперты и лучше знаем». Мы замеряем динамику этих отзывов — если их станет меньше, значит это просто первая реакция на изменения и нужно подождать (ровно такая же история была с иконкой Инстаграма пару лет назад — https://stories.appbot.co/are-successful-app-redesigns-even-possible-1a4d4811596). Если не исчезнут — будем думать, как смягчать дальше.

(После ответов на вопросы пришли первые результаты обратной связи от пользователей — большинству новый цвет либо понравился, либо не имеет значения. Критиков — 5-8%.)

— Класс, спасибо большое за интервью!

— Интересно, как всё выглядело бы с фиолетовым. Но, кстати, ваш новый «электрический» синий-то тоже не то чтобы однозначный. Видел, что люди на него жалуются, говорят, с почтой стало некомфортно работать.

Да, есть привычная для редизайнов волна недовольства. Цвет действительно яркий, но такую задачу мы и ставили — стать заметнее, современнее. После июньского анонса ребрендинга мы смягчили его — общались с пользователями, пытались найти грань между ещё электрическим, но уже менее ярким. Значительная часть жалоб из-за иконок приложений — не успели довести до ума новый концепт, пока что выкатили быстрое решение.

Пользователи, конечно, интересный народ — если ты меняешь продукт, они жалуются, что испортил привычные паттерны. Если не меняешь — уходят к конкуренту, раз ты такой застрявший в прошлом. Многие истории редизайнов очень похожи — негативные отзывы от тех, кому стало непривычно. Тут, конечно, не надо отрываться от реальности и бездумно насаждать обновления, мол, «мы эксперты и лучше знаем». Мы замеряем динамику этих отзывов — если их станет меньше, значит это просто первая реакция на изменения и нужно подождать (ровно такая же история была с иконкой Инстаграма пару лет назад — https://stories.appbot.co/are-successful-app-redesigns-even-possible-1a4d4811596). Если не исчезнут — будем думать, как смягчать дальше.

(После ответов на вопросы пришли первые результаты обратной связи от пользователей — большинству новый цвет либо понравился, либо не имеет значения. Критиков — 5-8%.)

— Класс, спасибо большое за интервью!

2018 November 06

Пишет читатель Кирилл: «Бывает, что поступает распоряжение от клиента, оунера продукта, заказчика — исполнить его „хотелку“, которая никак не вяжется с хорошим и правильным решением. Ты это понимаешь как дизайнер, но ничего с этим поделать не можешь, просто клиент хочет и всё. Как в таких ситуациях поступать, чтобы не навредить продукту и восполнить потребность клиента?»

* * *

Кирилл, знакомая история!

Бывает несколько уровней непонимания.

1. Самый простой уровень: вы с клиентом по-разному понимаете задачу или не говорите в терминах задачи.

На самом деле заказчик (или продакт-менеджер или с кем вы там работаете) не хочет плохого дизайна. Даже больше, заказчику вообще дизайн не нужен — ему нужно решить его задачу. Ему может быть нужен понятный продукт, за который люди платят. Или продающий лендинг. Или логотип, который передаёт ценности бренда. Вы с заказчиком хотите одного и того же.

Кстати, если вы работаете в продуктовой компании, то отношение к менеджеру продукта как к заказчику меня вообще смущает. Он тоже не должен вас воспринимать как исполнителя. Продуктовый дизайнер — это не оператор Скетча/Фигмы. И не декоратор, который наносит слой полировки на чужие идеи. Дизайнер не должен рисовать всё, что его попросят. Вы партнёры, вы вместе делаете классный продукт, вы вместе придумываете, каким он должен быть.

Поэтому первый вопрос: чего же именно на самом деле хочет ваш заказчик или менеджер? Да, он может просить «добавить красненького» или «поиграть со шрифтами», но какую задачу он этим пытается решить?

Например, заказчик говорит: «сделай прямо наверху большую зелёную кнопку».

Что имеется в виду: «хочу, чтобы больше посетителей лендинга конвертировалось в покупателей. В наших прошлых экспериментах большая зелёная кнопка работала лучше всего.»

Заказчик говорит: «Не надо белый фон на этом экране».

Что имеется в виду: «С нашим продуктом люди работают с 9 до 6 каждый день. Они говорили, что от обилия яркого белого фона у них очень устают глаза к вечеру.»

Дальше, когда мы добрались до реальной задачи и убедились, что понимаем её одинаково, можно уже обсуждать разные решения.

2. Уровень посложнее. Вы договорились о задаче и одинаково её понимаете, но у вас принципиально разные мнения о том, как её решать.

Мне кажется хорошим подходом всегда рассматривать несколько разных вариантов решения задачи, анализируя и обсуждая их плюсы и минусы. Многие дизайнеры хватаются за первое попавшееся очевидное решение, упрямо настаивают на нём и из-за этого не добираются до более интересных вариантов.

Когда у нас есть несколько вариантов, среди них надо как-то выбирать тот, с которым мы дальше пойдём.

Даже самые опытные ребята не знают заранее, что будет работать, а что нет. Иногда, конечно, можно просто взвесить все плюсы и минусы, оперировать аргументами. Но часто сделать выбор получается только после тестирования прототипов на людях. Или после эксперимента, А/Б-теста (см. пост про исследования: t.me/desprod/337). Вот это и стоит обсуждать с заказчиком: как мы будем проверять гипотезы? Какое у нас есть на это время и какие ресурсы?

* * *

Что делать, если ничего из перечисленного выше не работает? Вы пытаетесь, но диалога не получается?

Иногда люди расходятся на уровне базовых ценностей. Возможно, вам просто не стоит с этим человеком или компанией работать? В мире полно других.

* * *

Кирилл, знакомая история!

Бывает несколько уровней непонимания.

1. Самый простой уровень: вы с клиентом по-разному понимаете задачу или не говорите в терминах задачи.

На самом деле заказчик (или продакт-менеджер или с кем вы там работаете) не хочет плохого дизайна. Даже больше, заказчику вообще дизайн не нужен — ему нужно решить его задачу. Ему может быть нужен понятный продукт, за который люди платят. Или продающий лендинг. Или логотип, который передаёт ценности бренда. Вы с заказчиком хотите одного и того же.

Кстати, если вы работаете в продуктовой компании, то отношение к менеджеру продукта как к заказчику меня вообще смущает. Он тоже не должен вас воспринимать как исполнителя. Продуктовый дизайнер — это не оператор Скетча/Фигмы. И не декоратор, который наносит слой полировки на чужие идеи. Дизайнер не должен рисовать всё, что его попросят. Вы партнёры, вы вместе делаете классный продукт, вы вместе придумываете, каким он должен быть.

Поэтому первый вопрос: чего же именно на самом деле хочет ваш заказчик или менеджер? Да, он может просить «добавить красненького» или «поиграть со шрифтами», но какую задачу он этим пытается решить?

Например, заказчик говорит: «сделай прямо наверху большую зелёную кнопку».

Что имеется в виду: «хочу, чтобы больше посетителей лендинга конвертировалось в покупателей. В наших прошлых экспериментах большая зелёная кнопка работала лучше всего.»

Заказчик говорит: «Не надо белый фон на этом экране».

Что имеется в виду: «С нашим продуктом люди работают с 9 до 6 каждый день. Они говорили, что от обилия яркого белого фона у них очень устают глаза к вечеру.»

Дальше, когда мы добрались до реальной задачи и убедились, что понимаем её одинаково, можно уже обсуждать разные решения.

2. Уровень посложнее. Вы договорились о задаче и одинаково её понимаете, но у вас принципиально разные мнения о том, как её решать.

Мне кажется хорошим подходом всегда рассматривать несколько разных вариантов решения задачи, анализируя и обсуждая их плюсы и минусы. Многие дизайнеры хватаются за первое попавшееся очевидное решение, упрямо настаивают на нём и из-за этого не добираются до более интересных вариантов.

Когда у нас есть несколько вариантов, среди них надо как-то выбирать тот, с которым мы дальше пойдём.

Даже самые опытные ребята не знают заранее, что будет работать, а что нет. Иногда, конечно, можно просто взвесить все плюсы и минусы, оперировать аргументами. Но часто сделать выбор получается только после тестирования прототипов на людях. Или после эксперимента, А/Б-теста (см. пост про исследования: t.me/desprod/337). Вот это и стоит обсуждать с заказчиком: как мы будем проверять гипотезы? Какое у нас есть на это время и какие ресурсы?

* * *

Что делать, если ничего из перечисленного выше не работает? Вы пытаетесь, но диалога не получается?

Иногда люди расходятся на уровне базовых ценностей. Возможно, вам просто не стоит с этим человеком или компанией работать? В мире полно других.

2018 November 09

До переезда я мечтал научиться говорить по-английски без акцента. Ну или максимально близко к носителям. Оказалось, что в такой постановке эту задачу решить невозможно в принципе — по-английски все говорят с акцентами, включая носителей. Сейчас у меня даже получается некоторые акценты различать.

Русскоязычных ребят часто выдают гласные, даже если в остальном произношение получается неплохим. Мы все гласные произносим коротко и часто невнятно, а англоязычные ребята некоторые из них тянут. Например, хочешь ты сказать что-нибудь вроде «we're going to add this feature after launch» и произносишь последнее слово как «лонч». Для местных это звучит слишком похоже на «ланч», поэтому они такие: «Что значит мы добавим фичу после обеда?» А всё дело в том, что чтобы местные услышали в слове launch «запуск», недостаточно произнести звук «о», его надо немного растянуть: «лооонч».

Ещё нашего человека выдаёт постоянное использование деепричастных оборотов и других сложных конструкций. Или вот использование скобочек в виде смайлика ))) Англоязычный читатель в этом месте видит только незакрытые скобки ((((

Кстати, про ланч. В школе однозначно учили: завтрак — breakfast, обед — dinner, ужин — supper. А lunch — это второй завтрак, некий невнятный перекус между завтраком и обедом. Например, на длинной перемене можно было съесть яблочко или сырок — это ланч. Почему в советских, а потом российских школах учили именно так, для меня загадка.

На самом деле, завтрак = breakfast — это единственное, с чем никто не будет спорить. Хотя и тут есть нюансы, например существует brunch (поздний длинный завтрак в выходной) и даже bubble brunch (моя любимая разновидность, поздний завтрак с шампанским). Обед в нашем понимании — еда в середине дня — всегда называется словом lunch. Западные ребята не заморачиваются и часто вместо обеда съедают просто большой сэндвич. Мне такое до сих пор в диковинку. Dinner — это ужин, причём, как правило, именно этим словом называют торжественный поход в ресторан, закуска-горячее-десерт, ужин при свечах, вот это всё. Supper же никогда не слышал от коллег, но в общем это что-то вроде полуночного лёгкого перекуса, последняя еда перед сном.

Старинный, но всё ещё мой любимый материал не тему частых ошибок русскоговорящих людей в английском: https://esquire.ru/archive/2111-english/

Русскоязычных ребят часто выдают гласные, даже если в остальном произношение получается неплохим. Мы все гласные произносим коротко и часто невнятно, а англоязычные ребята некоторые из них тянут. Например, хочешь ты сказать что-нибудь вроде «we're going to add this feature after launch» и произносишь последнее слово как «лонч». Для местных это звучит слишком похоже на «ланч», поэтому они такие: «Что значит мы добавим фичу после обеда?» А всё дело в том, что чтобы местные услышали в слове launch «запуск», недостаточно произнести звук «о», его надо немного растянуть: «лооонч».

Ещё нашего человека выдаёт постоянное использование деепричастных оборотов и других сложных конструкций. Или вот использование скобочек в виде смайлика ))) Англоязычный читатель в этом месте видит только незакрытые скобки ((((

Кстати, про ланч. В школе однозначно учили: завтрак — breakfast, обед — dinner, ужин — supper. А lunch — это второй завтрак, некий невнятный перекус между завтраком и обедом. Например, на длинной перемене можно было съесть яблочко или сырок — это ланч. Почему в советских, а потом российских школах учили именно так, для меня загадка.

На самом деле, завтрак = breakfast — это единственное, с чем никто не будет спорить. Хотя и тут есть нюансы, например существует brunch (поздний длинный завтрак в выходной) и даже bubble brunch (моя любимая разновидность, поздний завтрак с шампанским). Обед в нашем понимании — еда в середине дня — всегда называется словом lunch. Западные ребята не заморачиваются и часто вместо обеда съедают просто большой сэндвич. Мне такое до сих пор в диковинку. Dinner — это ужин, причём, как правило, именно этим словом называют торжественный поход в ресторан, закуска-горячее-десерт, ужин при свечах, вот это всё. Supper же никогда не слышал от коллег, но в общем это что-то вроде полуночного лёгкого перекуса, последняя еда перед сном.

Старинный, но всё ещё мой любимый материал не тему частых ошибок русскоговорящих людей в английском: https://esquire.ru/archive/2111-english/

P. S. Уточню про акцент. Причина, по которой мне хочется над ним работать — уважение к собеседнику и желание быть пóнятым. Мне не близка идея скрывать своё происхождение, скорее даже наоборот. Очень нравятся надписи кириллицей на одежде, с удовольствием всем рассказываю кто я и откуда. И хочу, чтобы когда это рассказываю, меня понимали.

2018 November 13

На днях мы долго беседовали с дизайнером — он рассказывал, что иногда на больших встречах ему не хватает уверенности в себе, и он отмалчивается. У него есть мнение, он неравнодушен, но когда мы с директорами оживлённо спорим, он не чувствует в себе сил вмешиваться и впадает в пассивный режим.

Мне эта ситуация напомнила об одной истории. Когда был старшеклассником, довольно много времени проводил в скейтпарках. Иногда мы с другом приезжали в парк в выходной с утра пораньше, прямо к открытию. В это время кроме нас в парке не было почти никого, только какие-то робкие школьники-начинающие что-то пытались делать в сторонке. На фоне новичков чувствовал себя уверенно, и это придавало сил: трюки получались, скорости и амплитуды были хорошие.

После обеда в парк подтягивались опытные ребята, а иногда и настоящие прорайдеры. До их уровня катания нам было как до луны, и вот какая штука интересная: как только они приходили, у меня резко переставало получаться что бы то ни было. Даже на простых трюках спотыкался, вся лёгкость катания куда-то исчезала. Тогда не слишком об этом задумывался, но закономерность была видна.

Потом много раз замечал эту же свою особенность в самых разных жизненных ситуациях. Например, с английским — когда говорил с неносителями, у меня сами собой выходили стройные фразы. Стоило начать говорить с носителями — терялся, забывал слова, путался в грамматике.

Кажется, такой эффект случается у многих. Есть положительная обратная связь: мы уверены в себе и спокойны → у нас всё получается → мы чувствуем себя ещё более уверенно и раскрепощённо → всё получается ещё лучше. И наоборот: если мы изначально сомневаемся → лепим ошибки → начинаем ещё больше переживать → ещё больше ошибаемся.

Что с этим делать? Что помогает быть уверенным?

Для меня это в первую очередь сделанное «домашнее задание» — знать всё про тему встречи, продумать ответы на возможные вопросы. А ещё знать, чего ты не знаешь, и не стесняться в этом признаваться. Честный ответ «не знаю» выглядит намного сильнее и увереннее, чем попытки на пустом месте создать какое-то впечатление.

Ещё помогает подход, когда со всеми людьми держишься на равных, ко всем относишься с одинаковым уважением. Да, на встрече могут быть люди, которые тебя опытнее, у которых более высокие должности и «карма» (см. t.me/desprod/192) в компании. Но в твоём материале ты разбираешься лучше них. Если ты — дизайнер продукта, это значит, что никто из них не знает этот продукт так же хорошо и подробно, как ты. Они могут, конечно, с тобой поспорить, проверить твоё мнение на прочность. Но твоя роль в компании и есть в том, чтобы это уверенное мнение иметь.

Вообще нельзя автоматически соглашаться с человеком только потому, что он выше по должности. Любой вменяемый руководитель хочет, чтобы с ним спорили. Чтобы подвергали идеи сомнению. Чтобы задавали неудобные вопросы. Людей, которые на тебя давят, ты воспринимаешь всерьёз, в отличие от тех, кто сразу на всё соглашается.

Мне эта ситуация напомнила об одной истории. Когда был старшеклассником, довольно много времени проводил в скейтпарках. Иногда мы с другом приезжали в парк в выходной с утра пораньше, прямо к открытию. В это время кроме нас в парке не было почти никого, только какие-то робкие школьники-начинающие что-то пытались делать в сторонке. На фоне новичков чувствовал себя уверенно, и это придавало сил: трюки получались, скорости и амплитуды были хорошие.

После обеда в парк подтягивались опытные ребята, а иногда и настоящие прорайдеры. До их уровня катания нам было как до луны, и вот какая штука интересная: как только они приходили, у меня резко переставало получаться что бы то ни было. Даже на простых трюках спотыкался, вся лёгкость катания куда-то исчезала. Тогда не слишком об этом задумывался, но закономерность была видна.

Потом много раз замечал эту же свою особенность в самых разных жизненных ситуациях. Например, с английским — когда говорил с неносителями, у меня сами собой выходили стройные фразы. Стоило начать говорить с носителями — терялся, забывал слова, путался в грамматике.

Кажется, такой эффект случается у многих. Есть положительная обратная связь: мы уверены в себе и спокойны → у нас всё получается → мы чувствуем себя ещё более уверенно и раскрепощённо → всё получается ещё лучше. И наоборот: если мы изначально сомневаемся → лепим ошибки → начинаем ещё больше переживать → ещё больше ошибаемся.

Что с этим делать? Что помогает быть уверенным?

Для меня это в первую очередь сделанное «домашнее задание» — знать всё про тему встречи, продумать ответы на возможные вопросы. А ещё знать, чего ты не знаешь, и не стесняться в этом признаваться. Честный ответ «не знаю» выглядит намного сильнее и увереннее, чем попытки на пустом месте создать какое-то впечатление.

Ещё помогает подход, когда со всеми людьми держишься на равных, ко всем относишься с одинаковым уважением. Да, на встрече могут быть люди, которые тебя опытнее, у которых более высокие должности и «карма» (см. t.me/desprod/192) в компании. Но в твоём материале ты разбираешься лучше них. Если ты — дизайнер продукта, это значит, что никто из них не знает этот продукт так же хорошо и подробно, как ты. Они могут, конечно, с тобой поспорить, проверить твоё мнение на прочность. Но твоя роль в компании и есть в том, чтобы это уверенное мнение иметь.

Вообще нельзя автоматически соглашаться с человеком только потому, что он выше по должности. Любой вменяемый руководитель хочет, чтобы с ним спорили. Чтобы подвергали идеи сомнению. Чтобы задавали неудобные вопросы. Людей, которые на тебя давят, ты воспринимаешь всерьёз, в отличие от тех, кто сразу на всё соглашается.

2018 November 16

Недавно писал о том, что наша продуктовая команда перешла на Фигму (t.me/desprod/398). С момента выхода поста меня немного завалили вопросами о том, как именно у нас организована работа с макетами — постараюсь ответить на самые часто задаваемые.

— Есть ли общий дизайн-макет всего Интеркома, single source of truth? И как устроена работа с его версиями, как туда вливаются изменения?

У нас нет общего макета. Более того, у нас вообще нет макетов, которые бы всегда соответствовали текущей действительности даже для отдельных продуктов. Единственный source of truth — код в продакшене. Всё слишком часто меняется, чтобы можно было поддерживать актуальность макета — мы отгружаем изменения практически каждый день, иногда по несколько раз в день. Поэтому даже не пытаемся тратить время на поддержку макетов в актуальном состоянии. Под каждую новую фичу и под каждый новый проект дизайнеры создают новые файлы. Контроля версий не используем.

— А как несколько дизайнеров вместе работают над одним макетом?

Такое, чтобы дизайнеры работали над одним макетом прямо одновременно, у нас бывает очень редко. Почти всегда один проект ведёт один дизайнер, и ему не надо ни с кем особенно договариваться или синхронизироваться. Не надо следить за тем, как организованы слои в макете и т. д. (Если только дизайнер сам не угорает на тему организации слоёв.) Если совместная работа всё-таки случается, ребята договариваются, кто над какой частью работает. Единственное исключение — дизайн-система. Ей пользуются все.

— Да, а как дизайн-система устроена?

Вопрос выглядит как тема для отдельного поста. Если совсем вкратце — у нас есть отдельная команда, специально выделенные люди, которые занимаются дизайн-системой фулл-тайм. Они работают над библиотекой компонентов, которыми пользуются все остальные дизайнеры. С Фигмой обновлять библиотеку стало супер-просто: ребята выкатывают апдейт, и новые версии компонентов сами «приходят» ко всем в макеты. Дизайнерам достаточно только подтвердить обновление.

— Как дизайн передаётся в разработку?

Это происходит в несколько этапов. Обычно ещё на этапе концепта, когда мы решаем, что глобально с задачей делать, разработчики участвуют в принятии этого решения и начинают составлять технический план и архитектуру. Когда появляется дизайн уже самого интерфейса, мы присылаем ссылку на исходник разработчикам, ну и показываем-рассказываем. Обычно вместе с ними делаем несколько итераций дизайна. Если делали анимации и детали во Framer, делимся прототипом тоже. Раньше, когда исходники были в Скетче, для передачи в разработку использовали Zeplin. Никаких спецификаций не составляем. Иногда дизайнер может описать решение в виде документа, потому что так ему самому удобнее.

— А бывает, что дизайн изменяется, когда разработку уже начали? Что тогда?

Бывает, конечно. Здесь очень помогает то, что мы работаем в маленьких командах. Над одним продуктом обычно работают один продакт-менеджер, один дизайнер и четыре-пять разработчиков. Все они сидят вместе, за соседними столами. Поэтому когда дизайн меняется, дизайнер может мгновенно обсудить это с разработчиками. Вообще мы стараемся оптимизировать всё в пользу живого общения и быстроты релизов — некогда писать документы и спецификации.

— Заметно ли увеличилась скорость запуска новых фич, продуктов при переходе на Фигму? Мерили ли как-то эффект перехода?

Смотрели только на субъективные ощущения команды, про влияние на скорость запуска сложно сказать. Общение точно ускорилось, довольно активно пользуемся комментариями в Фигме — это бывает удобно. Плюс все всегда знают, где смотреть самую последнюю версию.

— Есть ли общий дизайн-макет всего Интеркома, single source of truth? И как устроена работа с его версиями, как туда вливаются изменения?

У нас нет общего макета. Более того, у нас вообще нет макетов, которые бы всегда соответствовали текущей действительности даже для отдельных продуктов. Единственный source of truth — код в продакшене. Всё слишком часто меняется, чтобы можно было поддерживать актуальность макета — мы отгружаем изменения практически каждый день, иногда по несколько раз в день. Поэтому даже не пытаемся тратить время на поддержку макетов в актуальном состоянии. Под каждую новую фичу и под каждый новый проект дизайнеры создают новые файлы. Контроля версий не используем.

— А как несколько дизайнеров вместе работают над одним макетом?

Такое, чтобы дизайнеры работали над одним макетом прямо одновременно, у нас бывает очень редко. Почти всегда один проект ведёт один дизайнер, и ему не надо ни с кем особенно договариваться или синхронизироваться. Не надо следить за тем, как организованы слои в макете и т. д. (Если только дизайнер сам не угорает на тему организации слоёв.) Если совместная работа всё-таки случается, ребята договариваются, кто над какой частью работает. Единственное исключение — дизайн-система. Ей пользуются все.

— Да, а как дизайн-система устроена?

Вопрос выглядит как тема для отдельного поста. Если совсем вкратце — у нас есть отдельная команда, специально выделенные люди, которые занимаются дизайн-системой фулл-тайм. Они работают над библиотекой компонентов, которыми пользуются все остальные дизайнеры. С Фигмой обновлять библиотеку стало супер-просто: ребята выкатывают апдейт, и новые версии компонентов сами «приходят» ко всем в макеты. Дизайнерам достаточно только подтвердить обновление.

— Как дизайн передаётся в разработку?

Это происходит в несколько этапов. Обычно ещё на этапе концепта, когда мы решаем, что глобально с задачей делать, разработчики участвуют в принятии этого решения и начинают составлять технический план и архитектуру. Когда появляется дизайн уже самого интерфейса, мы присылаем ссылку на исходник разработчикам, ну и показываем-рассказываем. Обычно вместе с ними делаем несколько итераций дизайна. Если делали анимации и детали во Framer, делимся прототипом тоже. Раньше, когда исходники были в Скетче, для передачи в разработку использовали Zeplin. Никаких спецификаций не составляем. Иногда дизайнер может описать решение в виде документа, потому что так ему самому удобнее.

— А бывает, что дизайн изменяется, когда разработку уже начали? Что тогда?

Бывает, конечно. Здесь очень помогает то, что мы работаем в маленьких командах. Над одним продуктом обычно работают один продакт-менеджер, один дизайнер и четыре-пять разработчиков. Все они сидят вместе, за соседними столами. Поэтому когда дизайн меняется, дизайнер может мгновенно обсудить это с разработчиками. Вообще мы стараемся оптимизировать всё в пользу живого общения и быстроты релизов — некогда писать документы и спецификации.

— Заметно ли увеличилась скорость запуска новых фич, продуктов при переходе на Фигму? Мерили ли как-то эффект перехода?

Смотрели только на субъективные ощущения команды, про влияние на скорость запуска сложно сказать. Общение точно ускорилось, довольно активно пользуемся комментариями в Фигме — это бывает удобно. Плюс все всегда знают, где смотреть самую последнюю версию.

2018 November 20

Вспомнил, что не рассказывал ещё об одной вещи, которая мне кажется очень важной. Это миссия компании. Миссия — это ответ на вопрос о том, зачем компания существует, помимо зарабатывания денег.

Да, зарабатывать очень важно. Деньги — важнейший ресурс для бизнеса. Бизнес должен быть финансово здоровым, то есть в долгосрочной перспективе зарабатывать больше, чем тратить. Бывает, конечно, что деньги — это единственное, что бизнесу интересно. Такой бизнес, скорее всего, сфокусирован на финансовых инструментах: занимается инвестициями, торгует на бирже, разрабатывает криптовалюты. Но если компания создаёт какой-то нефинансовый продукт или оказывает нефинансовые услуги, я бы ожидал, что кроме денег ей важно что-то ещё.

Удивительно, но до сих пор большинство людей не могут дать точного ответа на вопрос о том, в чём состоит миссия их компании. Зачем компания существует? Ещё удивительнее, что многим людям это как будто бы и не важно.

Миссия нужна продуктовой команде, чтобы принимать решения о том, какие фичи делать, а какие — нет. Если фича соответствует миссии, то всё прекрасно, делаем. Если же фича выглядит классно, но не помогает идти в сторону миссии, значит, такую фичу должна сделать какая-то другая компания. Когда миссия не сформулирована или люди о ней не знают, продуктовая команда делает всё подряд, и продукт быстро превращается в бесформенный набор всего.

Миссия Фейсбука — to give people the power to build community and bring the world closer together. Можно поспорить о том, насколько Фейсбуку удаётся добиваться заявленного, но они действительно используют миссию, принимая решения о том, какие фичи и продукты делать. Интересно, что до 2017 года миссия Фейсбука звучала по-другому: to make the world more open and connected. Видимо, это была всё-таки слишком общая формулировка. В каком-то смысле всё, что происходит в интернете, помогает сделать мир более открытым и соединённым. Но с другой стороны так и было — Фейсбук как будто бы хотел заменить собой интернет.

Миссия Microsoft — to empower every person and every organization on the planet to achieve more. Она мне кажется несколько размытой. Мне очень нравилась их старая миссия: to put a computer on every desk and in every home. Эту миссию сформулировал Билл Гейтс в 1980-х, и это было страшно круто, очень амбициозно, и они, чёрт возьми, это сделали. Поэтому в 2013 им пришлось миссию перепридумывать. Сравните с миссией Apple, которую сформулировал Стив Джобс — to make a contribution to the world by making tools for the mind that advance humankind.

Миссия Airbnb — to create a world where people can belong through healthy travel that is local, authentic, diverse, inclusive and sustainable. Насколько это глубже и важнее, чем помогать находить дома в аренду!

Миссия Яндекса — помогать людям решать задачи и достигать своих целей в жизни. Многие, думая о Яндексе, представляют себе в первую очередь поиск. И ожидают услышать в миссии что-нибудь про то, чтобы находить ответы на вопросы. Но Яндекс давно уже стал намного бóльшим, он помогает людям в самых разных областях.

Миссия Интеркома — to make internet business personal. Мы хотим, чтобы общение людей и компаний в интернете было человечным. Чтобы с любой компанией можно было бы поговорить так же просто и естественно, как со знакомым человеком. Работы у нас, конечно, ещё бесконечное количество. Мне эта миссия очень нравится, она со мной резонирует, мне интересно работать над продуктами, которые помогают к ней двигаться.

Миссия этого телеграм-канала — помочь всем, интересующимся дизайном, узнать о нём больше и стать лучше. Наверное, это очень наивная фраза, которую можно было бы сделать сильнее. Но как бы то ни было, именно эти слова написаны у меня в самом верху в текстовом файле, где пишу посты. Начинаю работу над каждым новым постом с того, что их перечитываю.

Да, зарабатывать очень важно. Деньги — важнейший ресурс для бизнеса. Бизнес должен быть финансово здоровым, то есть в долгосрочной перспективе зарабатывать больше, чем тратить. Бывает, конечно, что деньги — это единственное, что бизнесу интересно. Такой бизнес, скорее всего, сфокусирован на финансовых инструментах: занимается инвестициями, торгует на бирже, разрабатывает криптовалюты. Но если компания создаёт какой-то нефинансовый продукт или оказывает нефинансовые услуги, я бы ожидал, что кроме денег ей важно что-то ещё.

Удивительно, но до сих пор большинство людей не могут дать точного ответа на вопрос о том, в чём состоит миссия их компании. Зачем компания существует? Ещё удивительнее, что многим людям это как будто бы и не важно.

Миссия нужна продуктовой команде, чтобы принимать решения о том, какие фичи делать, а какие — нет. Если фича соответствует миссии, то всё прекрасно, делаем. Если же фича выглядит классно, но не помогает идти в сторону миссии, значит, такую фичу должна сделать какая-то другая компания. Когда миссия не сформулирована или люди о ней не знают, продуктовая команда делает всё подряд, и продукт быстро превращается в бесформенный набор всего.

Миссия Фейсбука — to give people the power to build community and bring the world closer together. Можно поспорить о том, насколько Фейсбуку удаётся добиваться заявленного, но они действительно используют миссию, принимая решения о том, какие фичи и продукты делать. Интересно, что до 2017 года миссия Фейсбука звучала по-другому: to make the world more open and connected. Видимо, это была всё-таки слишком общая формулировка. В каком-то смысле всё, что происходит в интернете, помогает сделать мир более открытым и соединённым. Но с другой стороны так и было — Фейсбук как будто бы хотел заменить собой интернет.

Миссия Microsoft — to empower every person and every organization on the planet to achieve more. Она мне кажется несколько размытой. Мне очень нравилась их старая миссия: to put a computer on every desk and in every home. Эту миссию сформулировал Билл Гейтс в 1980-х, и это было страшно круто, очень амбициозно, и они, чёрт возьми, это сделали. Поэтому в 2013 им пришлось миссию перепридумывать. Сравните с миссией Apple, которую сформулировал Стив Джобс — to make a contribution to the world by making tools for the mind that advance humankind.

Миссия Airbnb — to create a world where people can belong through healthy travel that is local, authentic, diverse, inclusive and sustainable. Насколько это глубже и важнее, чем помогать находить дома в аренду!

Миссия Яндекса — помогать людям решать задачи и достигать своих целей в жизни. Многие, думая о Яндексе, представляют себе в первую очередь поиск. И ожидают услышать в миссии что-нибудь про то, чтобы находить ответы на вопросы. Но Яндекс давно уже стал намного бóльшим, он помогает людям в самых разных областях.

Миссия Интеркома — to make internet business personal. Мы хотим, чтобы общение людей и компаний в интернете было человечным. Чтобы с любой компанией можно было бы поговорить так же просто и естественно, как со знакомым человеком. Работы у нас, конечно, ещё бесконечное количество. Мне эта миссия очень нравится, она со мной резонирует, мне интересно работать над продуктами, которые помогают к ней двигаться.

Миссия этого телеграм-канала — помочь всем, интересующимся дизайном, узнать о нём больше и стать лучше. Наверное, это очень наивная фраза, которую можно было бы сделать сильнее. Но как бы то ни было, именно эти слова написаны у меня в самом верху в текстовом файле, где пишу посты. Начинаю работу над каждым новым постом с того, что их перечитываю.

2018 November 22

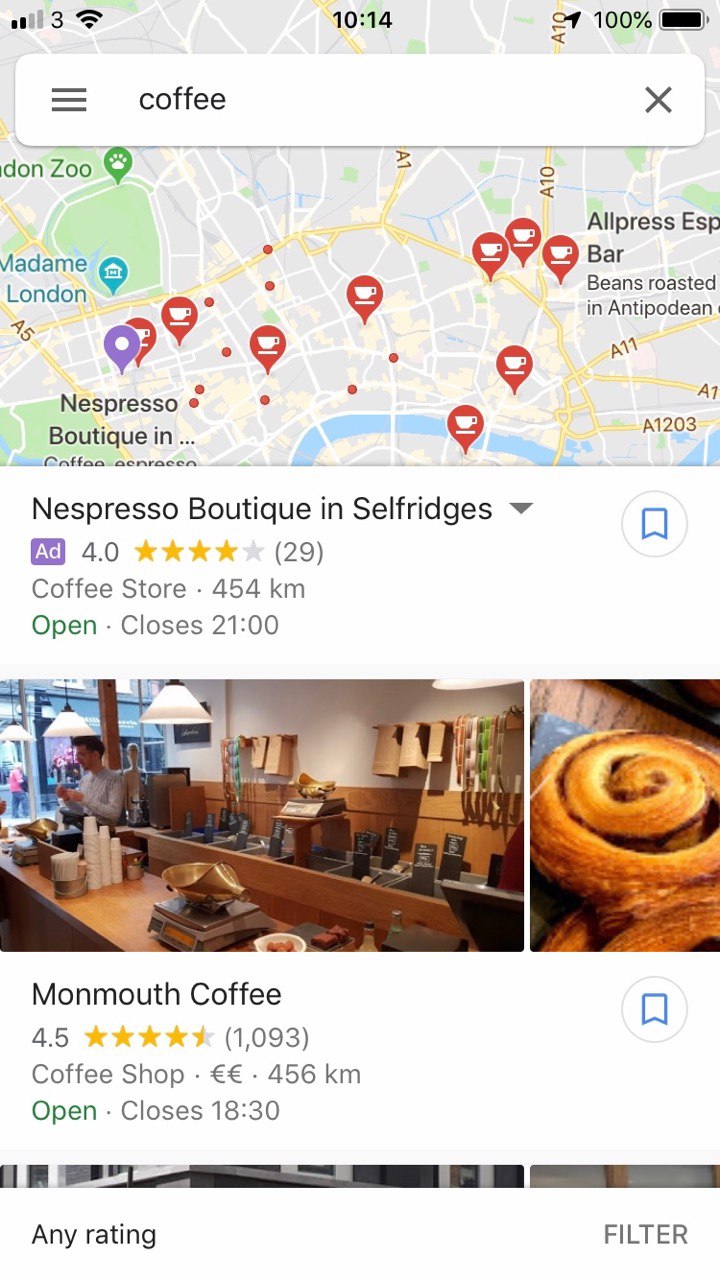

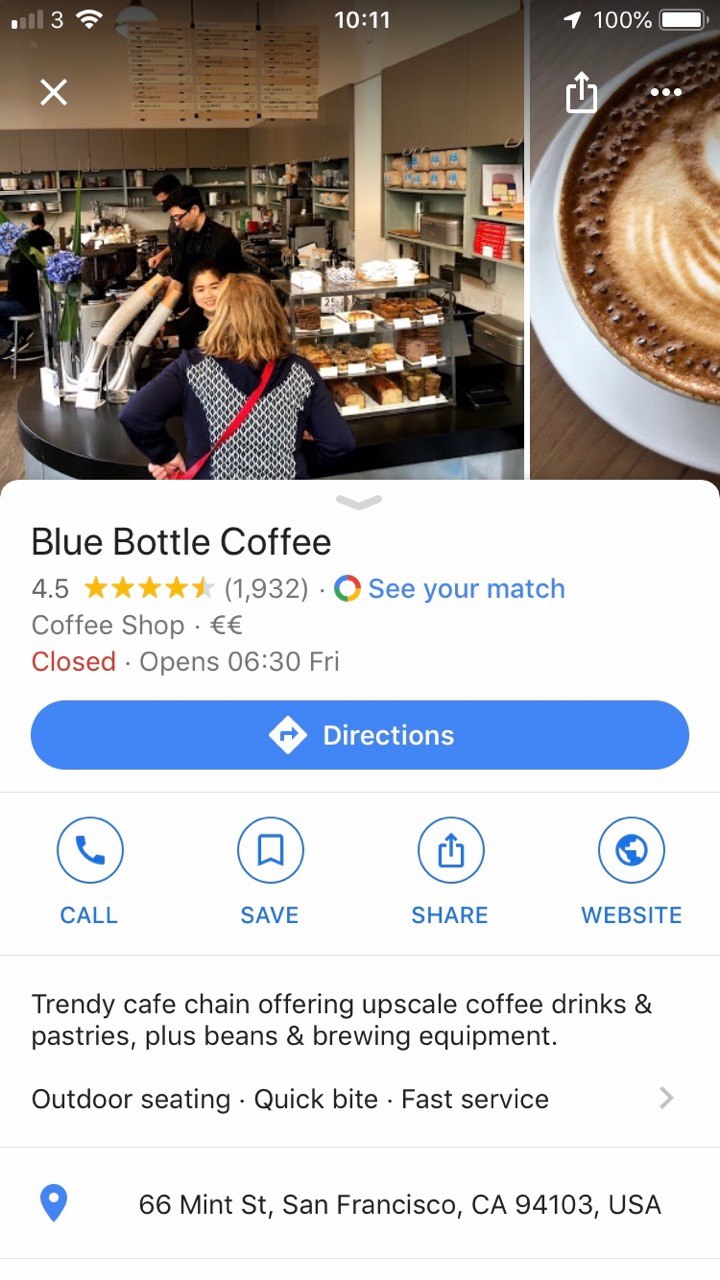

Недавно Justin O'Beirne выложил очередной пост, сравнивающий карты Эппла и Гугла: https://www.justinobeirne.com/new-apple-maps — наверняка вы уже видели.

Редко делюсь какими бы то ни было ссылками — только когда искренне восхищаюсь материалом. Тут как раз такой случай. Каждый пост Джастина — невероятное скрупулёзнейшее сравнение дизайна карт, при этом захватывающе рассказанное. В общем, если бы у меня была шляпа, я бы её снял.

Для этого поста я пригласил побеседовать Андрея Кармацкого. Когда-то мы вместе работали в Яндексе, Андрей руководил дизайном Яндекс.Карт и Навигатора, а потом основал и возглавил компанию Urbica, которая занимается анализом и визуализацией городских данных. Про это всё Андрей ведёт канал @urbandata.

Что меня больше всего зацепило в посте Джастина: современные карты — это, оказывается, не просто картинка с контурами улиц, зданий, парков, водоёмов и прочих деталей местности. Мне всегда казалось, что в дизайне карт именно это самое важное — подобрать хорошие цвета и контуры для всех типов объектов, и придумать как аккуратно уместить все нужные слои — названия улиц, маршруты и пробки, точки организаций. По крайней мере так это было на протяжении всей истории картографии.

А. К.: В 70-е годы с развитием компьютеров стали доступны технологии космической съёмки. Раньше нужно было обойти территорию, чтобы зарисовать карту, потом люди стали подниматься наверх на воздушном шаре, позже — на самолёте. Спутник может сфотографировать из космоса сразу очень большую территорию: так стали появляться всё больше точных карт, люди научились наблюдать и прогнозировать различные природные или антропогенные явления, например, таяние льдов в Арктике, развитие городских территорий, рост или исчезновение лесов, или рост мусорных островов Тихом океане (что очень, на мой взгляд печально).

А ещё когда компьютеры и интернет стали общедоступными, вслед за этим профессиональные геоинформационные системы стали доступны широкому кругу пользователей.

К. Г.: Все эти задачи визуализации никуда не делись, но перестали быть настолько уж важными. Сейчас, в 2018 году, хорошей карте нужно в первую очередь иметь точные, полные и актуальные данные. Какие именно магазины и кафе есть поблизости и где в точности они находятся? А какие у них часы работы? А что люди про них думают? А как именно туда сейчас лучше всего дойти или доехать и на чём? Причём все эти данные должны постоянно перепроверяться и обновляться.

Для этого поста я пригласил побеседовать Андрея Кармацкого. Когда-то мы вместе работали в Яндексе, Андрей руководил дизайном Яндекс.Карт и Навигатора, а потом основал и возглавил компанию Urbica, которая занимается анализом и визуализацией городских данных. Про это всё Андрей ведёт канал @urbandata.

Что меня больше всего зацепило в посте Джастина: современные карты — это, оказывается, не просто картинка с контурами улиц, зданий, парков, водоёмов и прочих деталей местности. Мне всегда казалось, что в дизайне карт именно это самое важное — подобрать хорошие цвета и контуры для всех типов объектов, и придумать как аккуратно уместить все нужные слои — названия улиц, маршруты и пробки, точки организаций. По крайней мере так это было на протяжении всей истории картографии.

А. К.: В 70-е годы с развитием компьютеров стали доступны технологии космической съёмки. Раньше нужно было обойти территорию, чтобы зарисовать карту, потом люди стали подниматься наверх на воздушном шаре, позже — на самолёте. Спутник может сфотографировать из космоса сразу очень большую территорию: так стали появляться всё больше точных карт, люди научились наблюдать и прогнозировать различные природные или антропогенные явления, например, таяние льдов в Арктике, развитие городских территорий, рост или исчезновение лесов, или рост мусорных островов Тихом океане (что очень, на мой взгляд печально).

А ещё когда компьютеры и интернет стали общедоступными, вслед за этим профессиональные геоинформационные системы стали доступны широкому кругу пользователей.

К. Г.: Все эти задачи визуализации никуда не делись, но перестали быть настолько уж важными. Сейчас, в 2018 году, хорошей карте нужно в первую очередь иметь точные, полные и актуальные данные. Какие именно магазины и кафе есть поблизости и где в точности они находятся? А какие у них часы работы? А что люди про них думают? А как именно туда сейчас лучше всего дойти или доехать и на чём? Причём все эти данные должны постоянно перепроверяться и обновляться.

главные экраны карт сегодня

Как сделать такое для всего мира? Во-первых, распознаванием снимков — спутниковых и панорам, которые снимают автомобили streetview. На панорамы ведь попадают все вывески, значит, можно отслеживать, где какие организации находятся, где что изменилось. Во-вторых, позволяя людям, которые пользуются картой, уточнять и редактировать данные.

А. К.: Да, крупные картографические сервисы в первую очередь работают над данными, совершенствуют методики сбора, обработки и обновления данных. Оцифровывают снимки, привлекают сообщества пользователей и разработчиков улучшать данные. Не так давно Микрософт выложил 125 миллионов контуров зданий (https://blogs.bing.com/maps/2018-06/microsoft-releases-125-million-building-footprints-in-the-us-as-open-data) в открытый доступ. В Яндексе мы разработали и запустили «Народную карту» (http://n.maps.yandex.ru) — сервис, в котором тысячи неравнодушных пользователей помогают Яндексу сделать карту полной и точной. Очень много классных сервисов и продуктов строится на базе OpenStreetMap.org — это открытая карта, картографическая «Википедия». Например оффлайн-карты MAPS.ME или картографическая платформа Mapbox.com. Кстати, не так давно, ребята из минского офиса Mapbox недавно зарелизили Vision SDK (https://vision.mapbox.com/) — встроив который ваш телефон в режиме реального времени распознаёт/картографирует дорожные знаки и полосы.

К. Г.: Ещё интересно, что рисовать маршрут из точки А в точку Б и вести по нему человека скоро перестанет быть нужно. Самоуправляемой машине не нужна визуализация.

А. К.: Всё так, согласен. Даже простое перемещение по городу уже сейчас это не маршрут из точки А в точку Б заданным видом транспорта, это про выбор оптимального способа перемещения (быстрее, дешевле, с максимальным комфортом и т. п.). Например, летом я беру в прокате велик или электросамокат (t.me/desprod/307) и этот способ перемещения по городу на короткие дистанции оказывается для меня оптимальнее: дешевле и быстрее.

С упрощением каких-то действий у нас появляется время на изучение чего-то нового, на потребление новой информации, например. Даже сейчас, поездка в такси — это сценарий пассажира. Чем мы занимаемся в такси? Кто-то смотрит в окно, кто-то в Инстаграм, но идея в том, что нам не нужно управлять автомобилем — появляется время и возможность делать что-то ещё.

А. К.: Да, крупные картографические сервисы в первую очередь работают над данными, совершенствуют методики сбора, обработки и обновления данных. Оцифровывают снимки, привлекают сообщества пользователей и разработчиков улучшать данные. Не так давно Микрософт выложил 125 миллионов контуров зданий (https://blogs.bing.com/maps/2018-06/microsoft-releases-125-million-building-footprints-in-the-us-as-open-data) в открытый доступ. В Яндексе мы разработали и запустили «Народную карту» (http://n.maps.yandex.ru) — сервис, в котором тысячи неравнодушных пользователей помогают Яндексу сделать карту полной и точной. Очень много классных сервисов и продуктов строится на базе OpenStreetMap.org — это открытая карта, картографическая «Википедия». Например оффлайн-карты MAPS.ME или картографическая платформа Mapbox.com. Кстати, не так давно, ребята из минского офиса Mapbox недавно зарелизили Vision SDK (https://vision.mapbox.com/) — встроив который ваш телефон в режиме реального времени распознаёт/картографирует дорожные знаки и полосы.

К. Г.: Ещё интересно, что рисовать маршрут из точки А в точку Б и вести по нему человека скоро перестанет быть нужно. Самоуправляемой машине не нужна визуализация.

А. К.: Всё так, согласен. Даже простое перемещение по городу уже сейчас это не маршрут из точки А в точку Б заданным видом транспорта, это про выбор оптимального способа перемещения (быстрее, дешевле, с максимальным комфортом и т. п.). Например, летом я беру в прокате велик или электросамокат (t.me/desprod/307) и этот способ перемещения по городу на короткие дистанции оказывается для меня оптимальнее: дешевле и быстрее.

С упрощением каких-то действий у нас появляется время на изучение чего-то нового, на потребление новой информации, например. Даже сейчас, поездка в такси — это сценарий пассажира. Чем мы занимаемся в такси? Кто-то смотрит в окно, кто-то в Инстаграм, но идея в том, что нам не нужно управлять автомобилем — появляется время и возможность делать что-то ещё.

2018 November 27

Сегодня у нас животрепещущая тема. Читательница, имя которой мы не будем раскрывать, прислала такой вопрос: «Работаю дизайнером в агентстве. Агентства классом ниже иногда присылают мне офферы на сильно большие деньги, чем я получаю тут, — пытаются перекупить. Я не хочу уходить вниз ради денег, но думаю: может, прийти к руководителю и сказать про оффер, чтобы мне тут подняли з/п? Как бы ты поступил?»

Как и любому руководителю, мне много раз приходилось говорить с дизайнерами, которые приходили с вопросами про повышение зарплаты. Расскажу, как вижу это со своей колокольни.

Я бы не советовал использовать офферы из других компаний как основу для переговоров о зарплате. Если ты приходишь с другим оффером — ты как бы шантажируешь работодателя. Такой заход может привести к испорченным отношениям с руководством. Какие-то руководители относятся к этому нормально, даже могут попытаться перебить оффер, выставить контр-предложение. А кто-то разочаруется в тебе навсегда.

Если сотрудник действительно невероятно ценный и заменить его некем, то руководитель скорее пойдёт навстречу. Но про себя почти наверняка будет думать о человеке хуже, чем раньше. Неужели деньги — это единственное, что его у нас держит? Человеку нужно платить достойные рыночные деньги вне всяких сомнений, но в хороших компаниях люди работают не только ради этого.

Ещё один момент, который меня смущает в вопросе — фраза «агентства классом ниже». Слабые компании нередко вынуждены платить немного выше рынка, потому что им больше нечем заманить людей. По сути этими дополнительными деньгами они пытаются компенсировать слабые задачи и слабую команду. Или высокие риски, если это стартап. Но стоит ли это того на самом деле? Хотите ли вы проводить много времени в обществе коллег, у которых немногому можно научиться, работая над унылыми задачами? Если дизайнеру прямо сейчас не хватает денег, можно взять какой-нибудь фриланс-проект. Стоит ли разменивать хорошую работу на небольшую дополнительную компенсацию?

У меня был момент в начале моего пути в Яндексе, когда меня очень хотели перекупить в другую компанию и предлагали зарплату в 2.5 раза больше, чем у меня было. Очень рад, что не согласился — год спустя в той компании сменилось руководство и команду разогнали вообще. А в Яндексе моя зарплата со временем обогнала тот оффер.

Это совсем не значит, что про зарплату нельзя и заикаться. Если рынок тебе настойчиво говорит, что ты стоишь дороже, то с руководством вполне можно и нужно об этом говорить. Но только скорее в формате: «Я бы хотел больше зарабатывать: как могу приносить больше пользы, как мне взять на себя больше ответственности?». И для этого совершено не обязательно размахивать офферами из других компаний.

Правило: если дорожишь текущей работой и отношениями с руководством, то говори о повышении зарплаты в терминах ответственности и пользы для бизнеса.

Как и любому руководителю, мне много раз приходилось говорить с дизайнерами, которые приходили с вопросами про повышение зарплаты. Расскажу, как вижу это со своей колокольни.

Я бы не советовал использовать офферы из других компаний как основу для переговоров о зарплате. Если ты приходишь с другим оффером — ты как бы шантажируешь работодателя. Такой заход может привести к испорченным отношениям с руководством. Какие-то руководители относятся к этому нормально, даже могут попытаться перебить оффер, выставить контр-предложение. А кто-то разочаруется в тебе навсегда.

Если сотрудник действительно невероятно ценный и заменить его некем, то руководитель скорее пойдёт навстречу. Но про себя почти наверняка будет думать о человеке хуже, чем раньше. Неужели деньги — это единственное, что его у нас держит? Человеку нужно платить достойные рыночные деньги вне всяких сомнений, но в хороших компаниях люди работают не только ради этого.

Ещё один момент, который меня смущает в вопросе — фраза «агентства классом ниже». Слабые компании нередко вынуждены платить немного выше рынка, потому что им больше нечем заманить людей. По сути этими дополнительными деньгами они пытаются компенсировать слабые задачи и слабую команду. Или высокие риски, если это стартап. Но стоит ли это того на самом деле? Хотите ли вы проводить много времени в обществе коллег, у которых немногому можно научиться, работая над унылыми задачами? Если дизайнеру прямо сейчас не хватает денег, можно взять какой-нибудь фриланс-проект. Стоит ли разменивать хорошую работу на небольшую дополнительную компенсацию?

У меня был момент в начале моего пути в Яндексе, когда меня очень хотели перекупить в другую компанию и предлагали зарплату в 2.5 раза больше, чем у меня было. Очень рад, что не согласился — год спустя в той компании сменилось руководство и команду разогнали вообще. А в Яндексе моя зарплата со временем обогнала тот оффер.

Это совсем не значит, что про зарплату нельзя и заикаться. Если рынок тебе настойчиво говорит, что ты стоишь дороже, то с руководством вполне можно и нужно об этом говорить. Но только скорее в формате: «Я бы хотел больше зарабатывать: как могу приносить больше пользы, как мне взять на себя больше ответственности?». И для этого совершено не обязательно размахивать офферами из других компаний.

Правило: если дорожишь текущей работой и отношениями с руководством, то говори о повышении зарплаты в терминах ответственности и пользы для бизнеса.

2018 November 29

Сегодняшний пост появился внезапно, из треда в твиттере, где Миша Жашков поделился парой советов для дизайнеров. Миша работал в Яндексе, Сбербанке, над дизайном kremlin.ru, а в последнее время занимался вопросами дизайна и промышленного производства с помощью роботов в лондонской TRA Robotics.

Слово Мише.

* * *

Однажды, когда я рассказывал студентам про продуктовый дизайн, меня спросили:

— Как мне, дизайнеру, понять, в чём именно лучше всего реализуются мои качества? Как мне найти мой стиль как дизайнера?

Совет первый.

— Начните собирать картинки — те, что вам нравятся, — и складывайте их вместе, в одну общую кучку, не сортируя и не перебирая. Когда почувствуете, что кучка достигла своих предельных размеров, — открывайте её и бегло просматривайте, выделяя на ходу то, что вам нравится больше остального. Закончив, начните собирать следующую.

Как наберётся вторая — пересмотрите её, а вместе с ней — заново, отобранное из первой. Сейчас, на фоне собранного нового, на фоне изрядно прошедшего времени, на фоне другого настроения — что-то из ранее нравившегося уйдёт. Так и должно быть. Повторяете так продолжительное время — год, два, три, пять, сколько потребуется.

В конце — открываете всё, что прошло все эти продолжительные и многочисленные отборы, и смотрите. Во всём этом будет очень чёткий, однозначный и понятный вам вектор, след и субстрат. Это — и будет ваше.

Мне недавно рассказали, что Антон Шнайдер несколько лет так собирал фотографии девочек, и когда в конце посмотрел на всё — понял, что ему нравится, — и следом встретил живое этому воплощение, свою Ксению.

* * *

Однажды сказал ребятам из команды, что биханс, дрибл, тренды, обзоры — всё это второсортный и посредственный мусор. И что пока какое-то явление набирает свою массу и популярность, вызвавший его предмет снова скрывается впереди в темной пучине неизвестного. Тогда ребята спросили:

— На что тогда смотреть? Как видеть новое и где искать вдохновение?

Совет второй. О том, как подниматься вверх по потоку

— В мире, как оказывается, есть считанное количество людей, продолжительно делающих очень крутое внутри вашей области интересов. Они, если поизучать внимательнее, обнаруживаются за многими заметными проектами и выделяющимися результатами.

Например, много лет назад мне очень нравилось, что делает английская студия Spin, потом — Untitled, потом — Made Thought и потом — калифорнийская Manual. На сайте последней было написано, кто её организовал — Том Крэбтри, — и оказалось, что он работал во всех предыдущих. А ещё — о чём я не знал, — перед этим он был арт-директором, отвечающим за все печатные материалы в Apple.

За многими заметными проектами и выделяющимися результатами стоят люди, часто — одни и те же.

Найдите их.

Найдите то, на что они подписаны. То, что они смотрят, что они слушают, что они читают. Сейчас почти у всех есть аккаунты в соцсетях, инстаграме. Смотрите, слушайте и читайте то, чем интересуются они — так можно подняться выше по потоку, ближе к идеальному лично для вас первоисточнику.

* * *

P. S. Это был первый гостевой пост в канале, так что мне особенно интересно ваше мнение —> @gorskiy

Слово Мише.

* * *

Однажды, когда я рассказывал студентам про продуктовый дизайн, меня спросили:

— Как мне, дизайнеру, понять, в чём именно лучше всего реализуются мои качества? Как мне найти мой стиль как дизайнера?

Совет первый.

— Начните собирать картинки — те, что вам нравятся, — и складывайте их вместе, в одну общую кучку, не сортируя и не перебирая. Когда почувствуете, что кучка достигла своих предельных размеров, — открывайте её и бегло просматривайте, выделяя на ходу то, что вам нравится больше остального. Закончив, начните собирать следующую.

Как наберётся вторая — пересмотрите её, а вместе с ней — заново, отобранное из первой. Сейчас, на фоне собранного нового, на фоне изрядно прошедшего времени, на фоне другого настроения — что-то из ранее нравившегося уйдёт. Так и должно быть. Повторяете так продолжительное время — год, два, три, пять, сколько потребуется.

В конце — открываете всё, что прошло все эти продолжительные и многочисленные отборы, и смотрите. Во всём этом будет очень чёткий, однозначный и понятный вам вектор, след и субстрат. Это — и будет ваше.

Мне недавно рассказали, что Антон Шнайдер несколько лет так собирал фотографии девочек, и когда в конце посмотрел на всё — понял, что ему нравится, — и следом встретил живое этому воплощение, свою Ксению.

* * *

Однажды сказал ребятам из команды, что биханс, дрибл, тренды, обзоры — всё это второсортный и посредственный мусор. И что пока какое-то явление набирает свою массу и популярность, вызвавший его предмет снова скрывается впереди в темной пучине неизвестного. Тогда ребята спросили:

— На что тогда смотреть? Как видеть новое и где искать вдохновение?

Совет второй. О том, как подниматься вверх по потоку

— В мире, как оказывается, есть считанное количество людей, продолжительно делающих очень крутое внутри вашей области интересов. Они, если поизучать внимательнее, обнаруживаются за многими заметными проектами и выделяющимися результатами.

Например, много лет назад мне очень нравилось, что делает английская студия Spin, потом — Untitled, потом — Made Thought и потом — калифорнийская Manual. На сайте последней было написано, кто её организовал — Том Крэбтри, — и оказалось, что он работал во всех предыдущих. А ещё — о чём я не знал, — перед этим он был арт-директором, отвечающим за все печатные материалы в Apple.

За многими заметными проектами и выделяющимися результатами стоят люди, часто — одни и те же.

Найдите их.

Найдите то, на что они подписаны. То, что они смотрят, что они слушают, что они читают. Сейчас почти у всех есть аккаунты в соцсетях, инстаграме. Смотрите, слушайте и читайте то, чем интересуются они — так можно подняться выше по потоку, ближе к идеальному лично для вас первоисточнику.

* * *

P. S. Это был первый гостевой пост в канале, так что мне особенно интересно ваше мнение —> @gorskiy

2018 December 04

Самые интересные задачи невозможно сделать в одиночку. Чтобы отправить человека на Марс, сделать поисковую систему или беспилотный автомобиль, да даже мессенджер — нужна команда. Не могу с ходу вспомнить ни одного продукта, которым бы пользовались миллионы людей и который был бы сделан одиночкой.

Как только у нас возникает несколько человек, появляется сложность — им надо как-то договариваться. Мне кажется, что человеческие коммуникации — это самая большая нерешённая проблема бизнеса на сегодняшний день. Страшно подумать, сколько времени тратится на встречи; на то, чтобы писать и читать письма / документы / сообщения в мессенджерах. При этом то, как мы сейчас общаемся по работе, — в сто раз круче, чем это было тридцать лет назад. И всё равно супернеэффективно.

Самая простая задача — коммуникация между двумя людьми. Допустим, дизайнер подготовил очередной макет и хочет его со мной обсудить. Кстати, если дизайнеру есть с кем обсуждать свои идеи — с арт-директором, с другим дизайнером — он сразу становится в разы мощнее и результативнее.

Чисто технически есть много способов, которыми дизайнер может воспользоваться. Почта? Слак/Телеграм? Скайп? Фигма? «Ногами дойти, голосом поговорить»?

Вариант 1. Отправить картинку по электронной почте, получить ответ в виде письма. Самый понятный, простой и медленный способ, тут и обсуждать нечего.

Вариант 2. Сбросить картинку в мессенджере. Может показаться, что это то же самое, что и предыдущий способ, но нет — совсем другая динамика разговора. Достоинства всем понятны — работу без мессенджера сейчас вообще трудно себе представить. Но:

- Мессенджеры страшно пожирают время и отвлекают. Стоит ввязаться в переписку с несколькими людьми, и всё — часа как не было.

- Ещё в мессенджере очень легко потерять сообщение и не ответить на него. Кстати, хинт: в Телеграме можно вместо ответа человеку написать любую абракадабру и не отправлять. Тогда у диалога в списке появится красная пометка "Draft", по которой его можно будет потом найти.

Вариант 3. Сбросить ссылку на файл в Фигме, там же и получить комментарии. Приятный свежий вариант, которого раньше не было.

- Можно оставлять комментарии прямо на картинке, не надо словами объяснять, про что именно ты пишешь. Или тут же скопировать фрейм и дорисовать что-то или поправить.

- Побочный эффект, у которого есть и плюсы, и минусы: файл виден всем, так что обсуждение сразу становится публичным.

Вариант 4. Сесть вместе за один компьютер и обсудить голосом, тыкая пальцами в экран. На мой взгляд, это самый эффективный способ, с большим отрывом побеждающий все предыдущие.

- Можно за 15 минут обсудить всё, задать уточняющие вопросы, наиболее точно понять друг друга, нагенерировать новых идей.

- Если мы в разных офисах или городах, то можно созвониться и расшарить экран. Правда, это всё-таки намного менее удобно, чем просто поговорить вживую.

- Иногда самое лучшее, что можно сделать, — сесть в самолёт и прилететь, чтобы поговорить лично. Люди часто переоценивают сложность этого варианта. У Интеркома есть офис в Лондоне, нередко летаю из Дублина одним днём — утром туда, вечером обратно. Точно так же пока работал в Яндексе летал из Москвы в Петербург — можно провести полноценный рабочий день в другом городе и вернуться домой.

Вообще в настоящей живой встрече есть какая-то магия. Почему нам так важно иногда встречаться вживую? Что именно такого происходит, чего не передают ни сообщения, ни видеозвонки?

Многие ребята сейчас топят за удалённую работу. Для каких-то задач и ситуаций это, наверное, работает. Но если мы хотим делать цифровой продукт, мне не известно способа быстрее, чем сидеть и работать в одной комнате.

Как только у нас возникает несколько человек, появляется сложность — им надо как-то договариваться. Мне кажется, что человеческие коммуникации — это самая большая нерешённая проблема бизнеса на сегодняшний день. Страшно подумать, сколько времени тратится на встречи; на то, чтобы писать и читать письма / документы / сообщения в мессенджерах. При этом то, как мы сейчас общаемся по работе, — в сто раз круче, чем это было тридцать лет назад. И всё равно супернеэффективно.

Самая простая задача — коммуникация между двумя людьми. Допустим, дизайнер подготовил очередной макет и хочет его со мной обсудить. Кстати, если дизайнеру есть с кем обсуждать свои идеи — с арт-директором, с другим дизайнером — он сразу становится в разы мощнее и результативнее.

Чисто технически есть много способов, которыми дизайнер может воспользоваться. Почта? Слак/Телеграм? Скайп? Фигма? «Ногами дойти, голосом поговорить»?

Вариант 1. Отправить картинку по электронной почте, получить ответ в виде письма. Самый понятный, простой и медленный способ, тут и обсуждать нечего.

Вариант 2. Сбросить картинку в мессенджере. Может показаться, что это то же самое, что и предыдущий способ, но нет — совсем другая динамика разговора. Достоинства всем понятны — работу без мессенджера сейчас вообще трудно себе представить. Но:

- Мессенджеры страшно пожирают время и отвлекают. Стоит ввязаться в переписку с несколькими людьми, и всё — часа как не было.

- Ещё в мессенджере очень легко потерять сообщение и не ответить на него. Кстати, хинт: в Телеграме можно вместо ответа человеку написать любую абракадабру и не отправлять. Тогда у диалога в списке появится красная пометка "Draft", по которой его можно будет потом найти.

Вариант 3. Сбросить ссылку на файл в Фигме, там же и получить комментарии. Приятный свежий вариант, которого раньше не было.

- Можно оставлять комментарии прямо на картинке, не надо словами объяснять, про что именно ты пишешь. Или тут же скопировать фрейм и дорисовать что-то или поправить.

- Побочный эффект, у которого есть и плюсы, и минусы: файл виден всем, так что обсуждение сразу становится публичным.

Вариант 4. Сесть вместе за один компьютер и обсудить голосом, тыкая пальцами в экран. На мой взгляд, это самый эффективный способ, с большим отрывом побеждающий все предыдущие.

- Можно за 15 минут обсудить всё, задать уточняющие вопросы, наиболее точно понять друг друга, нагенерировать новых идей.

- Если мы в разных офисах или городах, то можно созвониться и расшарить экран. Правда, это всё-таки намного менее удобно, чем просто поговорить вживую.

- Иногда самое лучшее, что можно сделать, — сесть в самолёт и прилететь, чтобы поговорить лично. Люди часто переоценивают сложность этого варианта. У Интеркома есть офис в Лондоне, нередко летаю из Дублина одним днём — утром туда, вечером обратно. Точно так же пока работал в Яндексе летал из Москвы в Петербург — можно провести полноценный рабочий день в другом городе и вернуться домой.

Вообще в настоящей живой встрече есть какая-то магия. Почему нам так важно иногда встречаться вживую? Что именно такого происходит, чего не передают ни сообщения, ни видеозвонки?

Многие ребята сейчас топят за удалённую работу. Для каких-то задач и ситуаций это, наверное, работает. Но если мы хотим делать цифровой продукт, мне не известно способа быстрее, чем сидеть и работать в одной комнате.

2018 December 06

Вчера Яндекс объявил о выходе Телефона, а уже сегодня начались продажи в магазине Яндекса (как там очереди?). Поздравляю бывших коллег! Мне кажется, это серьёзная веха для компании и для рынка.