Size: a a a

2018 February 15

А если сейчас с Путиным что-то случится, следующим президентом РФ будет Грудинин, получается?

Ну либо Медведев прочитает завещание, что надо пока проголосовать за Бориса Титова, а там посмотрим https://t.me/armata66/869

Решил возобновить важный челлендж: написать диссертацию. После окончания вуза я учился в аспирантуре, сдал кандидатские минимумы, опубликовал несколько ВАКовских статей и даже написал примерно треть работы, но усидчивости и терпения мне все-таки не хватило. Теперь решил начать всё заново — пишу об этом здесь в том числе затем, чтобы сложнее было повернуть назад. Сказал — надо делать.

Старую тему (там было что-то про связь блогосферы и СМИ) решено оставить в прошлом. Теперь мне хочется попробовать написать работу о плохих новостях. Любой журналист слышал фразу: «Вы, журналисты, пишете только о плохом!». Собственно, мне хочется развернуто ответить на вопрос: а почему мы, действительно, все время пишем о плохом? И еще: к каким последствиям это приводит и можно ли что-нибудь с этим сделать?

Распространено мнение, что журналисты просто циничные уроды, которым нравится писать о плохом (такой вариант, признаюсь, тоже нельзя сбрасывать со счетов). Более возвышенная гипотеза говорит, что в демократическом обществе миссия СМИ — следить за злоупотреблениями, поэтому, собственно, писать о плохом — наша работа.

Но наиболее правдоподобная, на мой взгляд, гипотеза, связна с тем, что плохие новости вызывают у людей более сильную ответную реакцию по биологическим и эволюционным причинам. Довольно много исследователей проводили эксперименты, доказывающие, что демонстрация негативных новостей приводит у испытуемых к учащению сердцебиения, повышению давления, потливости — мы испытываем подобие реакции «сражайся или беги», которая проявляется у живых существ при возникновении угрозы. Эволюция, можно предположить, отдавала предпочтение особям, в которых умеренный оптимизм («Что это за место? Нет ли тут новой вкусной еды?») сочетается с сильной ответной реакцией на негативные стимулы («Моего друга только что съели! Хрен я здесь больше появлюсь»).

Поэтому мы гораздо сильнее реагируем на угрозу, на негативное. Опыты на животных доказывают, что негативные события оставляют в мозге куда более долговременные следы, чем позитивные (что понимает всякий, сталкивавшийся с детскими травмами). Так что, когда мы видим заголовок о том, что нас ждет кризис, война, эпидемия — курсор мышки словно тянется к нему сам собой.

Это находит отражение не только в тяге людей к негативным новостям, но и, например, в экономическом поведении. Об этом, в частности, говорит теория перспектив: страх потери у человека сильнее жажды приобретения (что с удовольствием эксплуатируют страховые компании). На политике это тоже сказывается: исследования показывают, что экономические проблемы снижают рейтинг власти сильнее, чем экономический рост поднимает его.

В общем, возвращаясь к медиа, самый очевидный ответ на вопрос о том, почему мы пишем плохие новости, звучит так: потому что вы их читаете! А делаете вы это, потому что так заложено эволюцией. Впрочем, на одном этом нехитром измышлении, конечно, диссертацию не построить. Так что пока это просто тот тематический вектор, по которому я двигаясь, заваливая Google Scholar и «Киберленинку» своими поисковыми запросами.

#медиа

Старую тему (там было что-то про связь блогосферы и СМИ) решено оставить в прошлом. Теперь мне хочется попробовать написать работу о плохих новостях. Любой журналист слышал фразу: «Вы, журналисты, пишете только о плохом!». Собственно, мне хочется развернуто ответить на вопрос: а почему мы, действительно, все время пишем о плохом? И еще: к каким последствиям это приводит и можно ли что-нибудь с этим сделать?

Распространено мнение, что журналисты просто циничные уроды, которым нравится писать о плохом (такой вариант, признаюсь, тоже нельзя сбрасывать со счетов). Более возвышенная гипотеза говорит, что в демократическом обществе миссия СМИ — следить за злоупотреблениями, поэтому, собственно, писать о плохом — наша работа.

Но наиболее правдоподобная, на мой взгляд, гипотеза, связна с тем, что плохие новости вызывают у людей более сильную ответную реакцию по биологическим и эволюционным причинам. Довольно много исследователей проводили эксперименты, доказывающие, что демонстрация негативных новостей приводит у испытуемых к учащению сердцебиения, повышению давления, потливости — мы испытываем подобие реакции «сражайся или беги», которая проявляется у живых существ при возникновении угрозы. Эволюция, можно предположить, отдавала предпочтение особям, в которых умеренный оптимизм («Что это за место? Нет ли тут новой вкусной еды?») сочетается с сильной ответной реакцией на негативные стимулы («Моего друга только что съели! Хрен я здесь больше появлюсь»).

Поэтому мы гораздо сильнее реагируем на угрозу, на негативное. Опыты на животных доказывают, что негативные события оставляют в мозге куда более долговременные следы, чем позитивные (что понимает всякий, сталкивавшийся с детскими травмами). Так что, когда мы видим заголовок о том, что нас ждет кризис, война, эпидемия — курсор мышки словно тянется к нему сам собой.

Это находит отражение не только в тяге людей к негативным новостям, но и, например, в экономическом поведении. Об этом, в частности, говорит теория перспектив: страх потери у человека сильнее жажды приобретения (что с удовольствием эксплуатируют страховые компании). На политике это тоже сказывается: исследования показывают, что экономические проблемы снижают рейтинг власти сильнее, чем экономический рост поднимает его.

В общем, возвращаясь к медиа, самый очевидный ответ на вопрос о том, почему мы пишем плохие новости, звучит так: потому что вы их читаете! А делаете вы это, потому что так заложено эволюцией. Впрочем, на одном этом нехитром измышлении, конечно, диссертацию не построить. Так что пока это просто тот тематический вектор, по которому я двигаясь, заваливая Google Scholar и «Киберленинку» своими поисковыми запросами.

#медиа

2018 February 16

Как вы знаете, в Екатеринбурге собираются сносить гигантскую недостроенную телебашню.

Я долго пытался найти в YouTube видео со сносом какой-нибудь подобной постройки, но мне не удалось. Градирни сносили. Водонапорные башни сносили. Металлические мачты, конечно, тоже роняли… Есть смутное подозрение, что человечество вообще никогда не разрушало взрывом огромных бетонных вышек из прочнейшего бетона.

Хоть в чем-то мы будем первые.

Так получилось, что на передовом крае науки разрушения оказалась магнитогорская компания «Работы взрывные специальные» (РВС), которая еще недавно была в предбанкротном состоянии и накопила долг по зарплате в 42 миллиона рублей. Однако затем компания получила выгодный заказ от нынешнего владельца телебашни — УГМК. По слухам, как раз примерно на 40 млн рублей (совпадение? — не думаем). На рынке говорят, что компания известна своим демпингом на конкурсах.

Есть, кстати, альтернативная технология демонтажа — постепенное срезание башни сверху. Но это дольше и дороже (миллионов на 100-120). Так что у нас все пройдет дешево и сердито. Бум — вжих — бдыщ!

Планируется, что башня упадет строго на подготовленную подушку из земли (см. фото КС «Амедиа»).

Учитывая, что компания «РВС» до этого не считалась мировым лидером по сносу сложных построек, есть опасения, что на самом деле что-нибудь может пойти не так. И даже если все пойдет так, ударная волна после падения многотонной конструкции на землю повредит какие-нибудь соседние постройки.

Безумно тревожно за уникальный купол екатеринбургского цирка, который находится в 200 метрах от телебашни. Чуть менее тревожно за ЖК «Артек», находящийся в 100 метрах от телебашни (есть слух, что с его фасадом уже фактически можно попрощаться). И почти совсем не тревожно за официозный музей «Россия — моя история», находящийся в 90 метрах от башни и открытый совсем недавно (выделен на фото).

При всей моей любви к Отечеству и его славному прошлому, если падающая башня придавит музей «Россия — моя история», единственная слеза, что вытечет из моего глаза, вытечет оттуда в приступе смеха. (Разумеется, людей во всех прилегающих зданиях на время сноса не будет, а ЖК-мониторы, заменяющие в этом музее все экспонаты, не слишком жалко).

Говорят, что под угрозой также екатеринбургское метро, проходящее совсем рядом, два моста через реку Исеть и еще пара-тройка соседних построек.

Конечно, вряд ли снос будет таким уж апокалиптичным. Но на секунду представим эту картину. Взрыв. Огромная бетонная башня падает на музей «Россия — моя история». Осыпается купол цирка. Рушатся в воду два моста. Низвергнуты своды туннеля метро. Ущерба на миллиарды рублей. Зато сэкономили на сносе!

На всякий случай скажу, что я вовсе не причисляю себя к защитникам телебашни. И очень хочу посмотреть на снос (издалека). Просто надеюсь, что выбор недорогого подрядчика не обернется для города тяжелыми последствиями.

Я долго пытался найти в YouTube видео со сносом какой-нибудь подобной постройки, но мне не удалось. Градирни сносили. Водонапорные башни сносили. Металлические мачты, конечно, тоже роняли… Есть смутное подозрение, что человечество вообще никогда не разрушало взрывом огромных бетонных вышек из прочнейшего бетона.

Хоть в чем-то мы будем первые.

Так получилось, что на передовом крае науки разрушения оказалась магнитогорская компания «Работы взрывные специальные» (РВС), которая еще недавно была в предбанкротном состоянии и накопила долг по зарплате в 42 миллиона рублей. Однако затем компания получила выгодный заказ от нынешнего владельца телебашни — УГМК. По слухам, как раз примерно на 40 млн рублей (совпадение? — не думаем). На рынке говорят, что компания известна своим демпингом на конкурсах.

Есть, кстати, альтернативная технология демонтажа — постепенное срезание башни сверху. Но это дольше и дороже (миллионов на 100-120). Так что у нас все пройдет дешево и сердито. Бум — вжих — бдыщ!

Планируется, что башня упадет строго на подготовленную подушку из земли (см. фото КС «Амедиа»).

Учитывая, что компания «РВС» до этого не считалась мировым лидером по сносу сложных построек, есть опасения, что на самом деле что-нибудь может пойти не так. И даже если все пойдет так, ударная волна после падения многотонной конструкции на землю повредит какие-нибудь соседние постройки.

Безумно тревожно за уникальный купол екатеринбургского цирка, который находится в 200 метрах от телебашни. Чуть менее тревожно за ЖК «Артек», находящийся в 100 метрах от телебашни (есть слух, что с его фасадом уже фактически можно попрощаться). И почти совсем не тревожно за официозный музей «Россия — моя история», находящийся в 90 метрах от башни и открытый совсем недавно (выделен на фото).

При всей моей любви к Отечеству и его славному прошлому, если падающая башня придавит музей «Россия — моя история», единственная слеза, что вытечет из моего глаза, вытечет оттуда в приступе смеха. (Разумеется, людей во всех прилегающих зданиях на время сноса не будет, а ЖК-мониторы, заменяющие в этом музее все экспонаты, не слишком жалко).

Говорят, что под угрозой также екатеринбургское метро, проходящее совсем рядом, два моста через реку Исеть и еще пара-тройка соседних построек.

Конечно, вряд ли снос будет таким уж апокалиптичным. Но на секунду представим эту картину. Взрыв. Огромная бетонная башня падает на музей «Россия — моя история». Осыпается купол цирка. Рушатся в воду два моста. Низвергнуты своды туннеля метро. Ущерба на миллиарды рублей. Зато сэкономили на сносе!

На всякий случай скажу, что я вовсе не причисляю себя к защитникам телебашни. И очень хочу посмотреть на снос (издалека). Просто надеюсь, что выбор недорогого подрядчика не обернется для города тяжелыми последствиями.

В Википедии жаркая дискуссия по поводу того, достойна ли Настя Рыбка своей страницы (может, просто пиарщики Дерипаски чистят)

2018 February 18

Дочитал «Вот я» — последний роман американца Джонатана Сафрана Фоера, который в нулевые прогремел своим «Жутко громко и запредельно близко». То был опыт художественного осмысления трагедии 9/11, рецензии оправданно пестрили словом «пронзительный», а Фоер сразу стал считаться крупным американским писателем. Тем более что и первый его роман, «Полная иллюминация» (о путешествиях американского еврея по Украине, но на самом деле о Холокосте) критикам и публике тоже понравился.

Одиннадцать лет Фоер не выпускал новой прозы; правда, написал документальную книгу «Мясо», пропагандирующую вегетарианство, и выпустил экспериментальный роман «Дерево кодов» — настолько новаторский по форме, что было непросто найти издательство, которые бы такое напечатало (предполагалось, что часть слов в книге должна быть физически вырезана).

Короче, в 2016 году Фоер наконец выпустил новый настоящий роман — «Вот я» (Here I Am), а в конце 2017-го книга добралась до российских прилавков. Я только-только перевернул последнюю страницу и испытываю привычную неловкость, когда тебе не очень-то понравился текст вроде бы признанного автора. В таких случаях я обычно не доверяю себе и на всякий случай лезу посмотреть, что там написали критики — и с облегчением узнаю, что многие из них тоже не спешат петь дифирамбы последнему роману Фоера.

Во-первых, он очень рыхлый и довольно сбивчивый. Ломанный хронотоп — это, конечно, привычное дело, но когда время повествования начинает скакать туда-сюда лет на двадцать буквально в каждом абзаце (особенно под конец книги), от читателя требуется серьезный уровень концентрации, чтобы удерживать нить. Хуже, что главный герой совершает на удивление мало поступков, зато бесконечно много рефлексирует и копается в себе, едва удерживаясь на грани занудства. Да, это объясняется его личной вялостью, но давайте честно: читать про безвольных персонажей не слишком-то интересно, если только речь не идет о комедии.

Во-вторых, роман очень… еврейский. Собственно, сюжет — это история развода американской еврейской семьи, происходящая на фоне апокалиптических событий в далеком Израиле, где случилось разрушительное землетрясение, и теперь само существование государства оказывается под угрозой. Надвигающиеся бар-мицвы, ехидные раввины, еврейские школы, печальные иудейские похороны — весь этот мир, с одной стороны, вызывает интерес, с другой — все-таки слишком уж специфичен, чтобы роман получился по-настоящему универсальным. Наверное, с помощью текста Фоер осмысляет и собственное еврейство, пытаясь разобраться со сложным чувством Родины, характерным для евреев по всему миру. Должны ли они считать Израиль своим Отечеством? Обязаны ли испытывать к нему патриотические чувства? Могут ли евреи быть против Израиля? Чем, наконец, объясняется многовековое существование — словно бы назло другим народам — еврейского народа (ответ-спойлер: в его стремлении к праведности).

В-третьих, кажется, у романа недостаточно хороший перевод на русский. Предыдущие книги Фоера переводил Василий Арканов (кстати, бывший журналист программы «Намедни»), эту — Николай Мезин, опытный переводчик, но больше работающий с нон-фикшном. А текст, кажется, очень сложный для перевода, в нем много речевых шуток, которые непросто перенести из языка в язык.

Тем не менее, в книге есть хорошие, местами очень смешные (и, как всегда у Фоера, одновременно грустные) диалоги, а еще немало фраз и метафор, на которых приятно остановиться, чтобы закрыть глаза и получше понять авторский замысел. Если вы мужчина-интеллектуал около сорока, у вас есть дети и брак длится уже более десяти лет — роман наверняка покажется вам невероятно актуальным. А если в вас еще и есть еврейская кровь, то это будет стопроцентное попадание.

Одиннадцать лет Фоер не выпускал новой прозы; правда, написал документальную книгу «Мясо», пропагандирующую вегетарианство, и выпустил экспериментальный роман «Дерево кодов» — настолько новаторский по форме, что было непросто найти издательство, которые бы такое напечатало (предполагалось, что часть слов в книге должна быть физически вырезана).

Короче, в 2016 году Фоер наконец выпустил новый настоящий роман — «Вот я» (Here I Am), а в конце 2017-го книга добралась до российских прилавков. Я только-только перевернул последнюю страницу и испытываю привычную неловкость, когда тебе не очень-то понравился текст вроде бы признанного автора. В таких случаях я обычно не доверяю себе и на всякий случай лезу посмотреть, что там написали критики — и с облегчением узнаю, что многие из них тоже не спешат петь дифирамбы последнему роману Фоера.

Во-первых, он очень рыхлый и довольно сбивчивый. Ломанный хронотоп — это, конечно, привычное дело, но когда время повествования начинает скакать туда-сюда лет на двадцать буквально в каждом абзаце (особенно под конец книги), от читателя требуется серьезный уровень концентрации, чтобы удерживать нить. Хуже, что главный герой совершает на удивление мало поступков, зато бесконечно много рефлексирует и копается в себе, едва удерживаясь на грани занудства. Да, это объясняется его личной вялостью, но давайте честно: читать про безвольных персонажей не слишком-то интересно, если только речь не идет о комедии.

Во-вторых, роман очень… еврейский. Собственно, сюжет — это история развода американской еврейской семьи, происходящая на фоне апокалиптических событий в далеком Израиле, где случилось разрушительное землетрясение, и теперь само существование государства оказывается под угрозой. Надвигающиеся бар-мицвы, ехидные раввины, еврейские школы, печальные иудейские похороны — весь этот мир, с одной стороны, вызывает интерес, с другой — все-таки слишком уж специфичен, чтобы роман получился по-настоящему универсальным. Наверное, с помощью текста Фоер осмысляет и собственное еврейство, пытаясь разобраться со сложным чувством Родины, характерным для евреев по всему миру. Должны ли они считать Израиль своим Отечеством? Обязаны ли испытывать к нему патриотические чувства? Могут ли евреи быть против Израиля? Чем, наконец, объясняется многовековое существование — словно бы назло другим народам — еврейского народа (ответ-спойлер: в его стремлении к праведности).

В-третьих, кажется, у романа недостаточно хороший перевод на русский. Предыдущие книги Фоера переводил Василий Арканов (кстати, бывший журналист программы «Намедни»), эту — Николай Мезин, опытный переводчик, но больше работающий с нон-фикшном. А текст, кажется, очень сложный для перевода, в нем много речевых шуток, которые непросто перенести из языка в язык.

Тем не менее, в книге есть хорошие, местами очень смешные (и, как всегда у Фоера, одновременно грустные) диалоги, а еще немало фраз и метафор, на которых приятно остановиться, чтобы закрыть глаза и получше понять авторский замысел. Если вы мужчина-интеллектуал около сорока, у вас есть дети и брак длится уже более десяти лет — роман наверняка покажется вам невероятно актуальным. А если в вас еще и есть еврейская кровь, то это будет стопроцентное попадание.

«Секретное досье» (The Post) — добротный фильм. Не шедевр, нет — но очень крепкое кино, которое заканчивается ровно там, где начинается классический фильм «Вся президентская рать» (1976) про Уотергейт. Так что «Досье» вполне можно считать приквелом «Рати». Фильм рассказывает о публикации Pentagon Papers, досье о вьетнамской войне, — и то был первый гроздь в крышку гроба Никсона. Уотергейт — второй (и последний). В обоих случаях поучаствовала The Washington Post.

Правда, тут как раз есть некоторая странность. Если Уотергейт без сомнений был историей именно The Washington Post, то Pentagon Papers первой публиковала The New York Times, а The Post присоединилась уже после. Исторически главный герой этого сюжета — именно The NYT, и кино должно быть про нью-йоркскую газету, но Спилберг передвигает фокус на The Post. Зачем? Может быть, чтобы продемонстрировать дополнительный внутренний конфликт хозяйки газеты Кэтэрин Грэхэм (Мэрил Стрип), принимающей решение опубликовать материалы в непростой для издания преиод. Потому что Голливуд сегодня ведь не может не поставить Женщину в центр сценария, верно? В результате ребята из The New York Times справедливо обиделись и намекнули, что в эпоху fake news Спилберг выпустил fake movie, настолько сильно сместив акценты, что история порядочно исказилась.

Впрочем, это дрязги американских газетчиков, вряд ли так уж интересные российским зрителям. Да и вообще, в России кино совсем для узкой аудитории — журналистов да политических активистов. Может быть, этим объясняется существенный, почти в целый балл, разрыв между рейтингами фильма на «Кинопоиске» и IMDB (6,5 против 7,3). Но если интересуетесь медиа или политикой, сходите обязательно.

Правда, тут как раз есть некоторая странность. Если Уотергейт без сомнений был историей именно The Washington Post, то Pentagon Papers первой публиковала The New York Times, а The Post присоединилась уже после. Исторически главный герой этого сюжета — именно The NYT, и кино должно быть про нью-йоркскую газету, но Спилберг передвигает фокус на The Post. Зачем? Может быть, чтобы продемонстрировать дополнительный внутренний конфликт хозяйки газеты Кэтэрин Грэхэм (Мэрил Стрип), принимающей решение опубликовать материалы в непростой для издания преиод. Потому что Голливуд сегодня ведь не может не поставить Женщину в центр сценария, верно? В результате ребята из The New York Times справедливо обиделись и намекнули, что в эпоху fake news Спилберг выпустил fake movie, настолько сильно сместив акценты, что история порядочно исказилась.

Впрочем, это дрязги американских газетчиков, вряд ли так уж интересные российским зрителям. Да и вообще, в России кино совсем для узкой аудитории — журналистов да политических активистов. Может быть, этим объясняется существенный, почти в целый балл, разрыв между рейтингами фильма на «Кинопоиске» и IMDB (6,5 против 7,3). Но если интересуетесь медиа или политикой, сходите обязательно.

2018 February 19

Екатеринбургскую телебашню будут сносить 23 февраля, с 11 до 13 часов дня 🍿 https://www.znak.com/2018-02-19/vlasti_ozvuchili_tochnye_vremya_i_datu_snosa_telebashni_v_ekaterinburge

По поводу предвыборного мероприятия в ЭКСПО и поста Леонида Волкова (https://www.leonidvolkov.ru/p/270/). Поговорил со знакомым юристом, его мнение:

Вряд ли здесь получится найти какое-то нарушение. Потому что:

а). Избирательная комиссия по закону занимается информированием о выборах. Официальная цель мероприятия и конкурса, на который обращает внимание Волков, — повышение эффективности работы УИКов по информированию участников избирательного процесса.

б). Облизбирком всегда выплачивает премии УИКам, которые отработали лучше всего (явка, отсутствие нарушений). Это традиционная практика, которая никогда не вызывала нареканий. В данном случае, видимо, было решено провести такое поощрение через официальный конкурс.

в). Волков обращает внимание на норму закона, гласящую: «В период избирательной кампании, кампании референдума не допускается проведение лотерей и других основанных на риске игр, в которых выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов голосования, результатов выборов, референдума либо которые иным образом связаны с выборами, референдумом».

Подразумевается, что этот конкурс является игрой, результаты которой связаны с выборами. Однако, как утверждает мой собеседник-юрист, явка официально не относится к результатам выборов. Результат выборов — это то, сколько голосов набрал тот или иной кандидат (об этом говорится в ст. 72 закона «Об основных гарантиях»). Поэтому, мол, конкурс, направленный на повышение явки, по идее, нарушением не является.

г). Конкурс был заранее заложен в программе «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» свердловского избиркома на 2018 год. То есть, вероятно, было предусмотрено его бюджетное финансирование.

Впрочем, как известно, два юриста — три мнения, поэтому могут быть и другие интерпретации. Дело в том, что ранее вопрос об уровне явки не стоял так остро, поэтому работа избиркомов по привлечению населения к выборам воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Если бы удалось в суде доказать, что явка тоже является результатом выборов, и избирком не должен искусственно ее подстегивать, другое дело. Но какой же суд сегодня с этим согласиться?

Что касается самого мероприятия, то работу с председателями УИКов проводили всегда, просто раньше их объезжали (или собирали в территориях) председатели ТИКов. Сейчас решили сделать это централизованно, в одном месте. Ну, и привлекли внимание.

Вряд ли здесь получится найти какое-то нарушение. Потому что:

а). Избирательная комиссия по закону занимается информированием о выборах. Официальная цель мероприятия и конкурса, на который обращает внимание Волков, — повышение эффективности работы УИКов по информированию участников избирательного процесса.

б). Облизбирком всегда выплачивает премии УИКам, которые отработали лучше всего (явка, отсутствие нарушений). Это традиционная практика, которая никогда не вызывала нареканий. В данном случае, видимо, было решено провести такое поощрение через официальный конкурс.

в). Волков обращает внимание на норму закона, гласящую: «В период избирательной кампании, кампании референдума не допускается проведение лотерей и других основанных на риске игр, в которых выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов голосования, результатов выборов, референдума либо которые иным образом связаны с выборами, референдумом».

Подразумевается, что этот конкурс является игрой, результаты которой связаны с выборами. Однако, как утверждает мой собеседник-юрист, явка официально не относится к результатам выборов. Результат выборов — это то, сколько голосов набрал тот или иной кандидат (об этом говорится в ст. 72 закона «Об основных гарантиях»). Поэтому, мол, конкурс, направленный на повышение явки, по идее, нарушением не является.

г). Конкурс был заранее заложен в программе «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» свердловского избиркома на 2018 год. То есть, вероятно, было предусмотрено его бюджетное финансирование.

Впрочем, как известно, два юриста — три мнения, поэтому могут быть и другие интерпретации. Дело в том, что ранее вопрос об уровне явки не стоял так остро, поэтому работа избиркомов по привлечению населения к выборам воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Если бы удалось в суде доказать, что явка тоже является результатом выборов, и избирком не должен искусственно ее подстегивать, другое дело. Но какой же суд сегодня с этим согласиться?

Что касается самого мероприятия, то работу с председателями УИКов проводили всегда, просто раньше их объезжали (или собирали в территориях) председатели ТИКов. Сейчас решили сделать это централизованно, в одном месте. Ну, и привлекли внимание.

Продолжается кейс «Как разозлить городское сообщество и настроить людей против УГМК» (ролик про защитников телебашни) https://youtu.be/tEj5nPhJOuA

Парфенов ютуб завёл, очень любопытно https://youtu.be/sqEt9l57YNY

2018 February 20

Скажем спасибо популярному блогеру Илье Варламову за то, что рассказал своим читателям о проблеме екатеринбургской телебашни. Несколько комментариев к его посту и по теме башни вообще:

1. Варламов в целом прав в том, что было бы круто превратить телебашню в какой-то мощный арт-объект, яркий символ города. Да, круто. Мы ведь и раньше не один год обсуждали это в Екатеринбурге. К сожалению, это невозможно сделать бесплатно. Даже по самым скромным оценкам, переделка башни в некий визуальный объект, не обладающий никакими другими функциями, обойдется не меньше чем в 1-2 млрд рублей. Бизнес не готов дать такие деньги просто «на символ». И власть не готова их потратить. Думаю, что не поддержали бы такое решение и горожане в своей массе. Споры в фейсбуке одно, но если бы мы вышли к людям и спросили: «Хорошо, ребята, построим две новые школы или превратим телебашню в узнаваемый символ города?» — боюсь, что большинство горожан на улице (не читателей этого телеграм-канала), сказало бы, что школы, конечно, важнее или нужнее. Школы в данном примере можно заменить на уборочную технику, хоспис, новую систему водоочистки или еще что-нибудь полезное, не не столь заметное, как переделанная телебашня.

2. В посте Варламова есть существенное противоречие. Он сначала напоминает, что был конкурс проектов на реконструкцию башни, затем сожалеет, что стоящих идей не появилось и говорит: «Я уверен, что, объяви городские власти конкурс идей, город без проблем получил бы новый яркий символ». Но ведь конкурс был. Да и помимо конкурса множество дизайнеров и архитекторов думали над тем, как преобразовать башню. Мы получили несколько интересных идей (включая храм, загс, канатную дорогу), но опять же столкнулись с тем, что вкладывать деньги в неокупаемый символичный объект никто не хочет. Возможно, для этого нужен другой уровень мышления бизнеса, власти и общества, до которого мы пока просто не добрались.

3. Варламов описывает ситуацию так, будто у властей есть альтернатива «реконструировать башню или снести ее». Но на самом деле скорее существует альтернатива — «снести или оставить как есть». Если мы представим, что сейчас протестующие каким-то образом добьются своего и отстоят башню, скорее всего, власть и инвесторы просто махнут рукой на этот проект. Может быть, отложить решение до лучших времен — не самый плохой вариант, но жалко, что скорее всего из-за этого еще на годы будет отложено освоение участка вокруг башни

4. Люди, которые занимаются PR-сопровождением сноса башни, умудрились превратить тему из просто проблемной в конфликтную. Ситуация уже нанесла ущерб репутации УГМК и региональных властей. Тем вышла на федеральный уровень. Недоговорки, оскорбительные выпады, туманные планы — все это настораживает горожан и потихоньку убеждает их в том, что принято какое-то сомнительное решение. Ведь даже эскиз новой ледовой арены до сих пор никому не показали! Ситуация все больше напоминает историю с Храмом-на-Воде, когда общественное мнение раскачалось до того, что проект пришлось менять коренным образом.

5. Представим, каким может быть компромиссное решение? Отложить на время снос башни? На время ЧМ-2018 придумать какой-то недорогой временный ход по изменению ее облика? Параллельно разрабатывать финансовую модель, при которой инвестор бы занимался освоением окружающей территории, а государство помогло бы ему — если это действительно нужно гражданам — в сохранении башни и ее реконструкции, превращении в городской символ. Но существует ли схема, по которой это можно сделать без миллиардных трат из бюджета? Может быть, например, УГМК могла бы получить от правительства временные льготы или преференции в других проектах, если бы согласилась потратить деньги на реконструкцию башни вместо ее уничтожения?

1. Варламов в целом прав в том, что было бы круто превратить телебашню в какой-то мощный арт-объект, яркий символ города. Да, круто. Мы ведь и раньше не один год обсуждали это в Екатеринбурге. К сожалению, это невозможно сделать бесплатно. Даже по самым скромным оценкам, переделка башни в некий визуальный объект, не обладающий никакими другими функциями, обойдется не меньше чем в 1-2 млрд рублей. Бизнес не готов дать такие деньги просто «на символ». И власть не готова их потратить. Думаю, что не поддержали бы такое решение и горожане в своей массе. Споры в фейсбуке одно, но если бы мы вышли к людям и спросили: «Хорошо, ребята, построим две новые школы или превратим телебашню в узнаваемый символ города?» — боюсь, что большинство горожан на улице (не читателей этого телеграм-канала), сказало бы, что школы, конечно, важнее или нужнее. Школы в данном примере можно заменить на уборочную технику, хоспис, новую систему водоочистки или еще что-нибудь полезное, не не столь заметное, как переделанная телебашня.

2. В посте Варламова есть существенное противоречие. Он сначала напоминает, что был конкурс проектов на реконструкцию башни, затем сожалеет, что стоящих идей не появилось и говорит: «Я уверен, что, объяви городские власти конкурс идей, город без проблем получил бы новый яркий символ». Но ведь конкурс был. Да и помимо конкурса множество дизайнеров и архитекторов думали над тем, как преобразовать башню. Мы получили несколько интересных идей (включая храм, загс, канатную дорогу), но опять же столкнулись с тем, что вкладывать деньги в неокупаемый символичный объект никто не хочет. Возможно, для этого нужен другой уровень мышления бизнеса, власти и общества, до которого мы пока просто не добрались.

3. Варламов описывает ситуацию так, будто у властей есть альтернатива «реконструировать башню или снести ее». Но на самом деле скорее существует альтернатива — «снести или оставить как есть». Если мы представим, что сейчас протестующие каким-то образом добьются своего и отстоят башню, скорее всего, власть и инвесторы просто махнут рукой на этот проект. Может быть, отложить решение до лучших времен — не самый плохой вариант, но жалко, что скорее всего из-за этого еще на годы будет отложено освоение участка вокруг башни

4. Люди, которые занимаются PR-сопровождением сноса башни, умудрились превратить тему из просто проблемной в конфликтную. Ситуация уже нанесла ущерб репутации УГМК и региональных властей. Тем вышла на федеральный уровень. Недоговорки, оскорбительные выпады, туманные планы — все это настораживает горожан и потихоньку убеждает их в том, что принято какое-то сомнительное решение. Ведь даже эскиз новой ледовой арены до сих пор никому не показали! Ситуация все больше напоминает историю с Храмом-на-Воде, когда общественное мнение раскачалось до того, что проект пришлось менять коренным образом.

5. Представим, каким может быть компромиссное решение? Отложить на время снос башни? На время ЧМ-2018 придумать какой-то недорогой временный ход по изменению ее облика? Параллельно разрабатывать финансовую модель, при которой инвестор бы занимался освоением окружающей территории, а государство помогло бы ему — если это действительно нужно гражданам — в сохранении башни и ее реконструкции, превращении в городской символ. Но существует ли схема, по которой это можно сделать без миллиардных трат из бюджета? Может быть, например, УГМК могла бы получить от правительства временные льготы или преференции в других проектах, если бы согласилась потратить деньги на реконструкцию башни вместо ее уничтожения?

Офигенная предвыборная кампания: последнее публичное мероприятие Путина — пять дней назад, коллегия Генпрокуратуры, а что-то более менее похожее на встречу с избирателями — аж 12 февраля, с «Лидерами России» (хотя те еще избиратели, конечно). Все остальное, встречи в кабинете, больше похоже на консервы.

Месяц до выборов, кандидат на неделю пропадает — такое, кажется, только Иван Рыбкин себе позволял.

Месяц до выборов, кандидат на неделю пропадает — такое, кажется, только Иван Рыбкин себе позволял.

2018 February 21

Читая очередную биографию Кима Филби, наткнулся на упоминание о Эльясе Базне — турке албанского происхождения, который в годы Второй мировой войны шпионил на немцев. Шпионить ему было удобно: он был камердинером английского посла в Анкаре, Хью Нэтчбула-Хьюджессена. Посол не особо запаривался за правила безопасности и брал домой читать секретные документы. А его камердинер их тихонько фотографировал. Немцы дали ему кодовое имя Цицерон.

История была довольно громкая. Цицерон передал немцам кучу важнейшей информации, некоторая была настолько серьезной, что нацисты до конца не верили, что их не дезинформируют. Он, например, передал некоторые материалы Тегеранской конференции. Его данные ложились непосредственно на стол Гитлера.

Базне немцы щедро платили наличными, и он бережно откладывал свои гонорары до лучшего времени. Скопил много, эквивалент 1,2 миллионов долларов (в те времена это было намного больше, чем сейчас). После войны албанец решил вложить деньги в открытие отеля. Но когда пришел с наличными в банк, выяснилось, что все это время немцы рассчитывались поддельными купюрами. Базну ненадолго посадили за решетку как фальшивомонетчика.

Когда он вышел, пришлось ему жить скромно. Давал уроки музыки в Стамбуле, торговал подержанными машинами и служил ночным сторожем. Много раз пытался вытребовать у немецкого правительства свои деньги за шпионаж, в 1961 году даже подал на правительство ФРГ в суд — но проиграл.

В 1960 году он переехал в Мюнхен, в 1962 году выпустил мемуары о своих приключениях «Я был Цицероном». Еще до этого утечки из британского посольства были раскрыты и привели к жуткому скандалу в кругах разведки. Умер Базна-Цицерон в Германии 1970 году.

Сюжет этот довольно известен для тех, кто увлекается историей спецслужб. Мне в судьбе Базны интересна не столько его шпионская деятельность, сколько жизнь после войны. Сидит себе скромный албанский дедушка, — бывший шпион, несостоявшийся миллионер — дает уроки музыки, протирает стекла подержанных автомобилей и злится, должно быть, на весь мир. А особенно на чертовых нацистов, которые оказались не только злобными, но и жадными.

#заметки

https://en.wikipedia.org/wiki/Elyesa_Bazna

История была довольно громкая. Цицерон передал немцам кучу важнейшей информации, некоторая была настолько серьезной, что нацисты до конца не верили, что их не дезинформируют. Он, например, передал некоторые материалы Тегеранской конференции. Его данные ложились непосредственно на стол Гитлера.

Базне немцы щедро платили наличными, и он бережно откладывал свои гонорары до лучшего времени. Скопил много, эквивалент 1,2 миллионов долларов (в те времена это было намного больше, чем сейчас). После войны албанец решил вложить деньги в открытие отеля. Но когда пришел с наличными в банк, выяснилось, что все это время немцы рассчитывались поддельными купюрами. Базну ненадолго посадили за решетку как фальшивомонетчика.

Когда он вышел, пришлось ему жить скромно. Давал уроки музыки в Стамбуле, торговал подержанными машинами и служил ночным сторожем. Много раз пытался вытребовать у немецкого правительства свои деньги за шпионаж, в 1961 году даже подал на правительство ФРГ в суд — но проиграл.

В 1960 году он переехал в Мюнхен, в 1962 году выпустил мемуары о своих приключениях «Я был Цицероном». Еще до этого утечки из британского посольства были раскрыты и привели к жуткому скандалу в кругах разведки. Умер Базна-Цицерон в Германии 1970 году.

Сюжет этот довольно известен для тех, кто увлекается историей спецслужб. Мне в судьбе Базны интересна не столько его шпионская деятельность, сколько жизнь после войны. Сидит себе скромный албанский дедушка, — бывший шпион, несостоявшийся миллионер — дает уроки музыки, протирает стекла подержанных автомобилей и злится, должно быть, на весь мир. А особенно на чертовых нацистов, которые оказались не только злобными, но и жадными.

#заметки

https://en.wikipedia.org/wiki/Elyesa_Bazna

Вот как раз сегодня думал, что есть уже целая прослойка политических активистов с пусть небольшим, но вполне реальным тюремным опытом, и это похоже скорее не на советские времена, а на царскую Россию. Где-нибудь в 2040-е про этих людей будут говорить, что «он еще при путинском режиме в тюрьмах сидел»; только вот неизвестно, с какой интонацией.

https://www.facebook.com/leonid.m.volkov/posts/1693565613999398

https://www.facebook.com/leonid.m.volkov/posts/1693565613999398

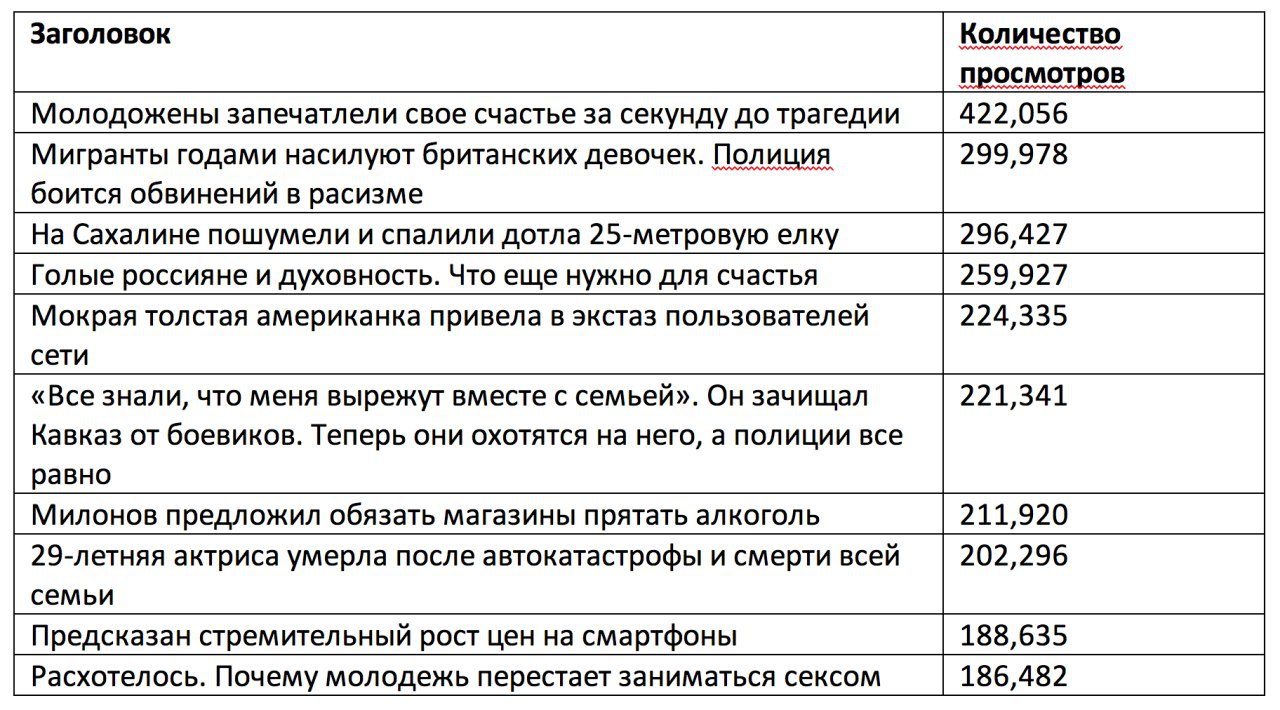

Для диссертации собираю данные по популярности новостей на крупных сайтах. Это топ Lenta.Ru за январь (LiveInternet) #медиа

Многие уже видели эту информацию в фейсбуке, но я все же повторю. Лена Макеенко — блестящий литературный критик, редактор проекта «Полка» , постоянный автор сайта «Горький» и просто очень хороший человек — борется с серьезной болезнью. Это рак, причем очень редкая и агрессивная форма, и длится вся эта история уже год. За этот год, без отрыва от тяжелых медицинских историй, Лена написала несколько изумительных текстов для еще не открывшейся «Полки», первой нашла и воспела роман про «Петровых в гриппе» и сборник рассказов Натальи Мещаниновой, составила лекционную программу Красноярской книжной ярмарки и вообще сделала множество важных вещей (не будем забывать про одноименный телеграм-канал! @wordyworld). Так вот: теперь нам всем необходимо сделать одну очень важную вещь для нее. Лена Макеенко улетела на лечение в Берлин, спасибо всем, кто уже помог Лене с медицинскими консультациями и связал ее с нужными врачами, сейчас картина более-менее ясна. Необходимые для нее процедуры могут быть сделаны именно в Германии, делать их нужно срочно. Чтобы провести этот очень важный для Лены курс лечения, нужны деньги. Точная сумма станет известна после первых обследований на месте, но уже сейчас понятно, что речь идет о нескольких десятках тысяч евро. Все отчеты о собранных деньгах, счета и чеки мы выложим при первой же просьбе и при любой необходимости. Даже если вы можете просто поделиться этой информацией — это уже здорово, а любое финансовое участие будет попросту бесценно. Деньги можно перевести несколькими способами:

Карта Сбера: 4276 4400 1027 3917

PayPal: перевод на адрес olesyagievsky@gmail.com

Счет в Сбере:

Елена Владимировна Макеенко

Номер счета карты: 40817810944070143743

Банк получателя: Сбербанк России

БИК: 045004641

Корр. счет: 30101810500000000641

ИНН: 7707083893

КПП: 540602001

И спасибо вам заранее

Карта Сбера: 4276 4400 1027 3917

PayPal: перевод на адрес olesyagievsky@gmail.com

Счет в Сбере:

Елена Владимировна Макеенко

Номер счета карты: 40817810944070143743

Банк получателя: Сбербанк России

БИК: 045004641

Корр. счет: 30101810500000000641

ИНН: 7707083893

КПП: 540602001

И спасибо вам заранее

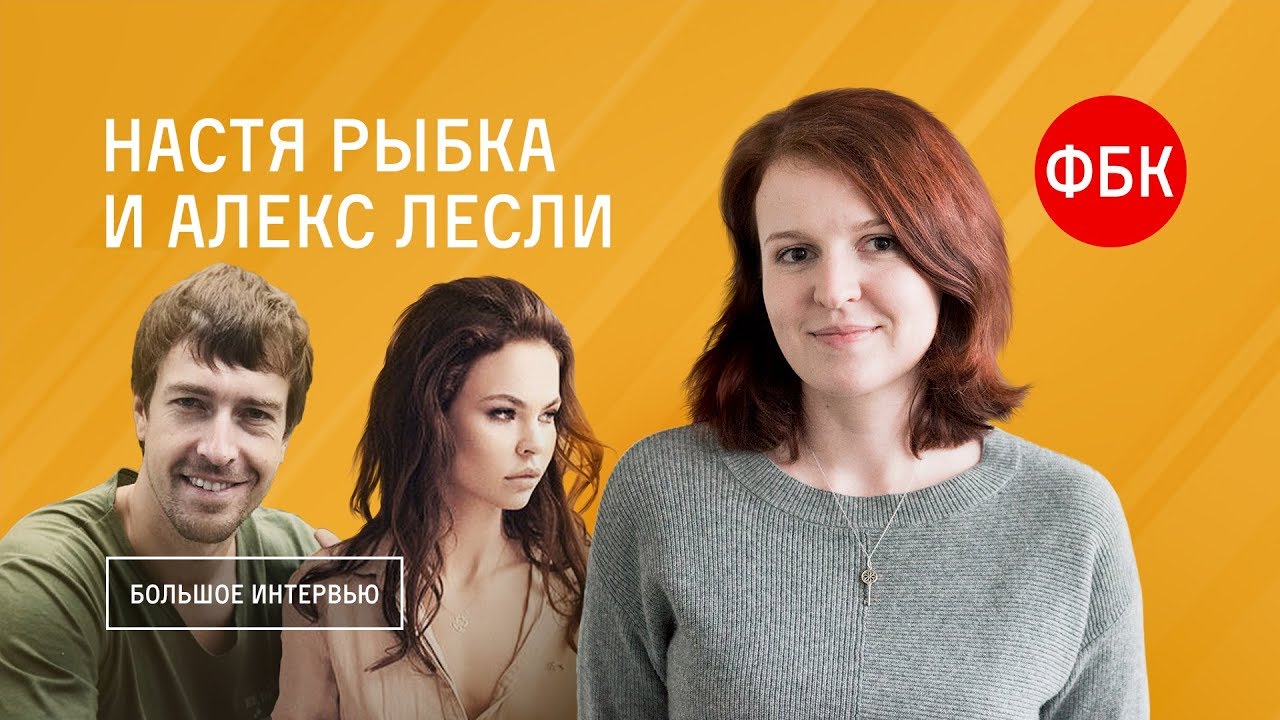

Помимо всего прочего, интервью Рыбки и Лесли круто сделано по картинке и продакшну. Даже интервьюируемые снимаются с двух камер, плюс интервьюера снимают две камеры; нормальный звук, нормальный свет, динамичный монтаж. Хороший контраст и правильная дистанция между спрашивающим и отвечающими. Разумные комментарии. Короче, ФБК классно сработали именно как медиа.

https://youtu.be/LNi3pA_m_FE

https://youtu.be/LNi3pA_m_FE

2018 February 22

Не буду делать вид, что разбираюсь в радикальных движениях, знаю что-нибудь про антифашистов и сообщество «Сеть». Может быть, там правда какие-нибудь террористы, кто знает. Но если дело действительно расследуется такими методами, то само следствие и поведение государства ничем не лучше террора.

https://t.co/YkHc2aNer4

https://t.co/YkHc2aNer4

Одна из школ Екатеринбурга оказалась третьим в России учебным заведением, где дети исполняли песню «Дядя Вова, мы с тобой». Ученики 1-3 классов пели патриотическую композицию о Владимире Путине на празднике, посвященном Дню защитника отечества. К сожалению, видео или других подтверждений нет, потому что родители не хотят идти на конфликт с руководством школы (агитация в учебных заведениях, кстати, запрещена).

Интересно, что, по рассказам очевидцев, дети не совсем понимали смысл песни, поэтому с строчке «Население шара гегемон достал!» радостно и патриотично пели «бегемот достал».

Интересно, что, по рассказам очевидцев, дети не совсем понимали смысл песни, поэтому с строчке «Население шара гегемон достал!» радостно и патриотично пели «бегемот достал».