Size: a a a

2021 August 09

Рекомендуем канал наших коллег Небрехня

Актуальная аналитика, инсайды из банковской сферы и собственные расследования о ключевых фигурах рынка.

Как подделывают статистику в экономике, какова роль ФСБ в переделе рынка алкоголя, за что банкиры "заказывают" сотрудников АСВ и многое другое читайте на канале Небрехня

Актуальная аналитика, инсайды из банковской сферы и собственные расследования о ключевых фигурах рынка.

Как подделывают статистику в экономике, какова роль ФСБ в переделе рынка алкоголя, за что банкиры "заказывают" сотрудников АСВ и многое другое читайте на канале Небрехня

2021 August 10

Как менялись цены на автомобили с пробегом в России?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование динамики цен на легковые автомобили с пробегом России с сентября 2014-го по июнь 2021 года. Как выяснилось, средняя цена таких машин в нашей стране за это время выросла на 66%, а по автомобилям в возрасте до 7 лет (пользуются особой популярностью у дилеров) рост цен оказался вдвое выше (+132%).

За отправную точку был взят именно сентябрь 2014 года, поскольку тогда падение рубля по отношению к мировым валютам было наиболее резким, что сразу отразилось на ценах. До 2020 года средние цены на б/у машины в основном росли постепенно, а основной скачок случился в 4 квартале 2020 года, причем ситуация не стабилизировалась, как это происходило ежегодно, а цены продолжили расти.

На графике видно, как вел себя сегмент автомобилей «до 7 лет». Здесь ситуация развивалась практически параллельно той, что была в целом на «вторичке», но рост цен в конце каждого года был заметно резче. В результате этого в 1 полугодии нынешнего года средняя цена подержанного легкового автомобиля в РФ составила почти 724 тыс. рублей, увеличившись за 7 лет на 66%. А вот по машинам «до 7 лет» эти показатели – в 2 раза выше: средняя цена оказалась равной 1 млн 456 тыс. рублей, что на 132% больше, чем в 2014 году.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование динамики цен на легковые автомобили с пробегом России с сентября 2014-го по июнь 2021 года. Как выяснилось, средняя цена таких машин в нашей стране за это время выросла на 66%, а по автомобилям в возрасте до 7 лет (пользуются особой популярностью у дилеров) рост цен оказался вдвое выше (+132%).

За отправную точку был взят именно сентябрь 2014 года, поскольку тогда падение рубля по отношению к мировым валютам было наиболее резким, что сразу отразилось на ценах. До 2020 года средние цены на б/у машины в основном росли постепенно, а основной скачок случился в 4 квартале 2020 года, причем ситуация не стабилизировалась, как это происходило ежегодно, а цены продолжили расти.

На графике видно, как вел себя сегмент автомобилей «до 7 лет». Здесь ситуация развивалась практически параллельно той, что была в целом на «вторичке», но рост цен в конце каждого года был заметно резче. В результате этого в 1 полугодии нынешнего года средняя цена подержанного легкового автомобиля в РФ составила почти 724 тыс. рублей, увеличившись за 7 лет на 66%. А вот по машинам «до 7 лет» эти показатели – в 2 раза выше: средняя цена оказалась равной 1 млн 456 тыс. рублей, что на 132% больше, чем в 2014 году.

Сравнение смертности от ковида в Великобритании до и после вакцинации

Последний кирпичик, без которого выстроить здание контроля и учёта не получится, уже здесь! Наконец-то мы объединим все предыдущие замечания и узнаем как в исчерпывающем виде записывать происходящие в экономике операции. Особое внимание — финансовой составляющей.

https://youtu.be/hV8uzK-Rup0

https://youtu.be/hV8uzK-Rup0

Интересно, что во многом задача выбора основных направлений государственных инвестиций (с конверсией в последующий рост общего выпуска и производительности) в России решается естественным путём.

Массовый износ инфраструктуры, последствия климатических изменений, необходимость повышения транспортной связности регионов и тому подобные вещи сами просят триллионных вложений. Тем более, что именно в такие суммы (правда, в долларах) обходятся схожие программы в США.

Однако на практике вместо серьёзных вложений мы видим бесконечные нацпроекты (т.е. просто переупаковку уже существующих трат), поручения и отчёты (зачастую без детальной бюджетной росписи) и пожелания о привлечении иностранных инвестиций в "зелёные технологии" (сами "зелёные" цели у нас планируют достигать в основном бухгалтерскими методами).

Если когда-нибудь у власти окажется правительство, нацеленное на всякое там опережающее развитие, будет довольно просто заодно со всем этим продать любую идеологию, обосновывающую необходимость по-бытовому очевидных, в общем-то, действий.

https://t.me/banksta/16879

#комментарий #НовыйКурс

Массовый износ инфраструктуры, последствия климатических изменений, необходимость повышения транспортной связности регионов и тому подобные вещи сами просят триллионных вложений. Тем более, что именно в такие суммы (правда, в долларах) обходятся схожие программы в США.

Однако на практике вместо серьёзных вложений мы видим бесконечные нацпроекты (т.е. просто переупаковку уже существующих трат), поручения и отчёты (зачастую без детальной бюджетной росписи) и пожелания о привлечении иностранных инвестиций в "зелёные технологии" (сами "зелёные" цели у нас планируют достигать в основном бухгалтерскими методами).

Если когда-нибудь у власти окажется правительство, нацеленное на всякое там опережающее развитие, будет довольно просто заодно со всем этим продать любую идеологию, обосновывающую необходимость по-бытовому очевидных, в общем-то, действий.

https://t.me/banksta/16879

#комментарий #НовыйКурс

2021 August 11

Гуцериев ушел из капитала "Русснефти"

Михаил Гуцериев продал свои акции в "Русснефти". Полностью долю в 37,15% купил его брат Саит-Салам. Управлять компанией он будет через Vemonar Holdings, базирующийся на Кипре.

Причины понятны — уход от санкций из-за поддержки Лукашенко, что не нравится европейским странам. Одно только предложение белорусского президента по переименованию Любани в Гуцериевск чего стоит. Но такова цена миллиардов инвестиций в республику - Лукашенко довольно открыто гордился партнерством с российским бизнесменом и не скрывал интересов бизнесмена в стране.

При этом Гуцериев прекрасно понимал, что его связи не останутся незамеченными и отдал свои акции еще до вступления ограничений в силу. Таким образом, бизнесмен заранее просчитал свои риски.

Чем еще владеет Гуцериев в Белоруссии:

📎Нежинский горно-обогатительный комбинат

📎сеть АЗС "Славнефти"

📎гостиничный комплекс "Ренессанс Минск"

📎усадьба "Красносельское", где останавливается Лукашенко

📎бизнес-центр для "Славкалия"

📎терминал национального аэропорта "Минск"

📎криптобиржа Currency.com

Странно, что он не распродал по-быстрому все остальные активы. Но, по всей видимости, для него было важным вовремя передать долю исключительно в "Русснефти" семье, как один из главных видов своего бизнеса. @nebrexnya

Михаил Гуцериев продал свои акции в "Русснефти". Полностью долю в 37,15% купил его брат Саит-Салам. Управлять компанией он будет через Vemonar Holdings, базирующийся на Кипре.

Причины понятны — уход от санкций из-за поддержки Лукашенко, что не нравится европейским странам. Одно только предложение белорусского президента по переименованию Любани в Гуцериевск чего стоит. Но такова цена миллиардов инвестиций в республику - Лукашенко довольно открыто гордился партнерством с российским бизнесменом и не скрывал интересов бизнесмена в стране.

При этом Гуцериев прекрасно понимал, что его связи не останутся незамеченными и отдал свои акции еще до вступления ограничений в силу. Таким образом, бизнесмен заранее просчитал свои риски.

Чем еще владеет Гуцериев в Белоруссии:

📎Нежинский горно-обогатительный комбинат

📎сеть АЗС "Славнефти"

📎гостиничный комплекс "Ренессанс Минск"

📎усадьба "Красносельское", где останавливается Лукашенко

📎бизнес-центр для "Славкалия"

📎терминал национального аэропорта "Минск"

📎криптобиржа Currency.com

Странно, что он не распродал по-быстрому все остальные активы. Но, по всей видимости, для него было важным вовремя передать долю исключительно в "Русснефти" семье, как один из главных видов своего бизнеса. @nebrexnya

2021 August 12

Инфляция в США нормализуется

Временный всплеск инфляции, связанный с возобновлением экономической деятельности после локдауна, начинает ослабевать.

Базовый CPI (индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и топливо) вырос на 0,3% в месячном выражении и на 4,3% в годовом.

Временный всплеск инфляции, связанный с возобновлением экономической деятельности после локдауна, начинает ослабевать.

Базовый CPI (индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и топливо) вырос на 0,3% в месячном выражении и на 4,3% в годовом.

Кондитеры начали менять рецепты конфет из-за роста цен

Для российских покупателей даже пальмовое масло оказалось слишком дорогим.

Себестоимость производства кондитерских изделий в пандемию выросла примерно на 30%: подорожали растительные жиры, в том числе тропические масла (они используются, например, в вафельных и шоколадных конфетах), а также какао, сахар, мука, упаковка.

Из чего складывается себестоимость конфет:

Ключевой ингредиент для кондитеров — сахар (на его долю приходится 38% в сырьевой структуре), пшеничная мука (27%), какао-продукты, орехи и фрукты (16%), жиры (9%), патока крахмальная (6%), молочная продукция (4%).

Пальмовое масло дорожает с прошлого лета: по данным Масложирового союза России, в июле 2021 года цены были в 1,6 раза выше, чем в июле 2020-го ($1,06 тыс. за 1 т против $644 годом ранее). Растительное масло у отечественных производителей во втором квартале 2021 года, согласно отчету одного из крупнейших производителей «Русагро», подорожало по сравнению с тем же периодом 2020 года в 2,3 раза (с 48,7 руб. до 112,4 руб. за 1 кг).

Во втором квартале 2021 года оптовая цена на сахар, по данным «Русагро», была в 1,6 раза выше, чем годом ранее, — 42,4 руб. за 1 кг против 26,9 руб.

Подробнее на РБК

Для российских покупателей даже пальмовое масло оказалось слишком дорогим.

Себестоимость производства кондитерских изделий в пандемию выросла примерно на 30%: подорожали растительные жиры, в том числе тропические масла (они используются, например, в вафельных и шоколадных конфетах), а также какао, сахар, мука, упаковка.

Из чего складывается себестоимость конфет:

Ключевой ингредиент для кондитеров — сахар (на его долю приходится 38% в сырьевой структуре), пшеничная мука (27%), какао-продукты, орехи и фрукты (16%), жиры (9%), патока крахмальная (6%), молочная продукция (4%).

Пальмовое масло дорожает с прошлого лета: по данным Масложирового союза России, в июле 2021 года цены были в 1,6 раза выше, чем в июле 2020-го ($1,06 тыс. за 1 т против $644 годом ранее). Растительное масло у отечественных производителей во втором квартале 2021 года, согласно отчету одного из крупнейших производителей «Русагро», подорожало по сравнению с тем же периодом 2020 года в 2,3 раза (с 48,7 руб. до 112,4 руб. за 1 кг).

Во втором квартале 2021 года оптовая цена на сахар, по данным «Русагро», была в 1,6 раза выше, чем годом ранее, — 42,4 руб. за 1 кг против 26,9 руб.

Подробнее на РБК

По словам зампреда ЦБ Сергея Швецова, физические лица за последние 12 месяцев вкладывали в фондовый рынок примерно ₽200 млрд ежемесячно, причем часть этой суммы прироста связана с ростом доходов, которые они получали от инвестиций.

2021 August 13

По данным Банка России, на 1 июля 2021 г. задолженность домохозяйств перед банками достигла 23,9 трлн руб. С начала года показатель вырос на 2,3 трлн руб.

В России 60% молодых людей до 24 лет не трудоустроены, несмотря на стабильный уровень безработицы в целом - Голикова.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов «в мучениях» написал пост о денежно-кредитной политике Банка России, где перепутал обязательные резервные требования с резервами по кредитам.

На самом деле это мы с вами пребываем в мучениях, читая такие безумные тексты. А Титов в шоколаде и шампанском в Абрау-Дюрсо…

На самом деле это мы с вами пребываем в мучениях, читая такие безумные тексты. А Титов в шоколаде и шампанском в Абрау-Дюрсо…

2021 August 14

Инфляция (индекс потребительских цен) в России в июле 2021 года замедлилась до 0,31% с 0,69% в июне, 0,74% в мае, 0,58% в апреле, 0,66% в марте, 0,78% в феврале и 0,67% в январе.

Инфляция в июле оказалась ниже ожиданий аналитиков.

В июле значительное влияние на динамику цен оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, картофель подешевел на 20,3%, огурцы - на 19,5%, помидоры - на 17,9%, свекла - на 16,6%, лук - на 8,1%, бананы - на 5,7%, морковь - на 4,6%.

Куриные яйца в июле подешевели на 2,2%.

Цены на сахар в РФ в июле по сравнению с июнем повысились на 0,5%. С января по июль они выросли на 3,2%, в июле по сравнению с июлем прошлого года рост составил 41,3%.

Цены на стройматериалы в России в июле выросли по отношению к предыдущему месяцу на 5,14% после скачка на 6,75% в июне и на 4,99% в мае.

Бензин за месяц подорожал на 0,7%.

Источник Росстат

Инфляция в июле оказалась ниже ожиданий аналитиков.

В июле значительное влияние на динамику цен оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, картофель подешевел на 20,3%, огурцы - на 19,5%, помидоры - на 17,9%, свекла - на 16,6%, лук - на 8,1%, бананы - на 5,7%, морковь - на 4,6%.

Куриные яйца в июле подешевели на 2,2%.

Цены на сахар в РФ в июле по сравнению с июнем повысились на 0,5%. С января по июль они выросли на 3,2%, в июле по сравнению с июлем прошлого года рост составил 41,3%.

Цены на стройматериалы в России в июле выросли по отношению к предыдущему месяцу на 5,14% после скачка на 6,75% в июне и на 4,99% в мае.

Бензин за месяц подорожал на 0,7%.

Источник Росстат

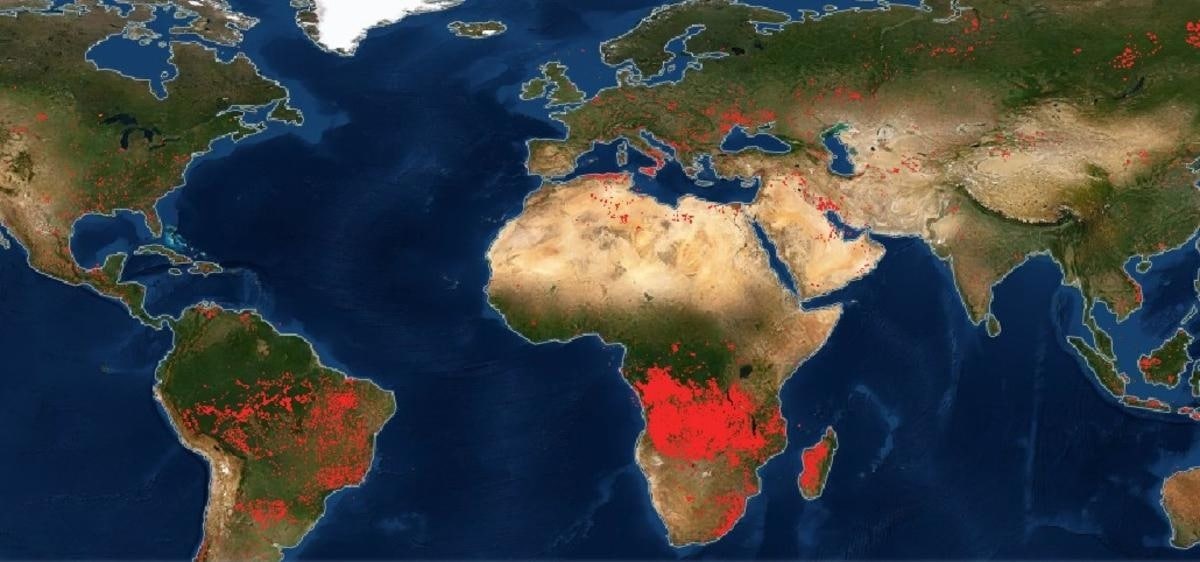

Карта лесных пожаров от NASA, которая в реальном времени отображает ситуацию с возгораниями.

Только в Антарктиде нет пожаров.

Только в Антарктиде нет пожаров.

2021 August 15

В МИД РФ недавно предложили «продолжить работу по дальнейшему сокращению долларовой составляющей в национальных международных резервах» во избежание проблем для России из-за экономических трудностей в США...

Какое простодушие! К сожалению, чтобы обезопасить себя от «экономических проблем в США» России нужно не просто снижать долю американского доллара в резервах, а, по-хорошему, переезжать в полном составе на другую планету или в какую-то другую альтернативную реальность.

В России давно сложилась комичная ситуация, когда, с одной стороны, «патриотические силы» ехидно ждут заката «американской империи» (то есть радостно ждут, когда сгниёт сук под ними), а с другой чиновники из правительства и ЦБ прагматично объявляют о надеждах на восстановление экономики США, которая прицепом вытянет и Россию.

При всех их недостатках, наши управленцы, надо признать, оценивают ситуацию абсолютно трезво.

Для мировой экономики США выступают в роли «потребителя конечной инстанции», и в этом состоит их ключевая функция в международном разделении «труда».

Почему всё устроено так и что мешает другим работать в полной мере «на себя»? Начать стоит с того, что в современных реалиях стимулирующая экономическая политика для многих государств представляет собой, в общем, довольно непростую затею.

Она приводит к росту национального дохода, что влечёт рост импорта — то есть экспортный рост в соседних странах. В результате возникает классический «эффект безбилетника», только на международном уровне, когда одни растут за счёт тщетных усилий других.

Именно с этой проблемой столкнулась европейская социал-демократия на фоне ликвидации Бреттон-Вудской системы в 1970-х годах.

С высоты сегодняшнего дня ажиотаж левых сил в то время на тему импортозамещения, контроля капитала и бурной национализации кажется политической агонией на фоне уходящего в прошлое welfare state.

На деле же поводом для такой радикальной (радикализирующейся) повестки была не столько патологическая ненависть к конкуренции и рынку, сколько желание восстановить сужающееся пространство для стимулирующей фискальной политики ради обеспечения цели по занятости.

Эту задачу удавалось выполнять в двух предшествующих десятилетиях, но не теперь. Почему — тема отдельного разговора. Но как бы то ни было, эти левые проекты 1970-х и 1980-х потерпели провал в Британии, Франции и других странах Европы.

На их место пришёл «неолиберализм» со ставкой на рост экономики через увеличение чистого экспорта, а также сокращение внешнего и государственного долга...

У всех, кроме США. И то, что именно тогда США начали превращаться в главного мирового должника — отнюдь не совпадение.

Более того, только с ними в такой роли эта система мировой торговли и может существовать.

Поэтому «проблемы в США» означали бы не «просто обесценение» американского доллара, но разрушение прежней модели экономического роста, политический кризис и очень болезненную трансформацию общества в мировых масштабах (и национальных элит).

Возможно, в будущем место США постепенно займёт Китай и сам превратится в бездну для мирового экспорта с юанем в виде резервной валюты.

Радоваться тут, однако, нечему. Для нас, простых россиян, от этого ничего принципиально не изменится.

#комментарий #НовыйКурс

Какое простодушие! К сожалению, чтобы обезопасить себя от «экономических проблем в США» России нужно не просто снижать долю американского доллара в резервах, а, по-хорошему, переезжать в полном составе на другую планету или в какую-то другую альтернативную реальность.

В России давно сложилась комичная ситуация, когда, с одной стороны, «патриотические силы» ехидно ждут заката «американской империи» (то есть радостно ждут, когда сгниёт сук под ними), а с другой чиновники из правительства и ЦБ прагматично объявляют о надеждах на восстановление экономики США, которая прицепом вытянет и Россию.

При всех их недостатках, наши управленцы, надо признать, оценивают ситуацию абсолютно трезво.

Для мировой экономики США выступают в роли «потребителя конечной инстанции», и в этом состоит их ключевая функция в международном разделении «труда».

Почему всё устроено так и что мешает другим работать в полной мере «на себя»? Начать стоит с того, что в современных реалиях стимулирующая экономическая политика для многих государств представляет собой, в общем, довольно непростую затею.

Она приводит к росту национального дохода, что влечёт рост импорта — то есть экспортный рост в соседних странах. В результате возникает классический «эффект безбилетника», только на международном уровне, когда одни растут за счёт тщетных усилий других.

Именно с этой проблемой столкнулась европейская социал-демократия на фоне ликвидации Бреттон-Вудской системы в 1970-х годах.

С высоты сегодняшнего дня ажиотаж левых сил в то время на тему импортозамещения, контроля капитала и бурной национализации кажется политической агонией на фоне уходящего в прошлое welfare state.

На деле же поводом для такой радикальной (радикализирующейся) повестки была не столько патологическая ненависть к конкуренции и рынку, сколько желание восстановить сужающееся пространство для стимулирующей фискальной политики ради обеспечения цели по занятости.

Эту задачу удавалось выполнять в двух предшествующих десятилетиях, но не теперь. Почему — тема отдельного разговора. Но как бы то ни было, эти левые проекты 1970-х и 1980-х потерпели провал в Британии, Франции и других странах Европы.

На их место пришёл «неолиберализм» со ставкой на рост экономики через увеличение чистого экспорта, а также сокращение внешнего и государственного долга...

У всех, кроме США. И то, что именно тогда США начали превращаться в главного мирового должника — отнюдь не совпадение.

Более того, только с ними в такой роли эта система мировой торговли и может существовать.

Поэтому «проблемы в США» означали бы не «просто обесценение» американского доллара, но разрушение прежней модели экономического роста, политический кризис и очень болезненную трансформацию общества в мировых масштабах (и национальных элит).

Возможно, в будущем место США постепенно займёт Китай и сам превратится в бездну для мирового экспорта с юанем в виде резервной валюты.

Радоваться тут, однако, нечему. Для нас, простых россиян, от этого ничего принципиально не изменится.

#комментарий #НовыйКурс

То, что талибы захватили Афганистан, так себе новость. Новостью станет открытие МВФ кредитной линии правительству талибов.

От надменной позиции в духе "неравенство — явление временное и справедливое" до "неравенство — важнейшая проблема современности" у ведущих спикеров и академиков ушло всего лишь порядка десяти лет. Однако какие практические рекомендации следуют за таким идейным разворотом?

https://youtu.be/BzD_Wt1K92M

https://youtu.be/BzD_Wt1K92M