Size: a a a

2018 June 04

4 июня 1896 года Россия подписала секретный договор с Китаем, в соответствии с которым получила право на строительство в Маньчжурии железной дороги, позднее ставшей известной как КВЖД.

К этому моменту в стране уже активно велось строительство грандиозной Транссибирской магистрали. КВЖД фактически была его частью. При этом Витте удалось пролоббировать проект строительства именно по Маньчжурии. Помимо этого варианта не менее популярным был проект прокладки части Транссиба исключительно по российской территории. Однако Витте настаивал на том, что железнодорожная магистраль через Манчжурию резко увеличит влияние России в регионе и будет очень выгодной с экономической точки зрения. На тот момент внимание всех ведущих держав было приковано к Китаю, от которого каждая страна пыталась отпилить что-нибудь выгодное. Поэтому в конечном счете победил проект, которому оказывал протекцию Витте.

Впрочем, после неудачной войны с Японией Транссиб достроили и в российской части, построив Амурскую железную дорогу.

Помимо железной дороги для усиления экономического влияния был также создан Русско-китайский банк. К началу нулевых этот банк стал вторым по объемам среди всех иностранных банков, работавших в Китае. Причем устав банка был составлен так хитро, что французы, обеспечившие большую часть уставного капитала банка, вообще не имели никакого влияния на решение вопросов.

В соответствии с договором, созданием акционерного общества КВЖД занимался Русско-китайский банк. Строительство дороги началось в 1897 году и первые поезда по ней пошли уже в 1901-м. Строительство началось сразу из нескольких точек. Конечной точкой дороги стал Ляодунский полуостров, полученный Россией от Китай в долгосрочную аренду.

Официальное открытие дороги состоялось в 1903 году. Полный путь от Порт-Артура до Москвы занимал две недели. Дорога действительно весьма благотворно сказалась на усилении русского влияния в Маньчжурии и ее развитии, всего за несколько лет население региона увеличилось вдвое. Помимо перевозок по железной дороге Общество КВЖД занималось также и морскими перевозками, имея целую пароходную флотилию https://sputnikipogrom.com/calendar/ru/85344/04-june-1896/

Не открывается «Спутник»? https://sputnikipogrom.omnidesk.ru/knowledge_base/item/96384

Включенный прокси = всегда доступный Телеграм, несмотря на блокировки. @proxysexybot → Старт → Применить настройки → Включить. Всё!

К этому моменту в стране уже активно велось строительство грандиозной Транссибирской магистрали. КВЖД фактически была его частью. При этом Витте удалось пролоббировать проект строительства именно по Маньчжурии. Помимо этого варианта не менее популярным был проект прокладки части Транссиба исключительно по российской территории. Однако Витте настаивал на том, что железнодорожная магистраль через Манчжурию резко увеличит влияние России в регионе и будет очень выгодной с экономической точки зрения. На тот момент внимание всех ведущих держав было приковано к Китаю, от которого каждая страна пыталась отпилить что-нибудь выгодное. Поэтому в конечном счете победил проект, которому оказывал протекцию Витте.

Впрочем, после неудачной войны с Японией Транссиб достроили и в российской части, построив Амурскую железную дорогу.

Помимо железной дороги для усиления экономического влияния был также создан Русско-китайский банк. К началу нулевых этот банк стал вторым по объемам среди всех иностранных банков, работавших в Китае. Причем устав банка был составлен так хитро, что французы, обеспечившие большую часть уставного капитала банка, вообще не имели никакого влияния на решение вопросов.

В соответствии с договором, созданием акционерного общества КВЖД занимался Русско-китайский банк. Строительство дороги началось в 1897 году и первые поезда по ней пошли уже в 1901-м. Строительство началось сразу из нескольких точек. Конечной точкой дороги стал Ляодунский полуостров, полученный Россией от Китай в долгосрочную аренду.

Официальное открытие дороги состоялось в 1903 году. Полный путь от Порт-Артура до Москвы занимал две недели. Дорога действительно весьма благотворно сказалась на усилении русского влияния в Маньчжурии и ее развитии, всего за несколько лет население региона увеличилось вдвое. Помимо перевозок по железной дороге Общество КВЖД занималось также и морскими перевозками, имея целую пароходную флотилию https://sputnikipogrom.com/calendar/ru/85344/04-june-1896/

Не открывается «Спутник»? https://sputnikipogrom.omnidesk.ru/knowledge_base/item/96384

Включенный прокси = всегда доступный Телеграм, несмотря на блокировки. @proxysexybot → Старт → Применить настройки → Включить. Всё!

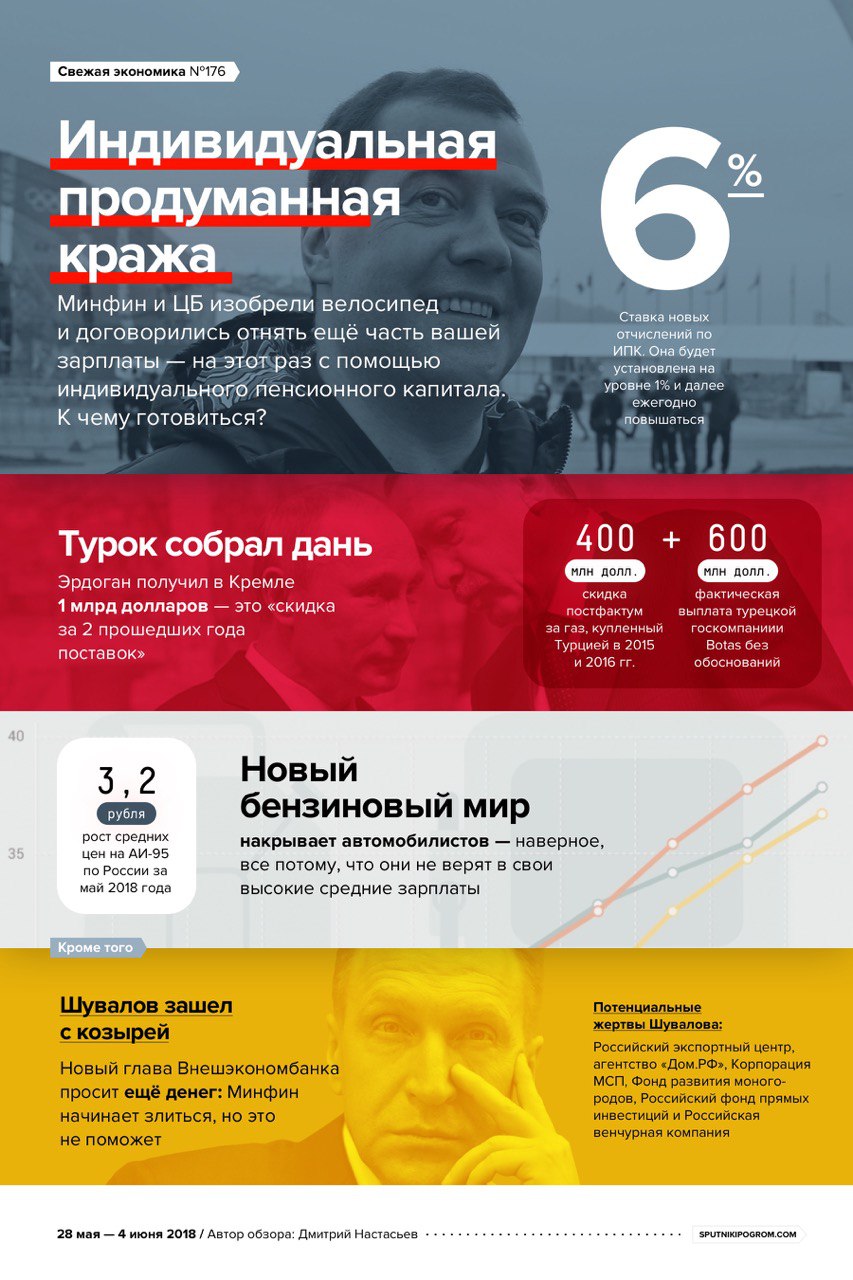

Что случилось с экономикой 28 мая — 4 июня 2018 года? В этом еженедельном экономическом дайджесте «Спутника и Погрома»:

— Принудительное накопление: как Минфин и ЦБ изобрели велосипед и договорились отнять ещё часть вашей зарплаты.

— Новый глава ВЭБа просит ещё денег: Минфин начинает злиться, но это не поможет.

— Турок собрал дань: Эрдоган получил в Кремле $1 млрд — это скидка за 2 прошедших года поставок.

— Куда утек весь бензин? Что происходит на внутреннем рынке топлива и при чем здесь Омск?

Индивидуальная продуманная кража

Не прошло и месяца, как Дмитрий Медведев официально заявил о начале новой пенсионной реформы, и вот мы снова вынуждены поднимать эту тему — на этот раз из-за идей Силуанова и Набиуллиной. Что появилось нового? Мы узнали, что в правительстве нет единых взглядов не только на общее экономическое развитие, что подробно разбиралось в прошлом дайджесте, но даже на отдельные его аспекты — в частности, на ту самую пенсионную реформу. Как писал РБК во вторник, в Кремле даже отменили правительственное совещание с Владимиром Путиным — просто потому, что отдельные ведомства не согласовали между собой даже значение пенсионного возраста. Хотя эти новости не могут не радовать, поскольку любое затягивание принятия антинародных изменений законодательства — лишний глоток свежего воздуха перед смертью, есть и плохие тенденции — в частности, новые призывы ускорить введение системы «ИПК», предложенные главой ЦБ и министром финансов на ПМЭФе.

«ИПК» — это индивидуальный пенсионный капитал, концепция которого разрабатывалась совместными усилиями Банка России и Министерства финансов. Суть её проста: государство на добровольных началах, но автоматически (sic!) подписывает гражданина на отчисление части его зарплаты в негосударственный пенсионный фонд, формируя тот самый индивидуальный капитал. Таким образом, решается две задачи: у гражданина с течением времени появляется собственный инвестиционный капитал, который сможет усилить его государственную пенсию, а у экономики появляются те самые «длинные деньги», поиск которых в экономическом блоке превратился в бесконечную интеллектуальную жвачку. Ставку новых отчислений планируют установить на уровне 6%, но не сразу — чтобы подсластить пилюлю, начать предлагают с уровня 1% и ежегодно повышать. Такая вот идея возникла у Силуанова и Набиуллиной, отрадно, что хоть в чем-то они пришли к согласию. В связи с чем возникает два вопроса. Больших вопроса.

1) Вам это ничего не напоминает?

2) Не стоит ли вам подумать ещё раз?

Честно говоря, мне трудно написать эти вопросы в более корректной форме, а от «капса» я воздерживаюсь только нечеловеческими волевыми усилиями. Потому что всё это суть накопительная пенсия 2.0, только не «улучшенная» и не «дополненная», как обычно пишут в случае «второй версии». А знаете, зачем потребовалась накопительная пенсия 2.0? Потому что первая, которая, на минуточку, забирает почти треть ваших пенсионных отчислений, официально признана потерянной навечно. «Правительство не планирует размораживать пенсионные накопления. Мы не планируем возвращаться к этому институту», — вот так просто, парой фраз, господин Силуанов признал провал действующей пенсионной системы и посоветовал гражданам забыть о своих деньгах, как о несбыточных грезах. Таким образом, в свете новых событий, правильно говорить не о новой реформе, а об упрощенной версии старой (даже ставки процента такие же, и там, и там — 6%), только с тем условием, что действующую систему она не отменит, а будет действовать параллельно с ней. Ещё проще говоря — это новое налоговое бремя, которое потенциально коснется всех граждан страны.

— Принудительное накопление: как Минфин и ЦБ изобрели велосипед и договорились отнять ещё часть вашей зарплаты.

— Новый глава ВЭБа просит ещё денег: Минфин начинает злиться, но это не поможет.

— Турок собрал дань: Эрдоган получил в Кремле $1 млрд — это скидка за 2 прошедших года поставок.

— Куда утек весь бензин? Что происходит на внутреннем рынке топлива и при чем здесь Омск?

Индивидуальная продуманная кража

Не прошло и месяца, как Дмитрий Медведев официально заявил о начале новой пенсионной реформы, и вот мы снова вынуждены поднимать эту тему — на этот раз из-за идей Силуанова и Набиуллиной. Что появилось нового? Мы узнали, что в правительстве нет единых взглядов не только на общее экономическое развитие, что подробно разбиралось в прошлом дайджесте, но даже на отдельные его аспекты — в частности, на ту самую пенсионную реформу. Как писал РБК во вторник, в Кремле даже отменили правительственное совещание с Владимиром Путиным — просто потому, что отдельные ведомства не согласовали между собой даже значение пенсионного возраста. Хотя эти новости не могут не радовать, поскольку любое затягивание принятия антинародных изменений законодательства — лишний глоток свежего воздуха перед смертью, есть и плохие тенденции — в частности, новые призывы ускорить введение системы «ИПК», предложенные главой ЦБ и министром финансов на ПМЭФе.

«ИПК» — это индивидуальный пенсионный капитал, концепция которого разрабатывалась совместными усилиями Банка России и Министерства финансов. Суть её проста: государство на добровольных началах, но автоматически (sic!) подписывает гражданина на отчисление части его зарплаты в негосударственный пенсионный фонд, формируя тот самый индивидуальный капитал. Таким образом, решается две задачи: у гражданина с течением времени появляется собственный инвестиционный капитал, который сможет усилить его государственную пенсию, а у экономики появляются те самые «длинные деньги», поиск которых в экономическом блоке превратился в бесконечную интеллектуальную жвачку. Ставку новых отчислений планируют установить на уровне 6%, но не сразу — чтобы подсластить пилюлю, начать предлагают с уровня 1% и ежегодно повышать. Такая вот идея возникла у Силуанова и Набиуллиной, отрадно, что хоть в чем-то они пришли к согласию. В связи с чем возникает два вопроса. Больших вопроса.

1) Вам это ничего не напоминает?

2) Не стоит ли вам подумать ещё раз?

Честно говоря, мне трудно написать эти вопросы в более корректной форме, а от «капса» я воздерживаюсь только нечеловеческими волевыми усилиями. Потому что всё это суть накопительная пенсия 2.0, только не «улучшенная» и не «дополненная», как обычно пишут в случае «второй версии». А знаете, зачем потребовалась накопительная пенсия 2.0? Потому что первая, которая, на минуточку, забирает почти треть ваших пенсионных отчислений, официально признана потерянной навечно. «Правительство не планирует размораживать пенсионные накопления. Мы не планируем возвращаться к этому институту», — вот так просто, парой фраз, господин Силуанов признал провал действующей пенсионной системы и посоветовал гражданам забыть о своих деньгах, как о несбыточных грезах. Таким образом, в свете новых событий, правильно говорить не о новой реформе, а об упрощенной версии старой (даже ставки процента такие же, и там, и там — 6%), только с тем условием, что действующую систему она не отменит, а будет действовать параллельно с ней. Ещё проще говоря — это новое налоговое бремя, которое потенциально коснется всех граждан страны.

Может быть, это сгущение красок? Может быть, правительство наконец-то прислушалось к голосам, что нужно переходить от распределительной системы к накопительной? Но тогда почему в конце года президент снова, уже в автоматическом режиме, подписал новое продление заморозки накопительной части — сразу до 2020 года? И в итоге снова 6 из 22% пошли даже не в страховую часть, а на выплаты нынешним пенсионерам. А ведь в 2014 году, когда это произошло впервые, это подавалась как экстренная и временная мера. Традиционно это оправдывается криками про то, что «а чем тогда деньги пенсионерам платить» и уменьшением огромных трансфертов из бюджета (в последнем продлении посчитали, что сэкономят таким образом 551,3 млрд рублей). Действительно, с этим фактом не поспоришь, но в теории государственных финансов существует ещё как минимум два общепризнанных источника доходов, которые тоже можно использовать: это внешние займы (кстати, активно практиковавшиеся в исторической России) и приватизация государственных компаний. Перекладывание же лямки на собственных граждан в том виде, как это реализовано сейчас, может привести только к двум эффектам:

а) При действительно добровольном порядке большинство людей откажется от этих отчислений, так как деньги нужны здесь и сейчас.

б) При добровольно-принудительном порядке (которой будет реализован с куда большой вероятностью) это станет ударом по и без того низким доходам населения и, как следствие, совокупному спросу.

В итоге реализации задумок Силуанова и Набиуллиной мы получим не «длинные деньги», а либо ничего, либо длинную рецессию. Оба варианта близки к смертельным для российской экономики — как справедливо рассуждают в правительстве, соотношение пенсионеров и работающих меняется, а околонулевой экономический рост в долгосрочном периоде означает буквальное скатывание РФ в страны Третьего мира. Да, можно сказать, что внешние займы и приватизация — трудное дело в сложившихся условиях государственного капитализма и лайт-версии международной изоляции. Однако ключевое слово здесь — «сложившихся». Как правило, если ты собираешь пазл и что-то не сходиться — нужно попробовать собрать картинку по-другому, а не ломать её кусочки. В итоге и сам расплачешься, и пазл больше уже никто не сможет сложить.

Самое смешное (нет) будет, если несколько лет спустя, после реализации предложенного подхода, окажется, что деньги всех НПФ (которые преимущественно квазигосударственные) срочно нужны на очередной проект стратегической важности. Только слишком много будет не пенсионеров, а, например, новых поколений тожероссиян, на которых Многонациональная Федерация будет массово строить детские садики, проспонсированные займами через какие-нибудь NEW-ОФЗ (обеспеченные честным словом и клятвой светлой памяти многонационалбаши Владимира Владимировича), которые послушно купят все эти фонды. Или вы против социального государства, русские буржуи? https://sputnikipogrom.com/economicsreport/85327/economics-report-176/

Не открываются «Спутник» и «Телеграм»? https://sputnikipogrom.omnidesk.ru/knowledge_base/item/96384

а) При действительно добровольном порядке большинство людей откажется от этих отчислений, так как деньги нужны здесь и сейчас.

б) При добровольно-принудительном порядке (которой будет реализован с куда большой вероятностью) это станет ударом по и без того низким доходам населения и, как следствие, совокупному спросу.

В итоге реализации задумок Силуанова и Набиуллиной мы получим не «длинные деньги», а либо ничего, либо длинную рецессию. Оба варианта близки к смертельным для российской экономики — как справедливо рассуждают в правительстве, соотношение пенсионеров и работающих меняется, а околонулевой экономический рост в долгосрочном периоде означает буквальное скатывание РФ в страны Третьего мира. Да, можно сказать, что внешние займы и приватизация — трудное дело в сложившихся условиях государственного капитализма и лайт-версии международной изоляции. Однако ключевое слово здесь — «сложившихся». Как правило, если ты собираешь пазл и что-то не сходиться — нужно попробовать собрать картинку по-другому, а не ломать её кусочки. В итоге и сам расплачешься, и пазл больше уже никто не сможет сложить.

Самое смешное (нет) будет, если несколько лет спустя, после реализации предложенного подхода, окажется, что деньги всех НПФ (которые преимущественно квазигосударственные) срочно нужны на очередной проект стратегической важности. Только слишком много будет не пенсионеров, а, например, новых поколений тожероссиян, на которых Многонациональная Федерация будет массово строить детские садики, проспонсированные займами через какие-нибудь NEW-ОФЗ (обеспеченные честным словом и клятвой светлой памяти многонационалбаши Владимира Владимировича), которые послушно купят все эти фонды. Или вы против социального государства, русские буржуи? https://sputnikipogrom.com/economicsreport/85327/economics-report-176/

Не открываются «Спутник» и «Телеграм»? https://sputnikipogrom.omnidesk.ru/knowledge_base/item/96384

2018 June 05

5 июня 1945 года начался раздел Германии на оккупационные зоны. В этот день военное руководство стран-союзниц подписало в Берлине декларацию о поражении Германии и принятии на себя верховной власти в стране. От советской стороны подпись оставил Жуков. Советские и российские войска оставались в Германии до 1994 года, а американские и британские остаются до сих пор.

Раздел Германии на оккупационные зоны осуществлялся в соответствии с договоренностями еще военного времени, достигнутых на конференциях участниц антигитлеровской коалиции. Правда, вплоть до самого конца войны предусматривалось только три оккупационных зоны: советская, американская и британская. Но на Ялтинской конференции западные союзники предложили включить в число стран победительниц еще и Францию, которая, прямо скажем, принимала в лучшем случае символическое участие в войне. Французская оккупационная зона создавалась за счет американцев и британцев, которые согласились немного потесниться, поэтому СССР особо сильно не возражал.

После самоубийства Гитлера и Геббельса власть перешла к т. н. Фленсбургскому правительству во главе с Деницем. Однако союзники не горели желанием оставлять ему полномочия, решив перейти к прямому управлению на занятых территориях.

5 июня 1945 года состоялось торжественное подписание декларации о признании поражения Германии и принятия верховной власти. Формальным обоснованием для этого послужило отсутствие в Германии заслуживающей доверия и способной взять на себя ответственность в столь непростое время власти. Немцы, к слову, очень обижались на такую формулировку.

От СССР подпись поставил Жуков, от Америки Эйзенхауэр, от Британии Монтгомери, за французов расписался де Тассиньи — бывший военачальник режима Виши, по ходу войны переметнувшийся к «Сражающейся Франции».

В соответствии с декларацией, территория Германии делилась на четыре оккупационных сектора. Советская на востоке, американская на юго-западе, британская на северо-западе и французская на западе. Причем французы, будучи чисто номинальными победителями, разошлись настолько, что под шумок попытались осуществить самую настоящую аннексию Саарского региона, хотя в декларации особо оговаривалось, что оккупация Германии не является аннексией. Французы не могли присоединить Саар, не нарушив подписанных соглашений, поэтому создали полунезависимый протекторат, у которого была своя валютная система, свои органы власти, а саарские спортсмены даже выступали на спортивных состязаниях под своим флагом (в том числе и на Олимпиаде). Протекторат просуществовал до 1957 года, пока по результатам референдума не присоединился к ФРГ https://sputnikipogrom.com/calendar/all/85352/5-june-1945/

Не открывается «Спутник»? https://sputnikipogrom.omnidesk.ru/knowledge_base/item/96384

Включенный прокси = всегда доступный Телеграм, несмотря на блокировки. @proxysexybot → Старт → Применить настройки → Включить. Всё!

Раздел Германии на оккупационные зоны осуществлялся в соответствии с договоренностями еще военного времени, достигнутых на конференциях участниц антигитлеровской коалиции. Правда, вплоть до самого конца войны предусматривалось только три оккупационных зоны: советская, американская и британская. Но на Ялтинской конференции западные союзники предложили включить в число стран победительниц еще и Францию, которая, прямо скажем, принимала в лучшем случае символическое участие в войне. Французская оккупационная зона создавалась за счет американцев и британцев, которые согласились немного потесниться, поэтому СССР особо сильно не возражал.

После самоубийства Гитлера и Геббельса власть перешла к т. н. Фленсбургскому правительству во главе с Деницем. Однако союзники не горели желанием оставлять ему полномочия, решив перейти к прямому управлению на занятых территориях.

5 июня 1945 года состоялось торжественное подписание декларации о признании поражения Германии и принятия верховной власти. Формальным обоснованием для этого послужило отсутствие в Германии заслуживающей доверия и способной взять на себя ответственность в столь непростое время власти. Немцы, к слову, очень обижались на такую формулировку.

От СССР подпись поставил Жуков, от Америки Эйзенхауэр, от Британии Монтгомери, за французов расписался де Тассиньи — бывший военачальник режима Виши, по ходу войны переметнувшийся к «Сражающейся Франции».

В соответствии с декларацией, территория Германии делилась на четыре оккупационных сектора. Советская на востоке, американская на юго-западе, британская на северо-западе и французская на западе. Причем французы, будучи чисто номинальными победителями, разошлись настолько, что под шумок попытались осуществить самую настоящую аннексию Саарского региона, хотя в декларации особо оговаривалось, что оккупация Германии не является аннексией. Французы не могли присоединить Саар, не нарушив подписанных соглашений, поэтому создали полунезависимый протекторат, у которого была своя валютная система, свои органы власти, а саарские спортсмены даже выступали на спортивных состязаниях под своим флагом (в том числе и на Олимпиаде). Протекторат просуществовал до 1957 года, пока по результатам референдума не присоединился к ФРГ https://sputnikipogrom.com/calendar/all/85352/5-june-1945/

Не открывается «Спутник»? https://sputnikipogrom.omnidesk.ru/knowledge_base/item/96384

Включенный прокси = всегда доступный Телеграм, несмотря на блокировки. @proxysexybot → Старт → Применить настройки → Включить. Всё!

К началу XX века под властью Германии проживало около 2.6 млн мусульман. Но кайзер претендовал на гораздо большее — в преддверии мировой бойни он планировал мобилизовать на немецкие военные нужды сотни миллионов мусульман, проживавших в колониях конкурирующих европейских держав. Для этого ему было необходимо заручиться поддержкой османского султана, бывшего в ту пору халифом правоверных.

Как немцы смогли за относительно короткий срок склонить на свою сторону пробританскую администрацию Порты? Как Германия отреагировала на геноцид армян? Как немцы обрабатывали российских военнопленных-мусульман? И насколько результативным оказался османо-германский джихад против Антанты? Обо всем этом — в нашем сегодняшнем лонгриде.

Если искать истоки германо-турецкой дружбы, то за отправную точку стоит взять не установление дипломатических отношений в XVIII веке, а 1838 год, когда Османы сражались с Мухаммедом Али, мятежным губернатором Египта. Одной из европейских держав, поддержавших тогда стамбульскую администрацию, была Пруссия, пославшая к армии султана своих офицеров во главе с Хельмутом фон Мольтке. В итоге османские командующие сделали всё вопреки советам немцев и проиграли египтянам, хотя немцы успели хорошо зарекомендовать себя на службе Порты. По возвращении в Германию Мольтке, кстати, стал главой прусского Генштаба и даже написал книгу о турках и устройстве их империи. Помимо этого, Мольтке обратился к вышестоящему начальству с планом проникновения немцев в Османскую империю с целью последующего её подчинения целям развития Великой Германии: немецкие колонисты должны были заселять Палестину и пространства между Тигром и Евфратом в Месопотамии; а немецкие промышленники и инженеры должны были связать германскую метрополию с ресурсными месторождениями Ближнего Востока постройкой железной дороги от Берлина до самого Багдада. Схожие идеи озвучивали и немецкие экономисты Даниэль Фридрих Лист и Вильгельм Рошер. Они оба придерживались стереотипного взгляда на Османскую империю как «больного человека Европы» и ожидали развала Порты со дня на день — и определённые куски этой державы видели как колониальные трофеи для немецкого народа.

Но в этот период Германия воздерживалась от активного участия в делах за пределами Европы. На протяжении большей части XIX столетия после Наполеоновских войн и вплоть до 1890-х Германия выступала на разных европейских конференциях и переговорах в качестве дипломатического посредника, благожелательно настроенного к Османам. Недостатка в таковых мероприятиях в ту эпоху не было, ибо Османская империя тогда постоянно становилась объектом порицания и интервенций со стороны европейских держав по итогам очередной межэтнической бойни. Навскидку можно вспомнить события 1821–1833, 1860–1861, 1866–1869, 1896–1900 и 1903–1908 в разных частях постепенно демонтировавшейся империи. Поддерживать такого рода дружбу было очень дёшево: учитывая то, что практически все европейские державы использовали эти события как повод оторвать от империи кусочек для себя, а Германии было достаточно благоразумно не вводить разного рода санкции против Османов. Довольно доброжелательное поведение Германии на этом фоне выделялось отсутствием признаков откровенного хищничества, что позволяло организовать платформу для сближения между османскими и немецкими дипломатами.

Основным каналом проникновения немцев в Османскую империю была армия: Османы приветствовали более тесное военное сотрудничество с передовой военной европейской державой, чьи офицеры помогали реформировать армию Порты. Эта миссия впоследствии известна по имени её последнего руководителя Кольмара фон дер Гольца, но изначально ей руководил полковник Отто Кёлер, преставившийся в 1885 году и освободивший место руководителя.

Как немцы смогли за относительно короткий срок склонить на свою сторону пробританскую администрацию Порты? Как Германия отреагировала на геноцид армян? Как немцы обрабатывали российских военнопленных-мусульман? И насколько результативным оказался османо-германский джихад против Антанты? Обо всем этом — в нашем сегодняшнем лонгриде.

Если искать истоки германо-турецкой дружбы, то за отправную точку стоит взять не установление дипломатических отношений в XVIII веке, а 1838 год, когда Османы сражались с Мухаммедом Али, мятежным губернатором Египта. Одной из европейских держав, поддержавших тогда стамбульскую администрацию, была Пруссия, пославшая к армии султана своих офицеров во главе с Хельмутом фон Мольтке. В итоге османские командующие сделали всё вопреки советам немцев и проиграли египтянам, хотя немцы успели хорошо зарекомендовать себя на службе Порты. По возвращении в Германию Мольтке, кстати, стал главой прусского Генштаба и даже написал книгу о турках и устройстве их империи. Помимо этого, Мольтке обратился к вышестоящему начальству с планом проникновения немцев в Османскую империю с целью последующего её подчинения целям развития Великой Германии: немецкие колонисты должны были заселять Палестину и пространства между Тигром и Евфратом в Месопотамии; а немецкие промышленники и инженеры должны были связать германскую метрополию с ресурсными месторождениями Ближнего Востока постройкой железной дороги от Берлина до самого Багдада. Схожие идеи озвучивали и немецкие экономисты Даниэль Фридрих Лист и Вильгельм Рошер. Они оба придерживались стереотипного взгляда на Османскую империю как «больного человека Европы» и ожидали развала Порты со дня на день — и определённые куски этой державы видели как колониальные трофеи для немецкого народа.

Но в этот период Германия воздерживалась от активного участия в делах за пределами Европы. На протяжении большей части XIX столетия после Наполеоновских войн и вплоть до 1890-х Германия выступала на разных европейских конференциях и переговорах в качестве дипломатического посредника, благожелательно настроенного к Османам. Недостатка в таковых мероприятиях в ту эпоху не было, ибо Османская империя тогда постоянно становилась объектом порицания и интервенций со стороны европейских держав по итогам очередной межэтнической бойни. Навскидку можно вспомнить события 1821–1833, 1860–1861, 1866–1869, 1896–1900 и 1903–1908 в разных частях постепенно демонтировавшейся империи. Поддерживать такого рода дружбу было очень дёшево: учитывая то, что практически все европейские державы использовали эти события как повод оторвать от империи кусочек для себя, а Германии было достаточно благоразумно не вводить разного рода санкции против Османов. Довольно доброжелательное поведение Германии на этом фоне выделялось отсутствием признаков откровенного хищничества, что позволяло организовать платформу для сближения между османскими и немецкими дипломатами.

Основным каналом проникновения немцев в Османскую империю была армия: Османы приветствовали более тесное военное сотрудничество с передовой военной европейской державой, чьи офицеры помогали реформировать армию Порты. Эта миссия впоследствии известна по имени её последнего руководителя Кольмара фон дер Гольца, но изначально ей руководил полковник Отто Кёлер, преставившийся в 1885 году и освободивший место руководителя.

Тут, правда, встаёт вопрос: а как немцы смогли перехватить контроль над Османской империей, в которой уже давно и прочно окопались британцы, к середине 1870-х подчинившие себе местный рынок и железнодорожную систему? Одним из итогов русско-турецкой войны 1877–1878 гг. стал разгон турецкого парламента, отмена только что принятой конституции султаном Абдул-Хамидом и установление им режима ручного контроля, чему англичане, привыкшие ловить рыбку в мутной воде, были совсем не рады. Хотя в той войне англичане выбили для Османов не худшие условия мира и отвели в очередной раз русскую угрозу, они в том же году отобрали Кипр и спустя несколько лет вторглись в османский Египет. Поэтому халиф начал дистанцироваться от англичан и постепенно их заместили французы, взявшие в свои руки контроль над железными дорогами и вставшие во главе «Администрации Османского государственного долга». Но для французов хорошие отношения с русскими оказались гораздо важнее судьбы Порты, и в 1894 году Романовы и Третья республика заключили оборонительный союз. После этого Османам было буквально некуда идти, кроме как к немцам, чья военная миссия с 1883-го фактически руководила реорганизацией османской армии. Эта армия нового образца сначала одержала победу над Грецией в 1897 году, а затем из её офицерства вышли наиболее влиятельные фигуры внутренней политики империи последних 20 лет её существования. Так что можно сказать, что Германия стала повивальной бабкой новой Османской империи.

О самой Османской империи того времени принято говорить в манере Совы из мультфильма про Винни-Пуха: мол, это было «жалкое, душераздирающее зрелище». Эта точка зрения оправдана лишь отчасти. Действительно, Османский девлет образца XIX века сложно назвать мощной сверхдержавой, но, с другой стороны, это было вполне дееспособное политическое образование, объединявшее вместе не самые цивилизованные и культурные территории. Бремя колонизатора в этих землях нёс человек не в пробковом шлеме, а в феске — но в этом и состоит основная разница. Всё остальное — вопрос наличия времени, возможности и достаточных ресурсов. По всем трём параметрам Османам повезло сильно меньше своих европейских соседей, поэтому её устройство в большей степени покоилось на сложном балансе сил, сохранявшемся в отношениях между элитами разных провинций и центральной властью в Стамбуле. Активная фаза развала империи началась как раз в ту эпоху, когда её руководство решило создать современное централизованное государство, что привело к череде восстаний и внутриэлитных конфликтов. В какой-то степени можно сказать, что Османская империя эпохи Танзимата это петровская Россия, которой просто не повезло.

Как европейские империи управляли мусульманами. Германия. Продолжение исторического исследования Кирилла Ксенофонтова https://sputnikipogrom.com/history/85360/how-to-rule-islam-6-2/#.WxbkGlYzY6g

Не открывается «Спутник»? https://sputnikipogrom.omnidesk.ru/knowledge_base/item/96384

Включенный прокси = всегда доступный Телеграм, несмотря на блокировки. @proxysexybot → Старт → Применить настройки → Включить. Всё!

О самой Османской империи того времени принято говорить в манере Совы из мультфильма про Винни-Пуха: мол, это было «жалкое, душераздирающее зрелище». Эта точка зрения оправдана лишь отчасти. Действительно, Османский девлет образца XIX века сложно назвать мощной сверхдержавой, но, с другой стороны, это было вполне дееспособное политическое образование, объединявшее вместе не самые цивилизованные и культурные территории. Бремя колонизатора в этих землях нёс человек не в пробковом шлеме, а в феске — но в этом и состоит основная разница. Всё остальное — вопрос наличия времени, возможности и достаточных ресурсов. По всем трём параметрам Османам повезло сильно меньше своих европейских соседей, поэтому её устройство в большей степени покоилось на сложном балансе сил, сохранявшемся в отношениях между элитами разных провинций и центральной властью в Стамбуле. Активная фаза развала империи началась как раз в ту эпоху, когда её руководство решило создать современное централизованное государство, что привело к череде восстаний и внутриэлитных конфликтов. В какой-то степени можно сказать, что Османская империя эпохи Танзимата это петровская Россия, которой просто не повезло.

Как европейские империи управляли мусульманами. Германия. Продолжение исторического исследования Кирилла Ксенофонтова https://sputnikipogrom.com/history/85360/how-to-rule-islam-6-2/#.WxbkGlYzY6g

Не открывается «Спутник»? https://sputnikipogrom.omnidesk.ru/knowledge_base/item/96384

Включенный прокси = всегда доступный Телеграм, несмотря на блокировки. @proxysexybot → Старт → Применить настройки → Включить. Всё!

2018 June 06

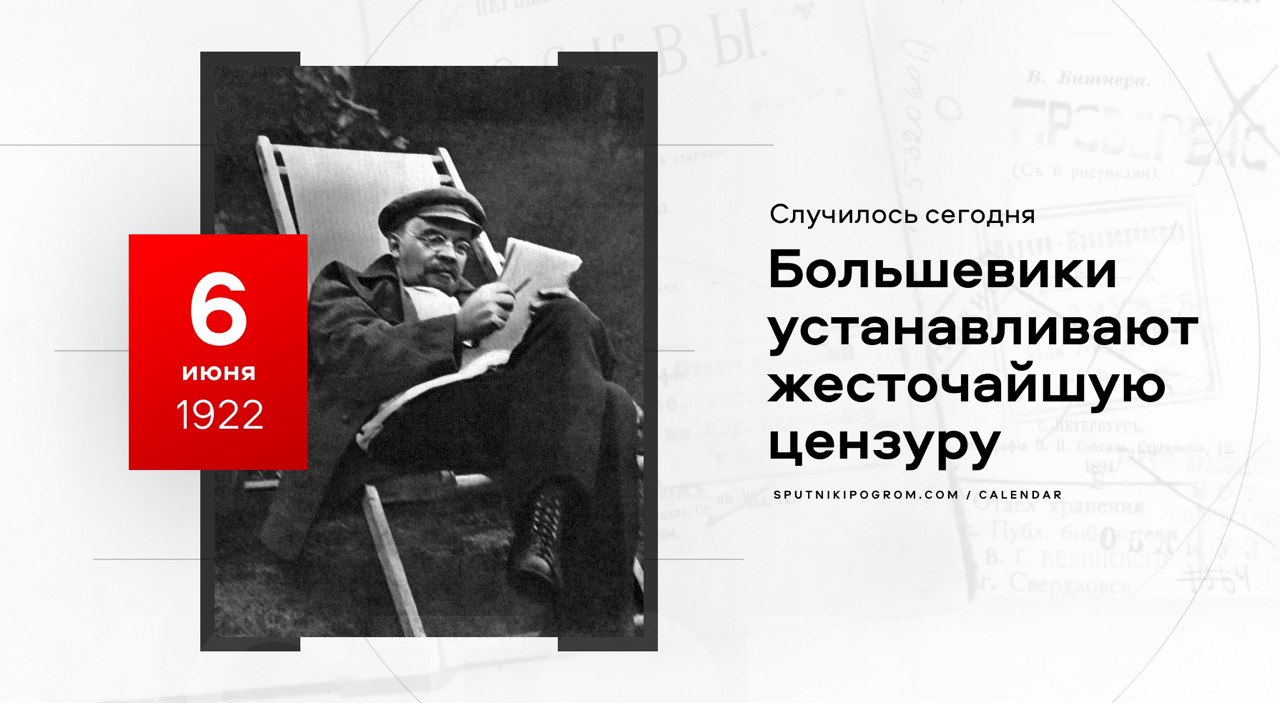

6 июня 1922 года большевики начинают создание цензурного аппарата, беспрецедентного в истории. В этот день был подписан декрет о создании Главного управления по делам литературы и издательств — могущественного органа тотальной цензуры, на 70 лет похоронившего даже намеки на крамолу и вольнодумство в советской стране.

Едва придя к власти, большевики сразу же запретили издание всех буржуазных газет. Через некоторое время были запрещены и все социалистические газеты. Право печатного слова в стране отныне имела только партия. И она же определяла, что можно писать и что можно читать.

В первые годы контроль еще не был настолько тотальным, поскольку число сотрудников аппарата Главлита было совсем небольшим. Но в ходе дальнейшего завинчивания гаек Главлит превратился де-факто в целое министерство с огромным штатом. К моменту смерти Сталина, при котором ведомство добилось огромного могущества, только штатных сотрудников в организации насчитывалось около 6,5 тысяч человек. Помимо них существовало еще множество внештатных цензоров-совместителей.

Сам Главлит к тому времени был переименован в Управление по охране военных и государственных тайн в печати и был выведен из подчинения Министерству образования в подчинение Совету Министров.

Он состоял из множества отделов, каждый из которых осуществлял цензуру по своему направлению. 1-й занимался вопросами государственных тайн. 2-й осуществлял цензуру иностранных изданий, в небольших количествах появлявшихся в СССР. 3-й отдел курировал сеть советских журналистов-международников, работающих за границей. 4-й отдел цензурировал книги и журналы. 5-й отдел руководил провинциальными отделами (Главлит существовал в каждой союзной республике, автономной области, крае и области). 6-й отдел занимался самыми известными газетами с максимальными тиражами, а также официальными информагентствами типа ТАСС. 7-й отдел контролировал типографии и издательства. Существовал еще и Секретный отдел. Главлит был разветвленной организацией со всеобщим охватом. Даже в самом захудалом районе обязан был быть хотя бы один уполномоченный цензор.

Также Главлит составлял списки вредной литературы для изъятия из магазинов и библиотек, осуществлял предварительную цензуру всех издаваемых в стране книг, надзирал за вывозом советской литературы за границу и ее ввозом, а также следил за спецхранами при библиотеках, где хранились книги, которые нельзя было читать простым трудящимся, но можно разным партийным деятелям или ученым по служебной необходимости https://sputnikipogrom.com/calendar/all/85408/06-june-1922/

Не открывается «Спутник»? https://sputnikipogrom.omnidesk.ru/knowledge_base/item/96384

Включенный прокси = всегда доступный Телеграм, несмотря на блокировки. @proxysexybot → Старт → Применить настройки → Включить. Всё!

Едва придя к власти, большевики сразу же запретили издание всех буржуазных газет. Через некоторое время были запрещены и все социалистические газеты. Право печатного слова в стране отныне имела только партия. И она же определяла, что можно писать и что можно читать.

В первые годы контроль еще не был настолько тотальным, поскольку число сотрудников аппарата Главлита было совсем небольшим. Но в ходе дальнейшего завинчивания гаек Главлит превратился де-факто в целое министерство с огромным штатом. К моменту смерти Сталина, при котором ведомство добилось огромного могущества, только штатных сотрудников в организации насчитывалось около 6,5 тысяч человек. Помимо них существовало еще множество внештатных цензоров-совместителей.

Сам Главлит к тому времени был переименован в Управление по охране военных и государственных тайн в печати и был выведен из подчинения Министерству образования в подчинение Совету Министров.

Он состоял из множества отделов, каждый из которых осуществлял цензуру по своему направлению. 1-й занимался вопросами государственных тайн. 2-й осуществлял цензуру иностранных изданий, в небольших количествах появлявшихся в СССР. 3-й отдел курировал сеть советских журналистов-международников, работающих за границей. 4-й отдел цензурировал книги и журналы. 5-й отдел руководил провинциальными отделами (Главлит существовал в каждой союзной республике, автономной области, крае и области). 6-й отдел занимался самыми известными газетами с максимальными тиражами, а также официальными информагентствами типа ТАСС. 7-й отдел контролировал типографии и издательства. Существовал еще и Секретный отдел. Главлит был разветвленной организацией со всеобщим охватом. Даже в самом захудалом районе обязан был быть хотя бы один уполномоченный цензор.

Также Главлит составлял списки вредной литературы для изъятия из магазинов и библиотек, осуществлял предварительную цензуру всех издаваемых в стране книг, надзирал за вывозом советской литературы за границу и ее ввозом, а также следил за спецхранами при библиотеках, где хранились книги, которые нельзя было читать простым трудящимся, но можно разным партийным деятелям или ученым по служебной необходимости https://sputnikipogrom.com/calendar/all/85408/06-june-1922/

Не открывается «Спутник»? https://sputnikipogrom.omnidesk.ru/knowledge_base/item/96384

Включенный прокси = всегда доступный Телеграм, несмотря на блокировки. @proxysexybot → Старт → Применить настройки → Включить. Всё!

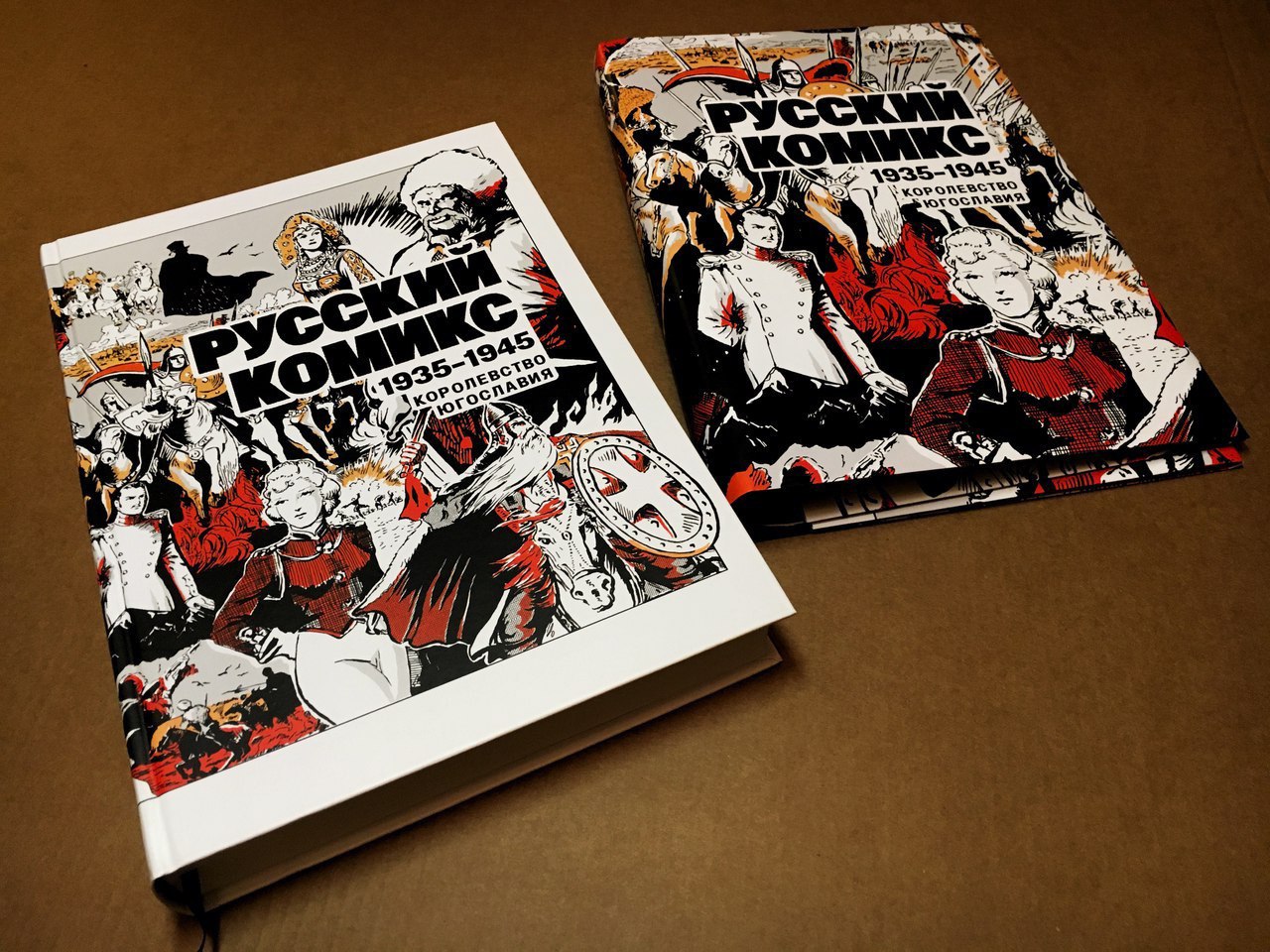

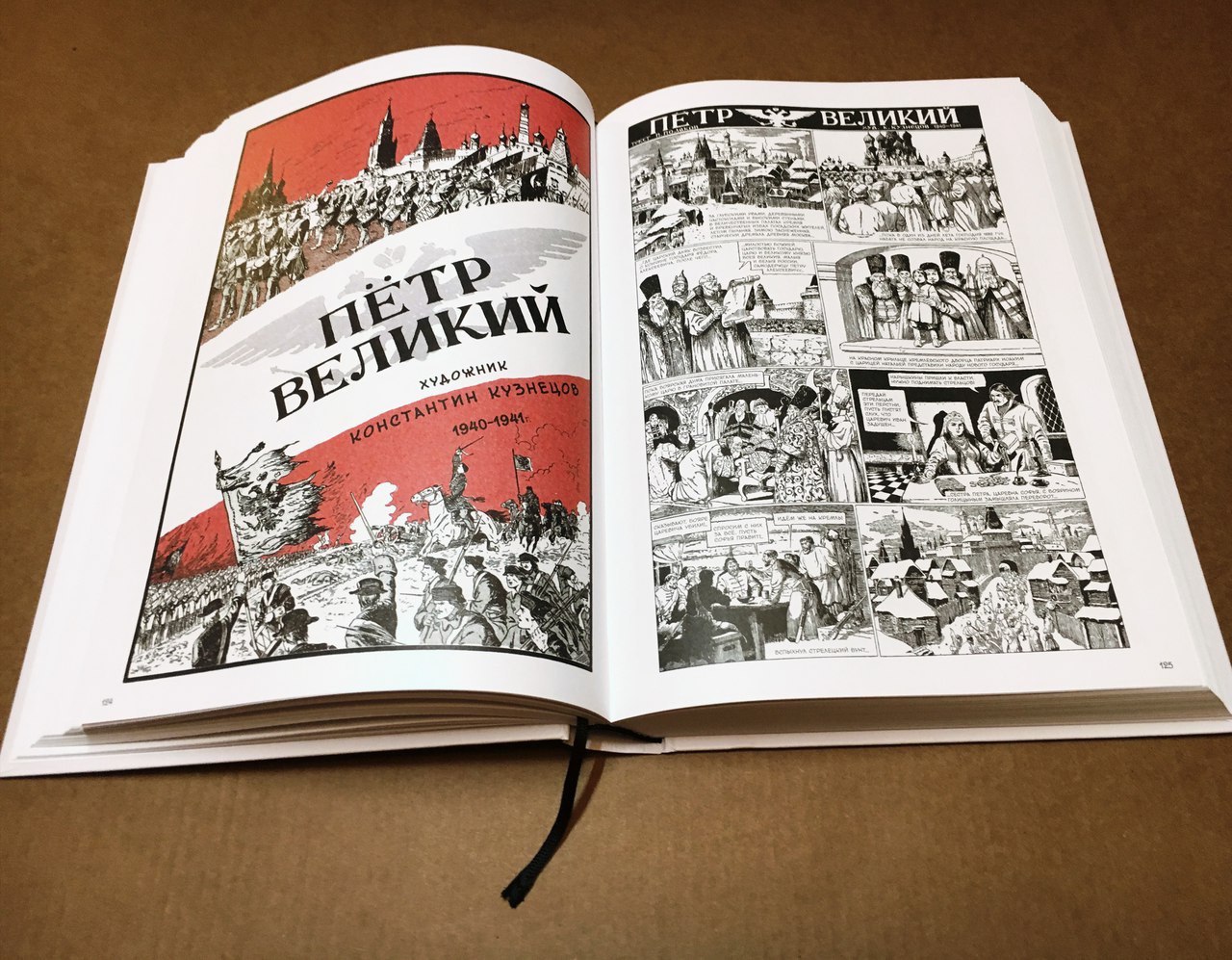

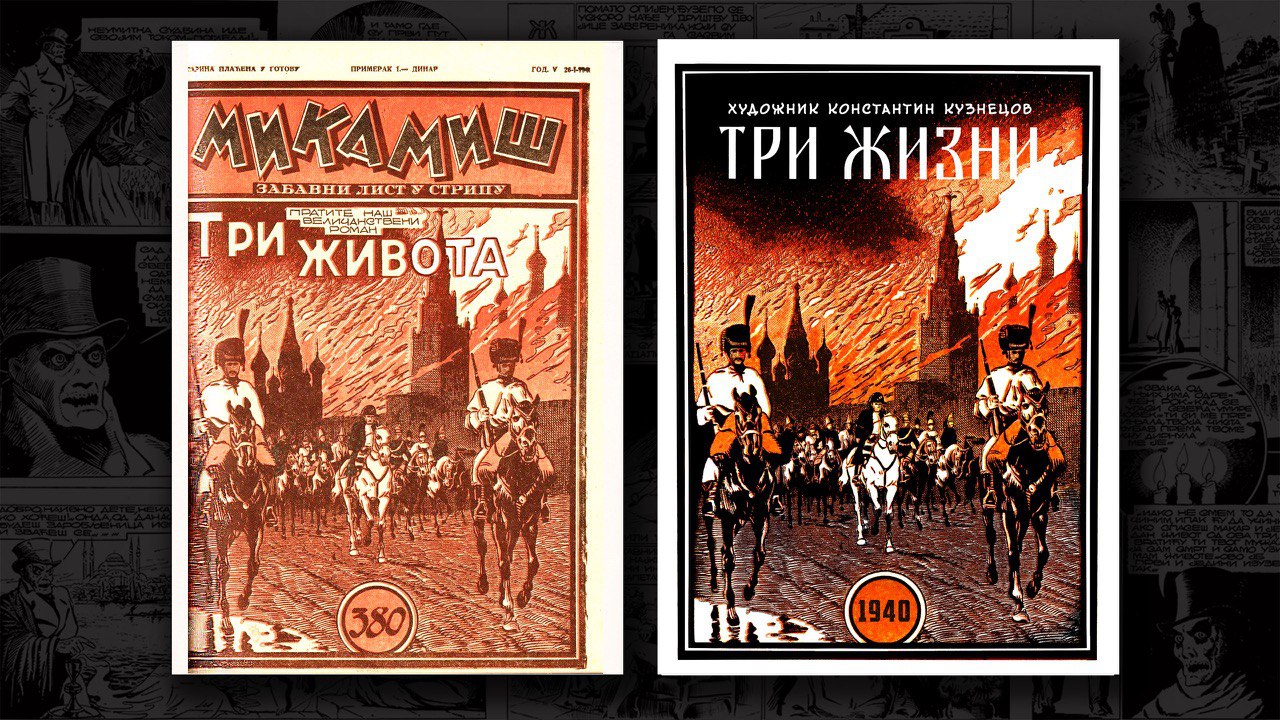

Олег Кашин: «Совершенно не интересуюсь и никогда не интересовался комиксами, зато интересуюсь русским ХХ веком, и в этом смысле перед нами книга года, что-то такое совершенно невероятное, привет из неслучившейся России или России будущего, очень такая солженицынская история. Это всё рисовали наши эмигранты в Югославии в конце тридцатых годов, а издало наше любимое издательство „Чёрная сотня“ @chernaya100.

Покупайте себе, покупайте детям, дарите друзьям и родственникам, это действительно очень-очень круто!»

Если кто-то пропустил выход «Русского комикса, 1935-1945, Королевство Югославия», на выпуск которого «Чёрная Сотня» собрала краудфандингом более миллиона рублей, советуем поспешить — прошло всего полгода, а от 2,5-тысячного тиража осталось всего 300 книг. «Русский комикс» признали даже на официальном уровне — на крупнейшей международной книжной выставке Eurasian Book Fair 2018 он взял «Гран-при» как самое уникальное и качественное издание года.

Купить сборник белогвардейских графических романов, ставший настоящим культурным событием в России можно прямо сейчас на сайте «Чёрной Сотни»: https://chernaya100.com?referral=sputnik

Константин Крылов: «Во-первых, это ВЕЩЬ. То есть — томина в 430 страниц формата А4 (комиксы же). Отличная печать, каждая чёрточка на месте.

Во-вторых, это РАБОТА. Для начала — узнать о самом существовании белградской школы комиксистов, потом поехать в Белград, искать очень старые издания (в итоге их вообще в пяти странах пришлось искать), найти, всё это привести в божеский вид, перевести то, что было на других языках, восстанавливать. Дополнить собственной работой (там сквозной темой проходит современный комикс, исполненный в той же манере, что и старые). И, наконец, издать.

В-третьих, это ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО. Потому как советская комиксовая культура — это глупые детские „мурзилки для самых маленьких“, а для взрослых — любимые советским народом Бидструп и Эффель. Ибо „нам нельзя — это не наше“. „Мы это не умеем“, „да и не надо“, потому что картинки отвлекают от духовности и вообще. При этом абсолютно все приличные культуры имеют у себя в качестве составной части культуру графическую. Японцы свою мангу в своё время как картошку насаждали. Потому что понимали — НАДО. У нас — „не нать“, ибо. Так вот — оказывается, у нас была своя школа, не сводящаяся к книжной иллюстрации, а выходящая за её пределы именно в „комиксовую“ область. Впрочем, слово „комикс“ (с отсылкой к „комическому“) тут всё-таки неприменимо. То, что в этой книге — это графические романы. В основном по русской классике — там Пушкин, Гоголь. Жаль, нет Достоевского. Но я теперь хотя бы ПРЕДСТАВЛЯЮ СЕБЕ графический роман по Достоевскому».

Купите прямо сейчас! https://chernaya100.com?referral=sputnik

Покупайте себе, покупайте детям, дарите друзьям и родственникам, это действительно очень-очень круто!»

Если кто-то пропустил выход «Русского комикса, 1935-1945, Королевство Югославия», на выпуск которого «Чёрная Сотня» собрала краудфандингом более миллиона рублей, советуем поспешить — прошло всего полгода, а от 2,5-тысячного тиража осталось всего 300 книг. «Русский комикс» признали даже на официальном уровне — на крупнейшей международной книжной выставке Eurasian Book Fair 2018 он взял «Гран-при» как самое уникальное и качественное издание года.

Купить сборник белогвардейских графических романов, ставший настоящим культурным событием в России можно прямо сейчас на сайте «Чёрной Сотни»: https://chernaya100.com?referral=sputnik

Константин Крылов: «Во-первых, это ВЕЩЬ. То есть — томина в 430 страниц формата А4 (комиксы же). Отличная печать, каждая чёрточка на месте.

Во-вторых, это РАБОТА. Для начала — узнать о самом существовании белградской школы комиксистов, потом поехать в Белград, искать очень старые издания (в итоге их вообще в пяти странах пришлось искать), найти, всё это привести в божеский вид, перевести то, что было на других языках, восстанавливать. Дополнить собственной работой (там сквозной темой проходит современный комикс, исполненный в той же манере, что и старые). И, наконец, издать.

В-третьих, это ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО. Потому как советская комиксовая культура — это глупые детские „мурзилки для самых маленьких“, а для взрослых — любимые советским народом Бидструп и Эффель. Ибо „нам нельзя — это не наше“. „Мы это не умеем“, „да и не надо“, потому что картинки отвлекают от духовности и вообще. При этом абсолютно все приличные культуры имеют у себя в качестве составной части культуру графическую. Японцы свою мангу в своё время как картошку насаждали. Потому что понимали — НАДО. У нас — „не нать“, ибо. Так вот — оказывается, у нас была своя школа, не сводящаяся к книжной иллюстрации, а выходящая за её пределы именно в „комиксовую“ область. Впрочем, слово „комикс“ (с отсылкой к „комическому“) тут всё-таки неприменимо. То, что в этой книге — это графические романы. В основном по русской классике — там Пушкин, Гоголь. Жаль, нет Достоевского. Но я теперь хотя бы ПРЕДСТАВЛЯЮ СЕБЕ графический роман по Достоевскому».

Купите прямо сейчас! https://chernaya100.com?referral=sputnik

2018 June 07