Проклятие большой территории. Или почему не надо делать выделенки за счет добавления еще одной полосы.

Есть одна тема или мысль, которая постоянно всплывает в последние дни: рационализация городского пространства.

В России часто заметно одно противоречие - при огромной, даже громадной, территории, большинство людей, сервисов, да и в целом жизни сосредоточено на очень небольшой территории. И это работает на нескольких масштабах. Москва и Россия на уровне страны. Дом в 22 этажа в поле, на окраине, где полно места в масштабе города и так далее.

Но еще одним уровнем такой дихотомии оказались городские улицы. Ширина (да и в целом площадь) дорог, перекрестков или дворов у нас огромная, но это никак не помогает избавится от тесноты. Мест где дорога проходит над дорогой и все это в 20 метрах от окон домов становится все больше. Дорогие все шире и уже стоят вплотную к домам (между ними лишь шумозащитный экран). Но ни проблему города ни тем более повышения качества жизни это не решает, а только усугубляет.

Есть два примера.

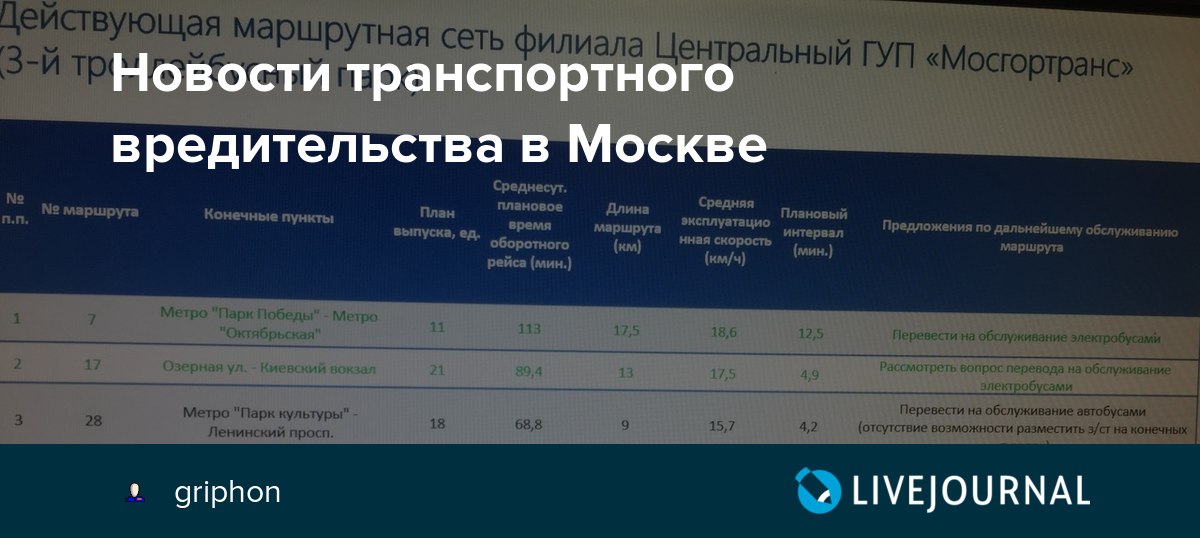

Кейс 1. Построение маршрутной сети.

На лекции мы рассмотрели несколько принципов как сделать хорошую маршрутную сеть и один из самых базовых: интервал на маршруте и время итоговой поездки сильно коррелериуют с временем пешеходных коммуникаций. Дорога до остановки и пересадка это часть маршрута и часть уравнения для расчета общественного транспорта. Например, если время за которое я пройду пешком маршрут должно быть явно больше, чем поездка, включая подход к остановке, ожидание, пересадку и собственно поездку. Или если идти до остановки с интервалом в 10 минут займет 10 минут, до пассажир предпочтет ее остановке с интервалом в 40 минут, до которой идти 5 минут. Критичным является и время пересадки, в маршрут закладывается не только ожидание следующего автобуса, но и время которое пассажир потратит на переход с одной остановки на другую.

За счет ошибок проектирования, отсутствия экспертизы и автомобилеупоротых нормативов, в Москве одни из самых длинных в мире пересадки. Обычная пересадка в городе занимает до 10 минут, иногда и больше (на схеме метро указаны пересадки с линии на линию которые длятся до 20 минут), пересадки между линиями наземного транспорта так же длительны - остановки находятся в разных сторонах, а время перехода между остановками удлиняется за счет светофорных фаз, размеров проезжей части или наличия подземного перехода. В итоге время на пересадку в Европе или не закладывают или закладывают на уровне 3 минут, что позволяет строить маршрутную сеть по пересадочной модели. В Москве с ее пересадками в 10 минут, иметь поездку с 2-3 пересадками становится крайне не выгодно - проще взять такси, велосипед или просто пойти пешком. Отсюда кстати и много жалоб на отсутствие прямого маршрута от двери до двери - психологически проще подождать один раз и доехать, чем ждать и идти снова и снова.

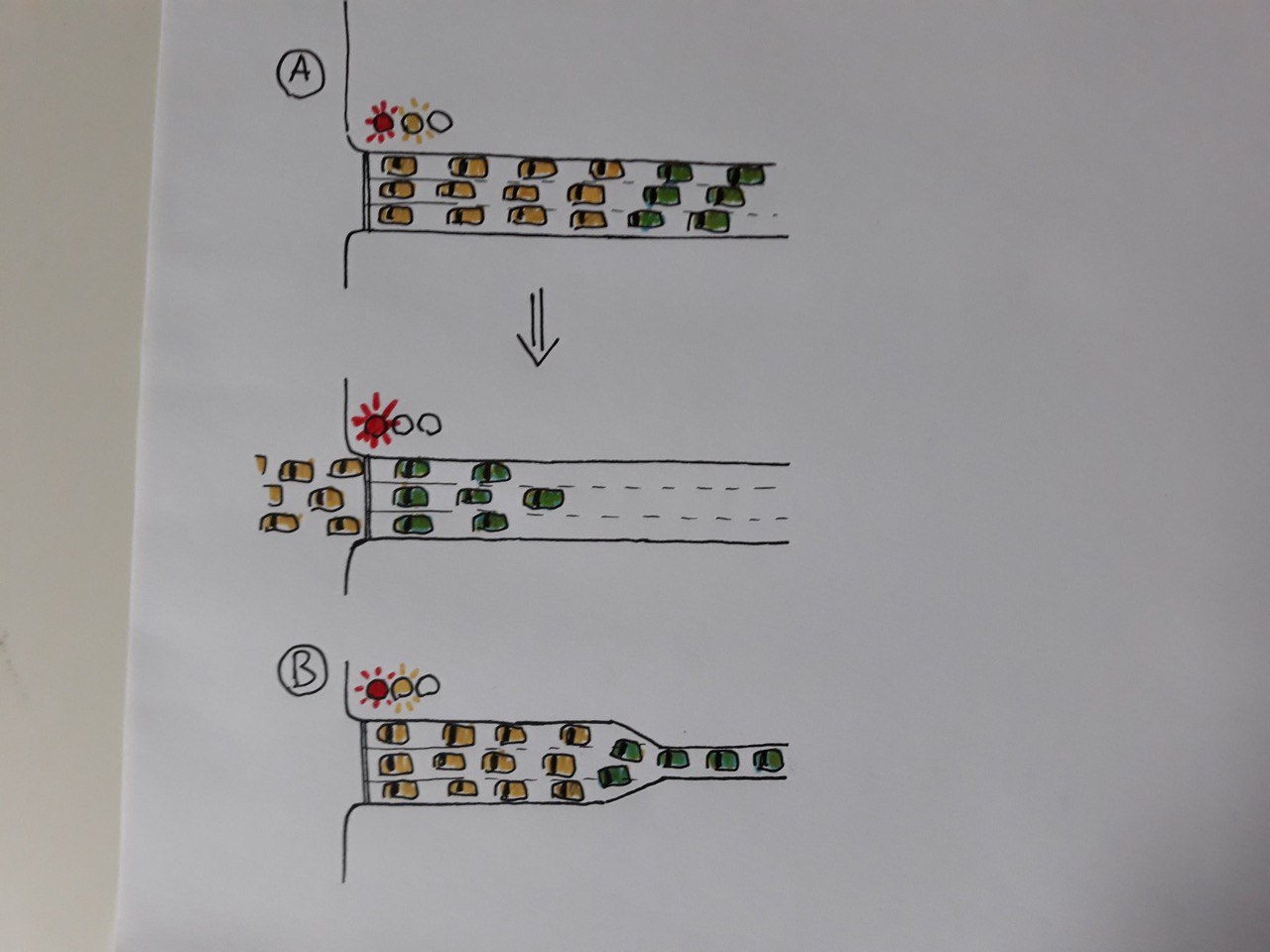

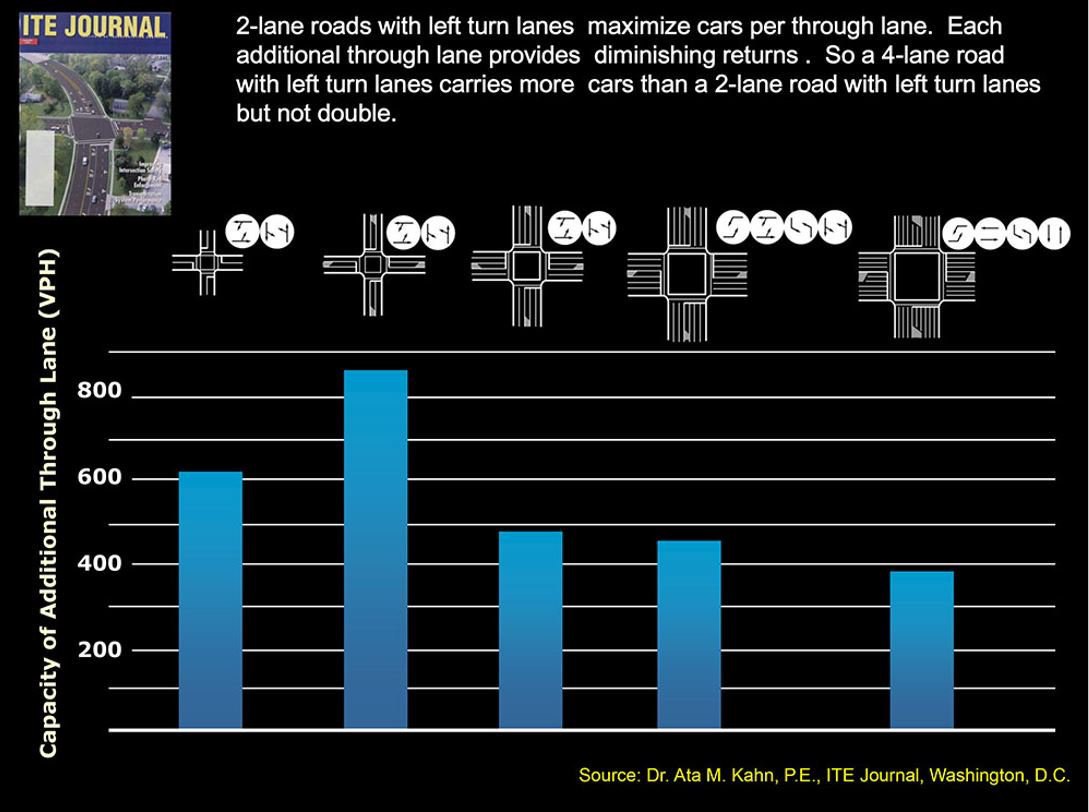

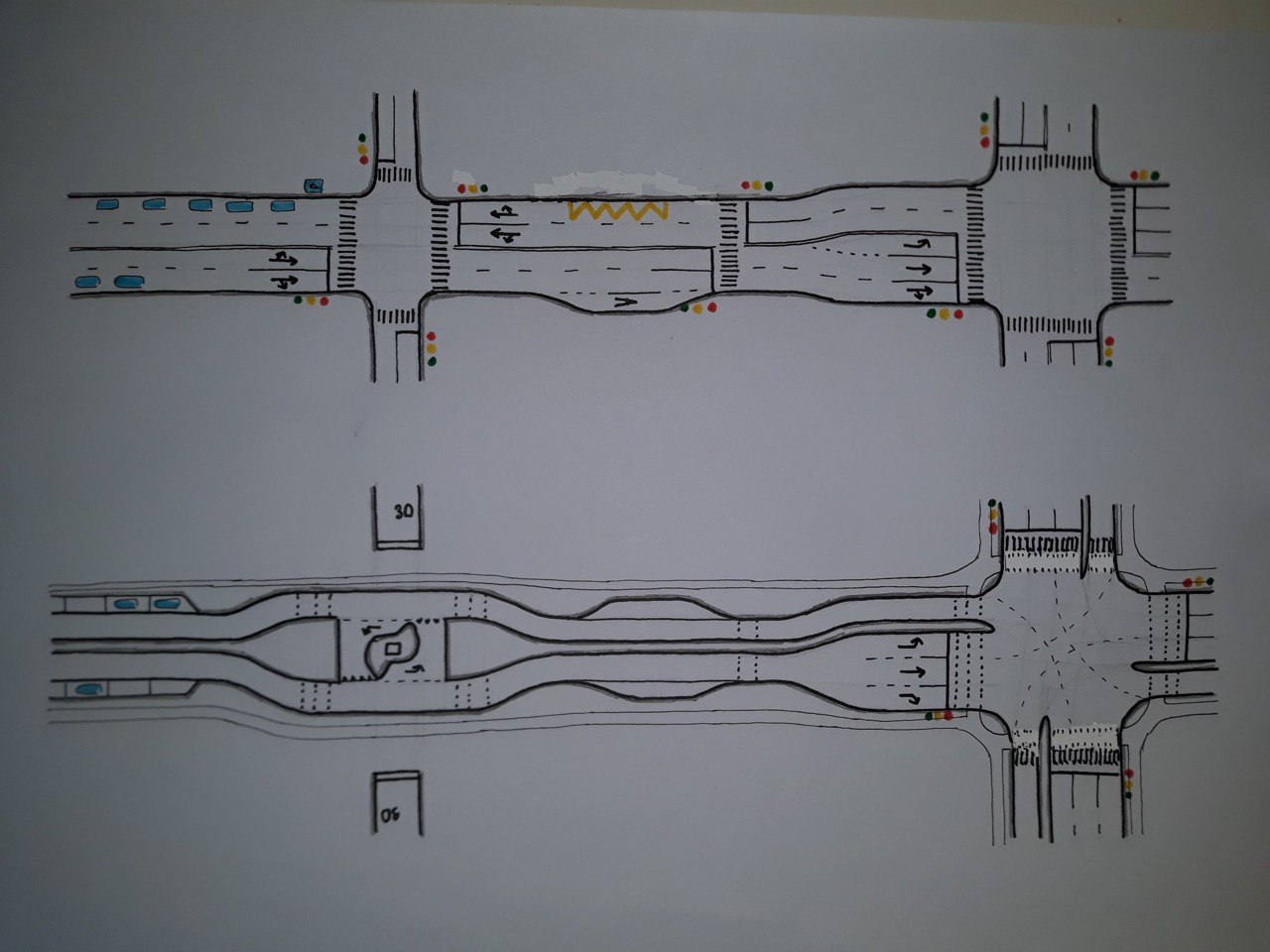

Кейс 2. Светофорный цикл.

На светофоры в Москве жалуются уже все. Сумасшедшие циклы по 2-3-5 минут стали нормой, при том что обычный цикл в Европе не более 60 секунд на все фазы. С одной стороны виноват непрофессионализм сотрудников ЦОДД, которую в тупую протягивают движение по основным улицам не задумываясь ни о пропускной способности перекрестка, ни о пешеходах и времени на выезд с прилегающих направлений. Более того светофоры в Москве ставят даже там где такое регулирование не требуется: потоки небольшие (например, пересечение Академика Комарова с большой Марфинской или Яблочкова и Фонвизина).

И опять же причин тут несколько, но одной из них является размер перекрестка - площадь обычного перекрестка в Москве в 2-4 раза больше аналогичного в Праге или Берлине: больше полос, шире сами полосы, множество уширений и буферов. В итоге растет время проезда перекрестка, растет время необходимое на очистку перекрестка и так далее - фазы приходится удлинять. Например время очистки для обычного перекрестка в Праге - 2 полосы в каждом направлении около 3 секунд (за это время автомобиль успевает завершить маневр), если полос по 4 или 6, требуется уже 5 или даже 8 секунд между всеми конфликтными фазами.