Size: a a a

2021 February 19

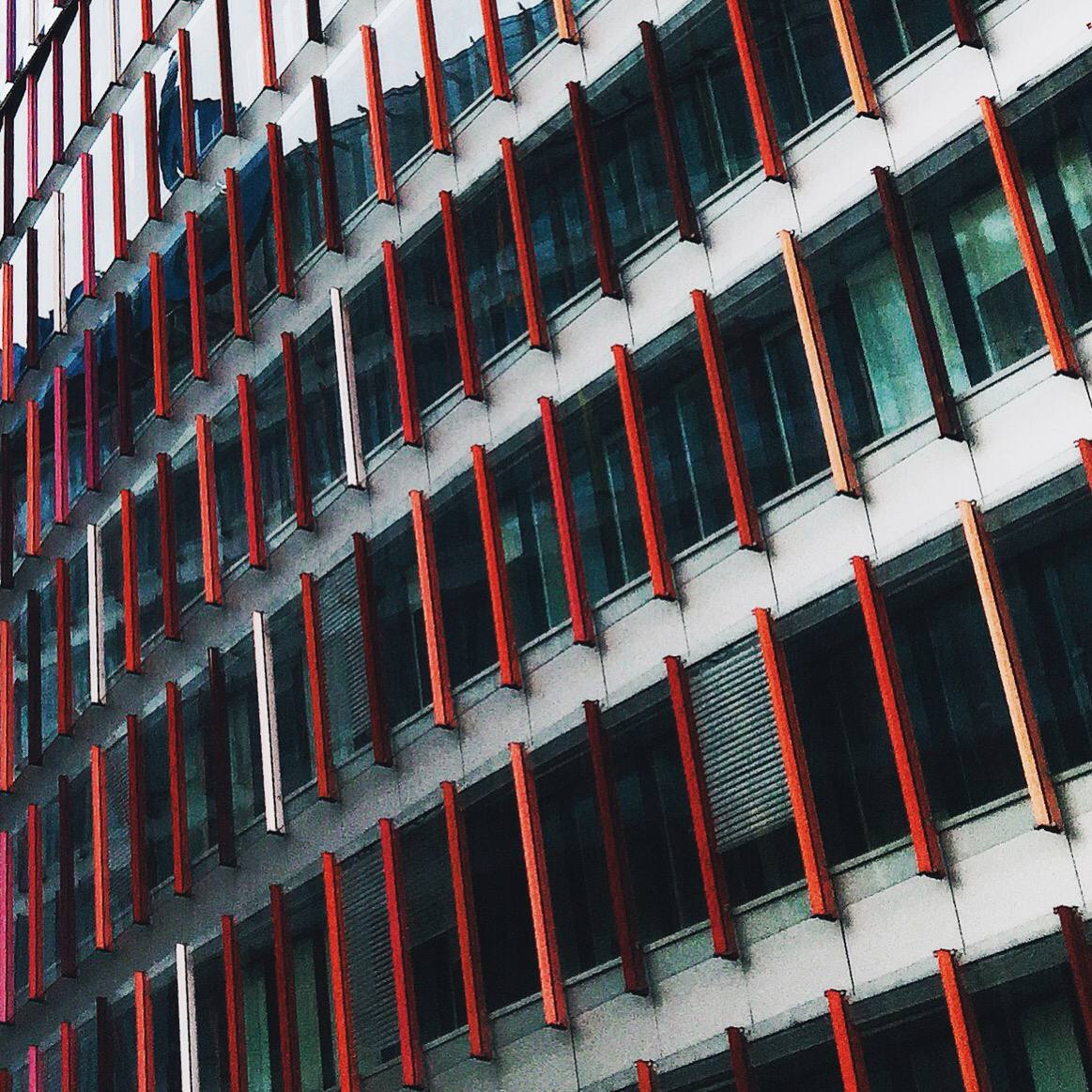

Я — большой любитель фотографировать архитектуру на телефон. Именно для этого я купил себе айфон в 2015 году, и с тех пор снимаю город практически каждый день. Своё хобби я назвал мобильной архитектурной фотографией.

Посмотреть мои фото можно в инстаграме. К сожалению, там опубликована лишь малая их часть. Тысячи снимков до сих пор не разобраны после съёмки. Однако я регулярно выкладываю свежие кадры в сториз — это самый быстрый и легкий способ ими поделиться.

Посмотреть мои фото можно в инстаграме. К сожалению, там опубликована лишь малая их часть. Тысячи снимков до сих пор не разобраны после съёмки. Однако я регулярно выкладываю свежие кадры в сториз — это самый быстрый и легкий способ ими поделиться.

Про Калининград и Дом советов

В последнее время много новостей про Калининград. Пишут и про предполагаемый снос Дома советов, и про его возможное сохранение. Публикуются разные проекты реконструкции центра города.

Я за реюз и презумпцию ценности, поэтому считаю, что Дом советов нужно сохранить. Вопрос в том, каким он будет, и что будет вокруг него. Сейчас у Калининграда есть прекрасная возможность обрести архитектурно уникальный и необычайно разнообразный центр, аналогов которому нет в мире. Здесь возможно и оставление руин, и частичное восстановление зданий, и новые постройки — все, что угодно. Главное сделать все грамотно, по уму. Только представьте себе центр средневекового европейского города с парковой зоной, законсервированными руинами, частично восстановленным центром, а также с новыми современными постройками — и все это приправлено советским модернистским Домом советов, который реконструирован и получил новые смыслы и функции. Ну разве не конфетка?

Держу кулачки, чтобы у Калининграда все получилось!

В последнее время много новостей про Калининград. Пишут и про предполагаемый снос Дома советов, и про его возможное сохранение. Публикуются разные проекты реконструкции центра города.

Я за реюз и презумпцию ценности, поэтому считаю, что Дом советов нужно сохранить. Вопрос в том, каким он будет, и что будет вокруг него. Сейчас у Калининграда есть прекрасная возможность обрести архитектурно уникальный и необычайно разнообразный центр, аналогов которому нет в мире. Здесь возможно и оставление руин, и частичное восстановление зданий, и новые постройки — все, что угодно. Главное сделать все грамотно, по уму. Только представьте себе центр средневекового европейского города с парковой зоной, законсервированными руинами, частично восстановленным центром, а также с новыми современными постройками — и все это приправлено советским модернистским Домом советов, который реконструирован и получил новые смыслы и функции. Ну разве не конфетка?

Держу кулачки, чтобы у Калининграда все получилось!

2021 February 20

В канале @smart_urban два больших поста про обитателей дома Наркомфина. Мне не хочется репостить сюда, кто кому приходится родственником, тем более, что текст очень длинный. Но эта публикация в очередной раз показывает что дом Наркомфина как кейс работы с наследием – ошибка выжившего. Нам часто приводят его как удачный пример подхода "пришёл человек с мешком денег и сам все сделал за свой счёт"

НО

По данным канала квадратный метр после реставрации в доме Наркомфина стоит 1,7 млн. рублей (такая недвижимость в Екатеринбурге покупателя не найдёт). При этом большинство ячеек имеют очень скромные площади – 35 кв. м. и около того. Владеют этими квартирами люди, которые очевидно жить в 35 кв. м. не будут. Но при этом у одного жильца или одной семьи 2-3-4 квартиры в собственности. Это просто инвестиция.

В результате мы получаем мёртвый дом, в котором (почти) никто не живет и не появляется. Общественные пространства, которыми не пользуются, двор в котором не гуляют.

Вспомните как много разных активностей проводилось в доме перед реставрацией. Ячейки снимались под художественные мастерские и творческие офисы, на крыше устраивали мероприятия, водили экскурсии. Теперь (предполагаю что) дом не живет.

На мой взгляд причина этого в том , что здание стало бизнес-проектом, в котором единственный инвестор сделал как ему удобно и выгодно.

Я считаю, что такой подход работы с наследием очень плох. Он снимает головную боль с государства, но полностью отбирает права на результат у граждан. В проекте должно принимать участие государство. Если не финансовое (хоть привлечь фонд для дофинансирования, фонд капитального ремонта) то хотя бы организационное (например взять на себя часть согласований и экспертиз, удешевив таким образом проектные работы)

У Дерипаски не хватит денег на все памятники, необходимы условия, при которых объектами культурного наследия смогут заниматься малый бизнес и жильцы, горожане.

НО

По данным канала квадратный метр после реставрации в доме Наркомфина стоит 1,7 млн. рублей (такая недвижимость в Екатеринбурге покупателя не найдёт). При этом большинство ячеек имеют очень скромные площади – 35 кв. м. и около того. Владеют этими квартирами люди, которые очевидно жить в 35 кв. м. не будут. Но при этом у одного жильца или одной семьи 2-3-4 квартиры в собственности. Это просто инвестиция.

В результате мы получаем мёртвый дом, в котором (почти) никто не живет и не появляется. Общественные пространства, которыми не пользуются, двор в котором не гуляют.

Вспомните как много разных активностей проводилось в доме перед реставрацией. Ячейки снимались под художественные мастерские и творческие офисы, на крыше устраивали мероприятия, водили экскурсии. Теперь (предполагаю что) дом не живет.

На мой взгляд причина этого в том , что здание стало бизнес-проектом, в котором единственный инвестор сделал как ему удобно и выгодно.

Я считаю, что такой подход работы с наследием очень плох. Он снимает головную боль с государства, но полностью отбирает права на результат у граждан. В проекте должно принимать участие государство. Если не финансовое (хоть привлечь фонд для дофинансирования, фонд капитального ремонта) то хотя бы организационное (например взять на себя часть согласований и экспертиз, удешевив таким образом проектные работы)

У Дерипаски не хватит денег на все памятники, необходимы условия, при которых объектами культурного наследия смогут заниматься малый бизнес и жильцы, горожане.

2021 February 21

Об английском языке в наших городах

Есть одна вещь в информационном поле наших городов, на мой взгляд, абсолютно глупая и ненужная. Это попытка перевести все в городе на английский для иностранцев.

Главный вопрос: зачем?

К аэропортам и вокзалам вопросов нет. Основные достопримечательности и улицы в центре Москвы, Петербурга и ещё некоторых городов также нужно пометить. Такие вещи как туалет, обмен валют и т. д. тоже важны и маркированы на английском по всему миру. Но зачем дублировать названия улиц, станций метро, трамвайных остановок? Кому от этого легче? Только хуже, ведь это очередной визуальный и звуковой мусор, которого и так немало. Вы видели хоть в одной стране мира перевод названий автобусных остановок на английский? Да хоть бы тех же станций метро. Я вот не видел, не говоря уже об их дублировании на русском. Вот, например, зачем переводить на английский казанский трамвай? Там что, миллионы иностранных туристов, которые будут кататься по проспекту Победы? Смешно же. До закрытия дверей даже татарский не успевает прозвучать. Получается очередная фикция, не имеющая отношения к реальности.

Нужно сначала разобраться с навигацией на русском, позаботиться о собственных горожанах. Навести порядок, убрать лишнее. Тогда и иностранцам станет гораздо проще и понятнее!

Есть одна вещь в информационном поле наших городов, на мой взгляд, абсолютно глупая и ненужная. Это попытка перевести все в городе на английский для иностранцев.

Главный вопрос: зачем?

К аэропортам и вокзалам вопросов нет. Основные достопримечательности и улицы в центре Москвы, Петербурга и ещё некоторых городов также нужно пометить. Такие вещи как туалет, обмен валют и т. д. тоже важны и маркированы на английском по всему миру. Но зачем дублировать названия улиц, станций метро, трамвайных остановок? Кому от этого легче? Только хуже, ведь это очередной визуальный и звуковой мусор, которого и так немало. Вы видели хоть в одной стране мира перевод названий автобусных остановок на английский? Да хоть бы тех же станций метро. Я вот не видел, не говоря уже об их дублировании на русском. Вот, например, зачем переводить на английский казанский трамвай? Там что, миллионы иностранных туристов, которые будут кататься по проспекту Победы? Смешно же. До закрытия дверей даже татарский не успевает прозвучать. Получается очередная фикция, не имеющая отношения к реальности.

Нужно сначала разобраться с навигацией на русском, позаботиться о собственных горожанах. Навести порядок, убрать лишнее. Тогда и иностранцам станет гораздо проще и понятнее!

Обычно в общественном транспорте не терпят тишины: в перерывах между действительно полезной информацией объявляют не только рекламу, но и кучу бесполезной инфы. Выдержки из написанных жутким канцеляритом правил, какие-то объявления, специально написанные как можно длиннее. Например, вместо того, чтобы просто сделать информационные постеры с изображением масок (даже говорить ничего не нужно!!!), ну, или, на худой конец сказать «Напоминаем о необходимости ношениям масок и перчаток», в петербургском метро объявляют что-то вроде «Уважаемые пассажиры. Напоминаем вам о необходимости ношения в метрополитене средств индивидуальной защиты (масок, перчаток)». Четырнадцать слов против семи. В два раза больше. И так с каждой фразой! Лишняя, никому не нужная информация, плохо преподнесенная = звуковой и информационный шум. Во всем этом теряется то, что неплохо бы пассажиру знать — например, какой вестибюль или какая станция временно закрыты.

Но к такому люди более или менее привыкли, с этим все понятно. Идём дальше. Международный аэропорт Пулково. Даже не вокзал — аэропорт. Случай был уже года полтора назад, а до сих пор не могу запомнить эту дичь. Обычные звуковые объявления типа «Началась посадка...», или «Пассажира Иванова просим пройти...». И вдруг среди них объявление примерно такого содержания (сейчас я текст полностью выдумал, но попытался сохранить дух оригинала):

«Уважаемые пассажиры! Коллектив открытого акционерного общества «Воздушные Ворота Северной Столицы» (Международный аэропорт Пулково) принял участие в международном чемпионате на профессиональное мастерство. Сотрудники служб досмотра и пассажирских перевозок аэропорта Пулково Иванов Иван, Петров Петр, Татьянина Татьяна и Светланова Светлана заняли третье место в национальном этапе в категории «Сервис на воздушном транспорте», что указывает на высокий уровень сервиса, предоставляемый аэропортом Пулково пассажирам. Поздравляем сотрудников и желаем им дальнейших профессиональных побед».

И потом то же самое на английском.

🤦♂️🤦♂️🤦♂️

Ну это днище, ребята. Таких объявлений не по теме в аэропорту быть не должно!

Но к такому люди более или менее привыкли, с этим все понятно. Идём дальше. Международный аэропорт Пулково. Даже не вокзал — аэропорт. Случай был уже года полтора назад, а до сих пор не могу запомнить эту дичь. Обычные звуковые объявления типа «Началась посадка...», или «Пассажира Иванова просим пройти...». И вдруг среди них объявление примерно такого содержания (сейчас я текст полностью выдумал, но попытался сохранить дух оригинала):

«Уважаемые пассажиры! Коллектив открытого акционерного общества «Воздушные Ворота Северной Столицы» (Международный аэропорт Пулково) принял участие в международном чемпионате на профессиональное мастерство. Сотрудники служб досмотра и пассажирских перевозок аэропорта Пулково Иванов Иван, Петров Петр, Татьянина Татьяна и Светланова Светлана заняли третье место в национальном этапе в категории «Сервис на воздушном транспорте», что указывает на высокий уровень сервиса, предоставляемый аэропортом Пулково пассажирам. Поздравляем сотрудников и желаем им дальнейших профессиональных побед».

И потом то же самое на английском.

🤦♂️🤦♂️🤦♂️

Ну это днище, ребята. Таких объявлений не по теме в аэропорту быть не должно!

2021 February 22

Крышечное искусство Данилова.

Не знаю, как так вышло, но под словом «капром» многие понимают плохую архитектуру. Часто приходится слышать замечания вроде «Ну какой же это капром, это же вполне приличное здание!».

Очевидно, что эпоха капиталистического романтизма оказалась куда более разнообразна по арсеналу доступных архитекторам художественных языков, стилей и манер, чем все предыдущие периоды развития архитектуры. Да и по уровню архитектурного качества, за которым больше столь пристально не следят государственные институции.

Говоря «эпоха барокко», или «период авангарда», или «сталинское время», мы вспоминаем вполне конкретные наборы архитектурных приемов, из которых и складывается доминирующий стиль. Чуть сложнее с периодом второй половины XIX – начала XX вв., который в отечественном искусствоведении именуется эпохой эклектики и модерна: там почти синхронно расцвело множество разнообразных стилей, но как бы то ни было – каждый из них хорошо изучен и описан.

Но то, что произошло в российской архитектуре после разочарования в модернистском методе (в конце 1980-х), вообще сложно описывать категориями стилей. Каждая новая постройка может претендовать здесь на собственный «стиль», и именно поэтому мы стараемся вовсе не использовать эту категорию, когда говорим о капроме. Мы имеем дело с архитектурой эпохи капиталистического романтизма, а не со стилем (точнее, возможно, мы постепенно приближаемся к пониманию капрома-стиля, но еще очень далеки от него).

Следовательно – да: капром – это не только нелепые офисы Сбербанков и Пенсионных фондов, уродливые ТЦ и эклектичные ЖК, но и вся эта биеннально-выставочная архитектура высоких достижений со всеми ее звездными именами, вошедшими в золотой запас «Русской архитектуры рубежа XX – XXI вв.» Григория Ревзина.

Но. У любой эпохи есть памятники, которые составляют ее лицо. Здания, которые станут ее символами и которые впишут ее в историю развития архитектуры. Иными словами, постройки делятся на более и менее заметные, более и менее хорошо иллюстрирующие свою эпоху.

Так, говоря об эпохе русского барокко, мало кто вспоминает утилитарные безордерные хозяйственные флигели, зато воображение тут же рисует дворцы и храмы в пышных картушах и рокайлях. И те, и другие – памятники эпохи барокко, но репрезентации ее достижений служат только вторые.

С капромантизмом все предсказуемо сложнее. Думаю, что весь его архитектурный материал можно с высокой степенью условности разделить на три большие категории. Не столько по стилю и качеству, сколько по генезису. И, раз уж в будущее возьмут не всех, придется определить, какая из них наиболее ценна для истории.

Первая категория – инерционная ветвь. Это все то, что продолжали строить мастера советской закалки. Архитектура, мало отличающаяся и по форме, и по методу, от позднесоветского модернизма и постмодернизма. С Перестройкой старые архитекторы никуда не делись и часто продолжали строить так, как привыкли.

Вторая категория – высокая архитектура новой России. Плеяда молодых архитекторов, преимущественно из Москвы и Петербурга, заявивших о себе в 1990-е и 2000-е, ядро которой составляет «большая двадцатка» Ревзина. Качественная интеллектуальная архитектура, которой, к сожалению, больше на бумаге, чем в камне, но которая уже успела снискать похвалу архитектурных критиков и получить всевозможные премии и награды на разнообразных смотрах-конкурсах.

И наконец – периферийная архитектура. Та самая, которая и составляет основную часть контента нашего канала. Причудливая и аляповатая. Простодушная и бесхитростная. Китчевая и по-своему смелая. Сюда относится все то, что не впихивается в первые две: от торгово-развлекательных центров провинциальных городков – до дворца Путина и столичных штаб-квартир крупнейших Российских компаний.

Очевидно, что эпоха капиталистического романтизма оказалась куда более разнообразна по арсеналу доступных архитекторам художественных языков, стилей и манер, чем все предыдущие периоды развития архитектуры. Да и по уровню архитектурного качества, за которым больше столь пристально не следят государственные институции.

Говоря «эпоха барокко», или «период авангарда», или «сталинское время», мы вспоминаем вполне конкретные наборы архитектурных приемов, из которых и складывается доминирующий стиль. Чуть сложнее с периодом второй половины XIX – начала XX вв., который в отечественном искусствоведении именуется эпохой эклектики и модерна: там почти синхронно расцвело множество разнообразных стилей, но как бы то ни было – каждый из них хорошо изучен и описан.

Но то, что произошло в российской архитектуре после разочарования в модернистском методе (в конце 1980-х), вообще сложно описывать категориями стилей. Каждая новая постройка может претендовать здесь на собственный «стиль», и именно поэтому мы стараемся вовсе не использовать эту категорию, когда говорим о капроме. Мы имеем дело с архитектурой эпохи капиталистического романтизма, а не со стилем (точнее, возможно, мы постепенно приближаемся к пониманию капрома-стиля, но еще очень далеки от него).

Следовательно – да: капром – это не только нелепые офисы Сбербанков и Пенсионных фондов, уродливые ТЦ и эклектичные ЖК, но и вся эта биеннально-выставочная архитектура высоких достижений со всеми ее звездными именами, вошедшими в золотой запас «Русской архитектуры рубежа XX – XXI вв.» Григория Ревзина.

Но. У любой эпохи есть памятники, которые составляют ее лицо. Здания, которые станут ее символами и которые впишут ее в историю развития архитектуры. Иными словами, постройки делятся на более и менее заметные, более и менее хорошо иллюстрирующие свою эпоху.

Так, говоря об эпохе русского барокко, мало кто вспоминает утилитарные безордерные хозяйственные флигели, зато воображение тут же рисует дворцы и храмы в пышных картушах и рокайлях. И те, и другие – памятники эпохи барокко, но репрезентации ее достижений служат только вторые.

С капромантизмом все предсказуемо сложнее. Думаю, что весь его архитектурный материал можно с высокой степенью условности разделить на три большие категории. Не столько по стилю и качеству, сколько по генезису. И, раз уж в будущее возьмут не всех, придется определить, какая из них наиболее ценна для истории.

Первая категория – инерционная ветвь. Это все то, что продолжали строить мастера советской закалки. Архитектура, мало отличающаяся и по форме, и по методу, от позднесоветского модернизма и постмодернизма. С Перестройкой старые архитекторы никуда не делись и часто продолжали строить так, как привыкли.

Вторая категория – высокая архитектура новой России. Плеяда молодых архитекторов, преимущественно из Москвы и Петербурга, заявивших о себе в 1990-е и 2000-е, ядро которой составляет «большая двадцатка» Ревзина. Качественная интеллектуальная архитектура, которой, к сожалению, больше на бумаге, чем в камне, но которая уже успела снискать похвалу архитектурных критиков и получить всевозможные премии и награды на разнообразных смотрах-конкурсах.

И наконец – периферийная архитектура. Та самая, которая и составляет основную часть контента нашего канала. Причудливая и аляповатая. Простодушная и бесхитростная. Китчевая и по-своему смелая. Сюда относится все то, что не впихивается в первые две: от торгово-развлекательных центров провинциальных городков – до дворца Путина и столичных штаб-квартир крупнейших Российских компаний.

И вот почему я думаю, что в будущее возьмут третью.

Первая вовсе не имеет исторических амбиций, не горит желанием принести в архитектуру революционно новые смыслы. Локальный феномен, который хоть и требует отдельного изучения, но представляет собой – в зависимости от исследовательской задачи – не то реликт, не то рудимент.

Вторая, с точки зрения большинства современных историков архитектуры и искусствоведов, и есть основное содержание постсоветской архитектуры, экстремум ее достижений. Однако методы оценки при этом заимствуются из предыдущих исторических этапов. Это элитарное искусство, и оно формирует критерии оценки собственного качества внутри себя, по мере развития.

Но что было в эпоху капромантизма по-настоящему нового и невозможного ранее – так это периферийная архитектура. Сверхцентрализованная модель архитектурных процессов, существовавшая в советское время (иркутская школа и еще несколько девиаций, существовавших в СССР, только подтверждают правило), сменяется цветущим разнообразием локальных школ и стилей. Строить теперь могли не только маститые корифеи проектных институтов, но и совершенно любые молодые архитекторы, в том числе и не имеющие даже законченного профильного образования. Это по-настоящему народная архитектура – еще и потому, что ее заказчиками стали не государственные департаменты, а люди из народа.

Поэтому для нас казанское «Кольцо», «шляпа Незнайки» и «дом-яйцо» важнее и значительнее, чем обласканные критикой «Дом у моря» и «Дом на Мосфильмовской»: они настоящие памятники своего времени и свидетельства тех социально-политических сдвигов, которые происходили в России на рубеже веков.

Возможно, капромантизм стал первой эпохой, главным дисплеем которой стало не выдающееся, а периферийное. Впервые за долгое время (если не впервые в истории) периферийное стало важнее и показательнее, чем великое и элитарное.

Мы относим к капрому все, что было построено между 1989 и концом нулевых. Но не все это одинаково интересно и важно для истории. Вот почему в нашем канале такой перевес в сторону того, что привыкли называть безвкусицей и трэшем.

Первая вовсе не имеет исторических амбиций, не горит желанием принести в архитектуру революционно новые смыслы. Локальный феномен, который хоть и требует отдельного изучения, но представляет собой – в зависимости от исследовательской задачи – не то реликт, не то рудимент.

Вторая, с точки зрения большинства современных историков архитектуры и искусствоведов, и есть основное содержание постсоветской архитектуры, экстремум ее достижений. Однако методы оценки при этом заимствуются из предыдущих исторических этапов. Это элитарное искусство, и оно формирует критерии оценки собственного качества внутри себя, по мере развития.

Но что было в эпоху капромантизма по-настоящему нового и невозможного ранее – так это периферийная архитектура. Сверхцентрализованная модель архитектурных процессов, существовавшая в советское время (иркутская школа и еще несколько девиаций, существовавших в СССР, только подтверждают правило), сменяется цветущим разнообразием локальных школ и стилей. Строить теперь могли не только маститые корифеи проектных институтов, но и совершенно любые молодые архитекторы, в том числе и не имеющие даже законченного профильного образования. Это по-настоящему народная архитектура – еще и потому, что ее заказчиками стали не государственные департаменты, а люди из народа.

Поэтому для нас казанское «Кольцо», «шляпа Незнайки» и «дом-яйцо» важнее и значительнее, чем обласканные критикой «Дом у моря» и «Дом на Мосфильмовской»: они настоящие памятники своего времени и свидетельства тех социально-политических сдвигов, которые происходили в России на рубеже веков.

Возможно, капромантизм стал первой эпохой, главным дисплеем которой стало не выдающееся, а периферийное. Впервые за долгое время (если не впервые в истории) периферийное стало важнее и показательнее, чем великое и элитарное.

Мы относим к капрому все, что было построено между 1989 и концом нулевых. Но не все это одинаково интересно и важно для истории. Вот почему в нашем канале такой перевес в сторону того, что привыкли называть безвкусицей и трэшем.